前因:鲁西塔尼亚号事件;后果:协约国胜利。

作者:文白 / 编辑:陆伯让

前因:卢西塔尼亚号事件

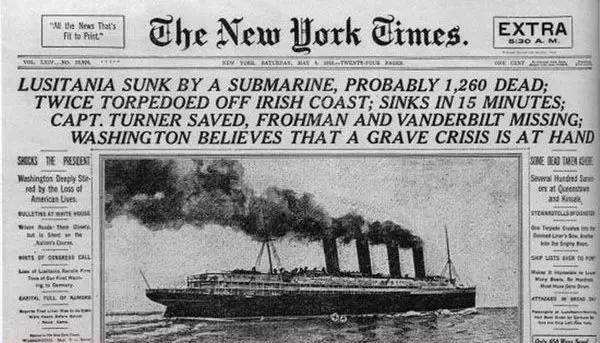

1915年5月7日,德国潜艇击沉英国邮轮卢西塔尼亚号,船上1198名乘客遇难,其中有115名美国人。这件事激怒了美国人,美德关系恶化。

1917年,一战进入第三阶段,美国加入协约国,对同盟国宣战。

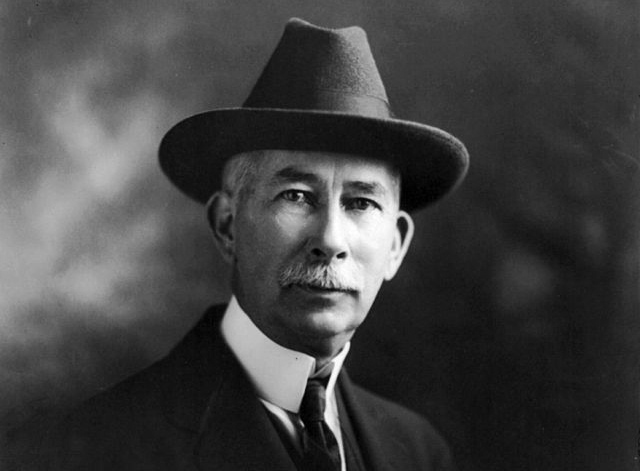

这让豪斯上校松了一口气,威尔逊总统终于放弃了中立,加入战争。这位豪斯上校是虽然是总统最信赖的外交官和顾问,但是说到加入一战,总统可就完全不听豪斯的了。

爱德华·豪斯人称“豪斯上校”,威尔逊总统的智囊人物,活跃于外交界,曾任驻英、法、德等国的总统代表,帮助起草凡尔赛和约以及国际联盟盟约。

不仅是总统,整个美国社会都不愿意卷入战争。

美国人忙着自己的“生意经”。

战争就是烧钱的机器。美国人各种做交战双方的生意,趁火打劫,捞油水发大财。据统计,一战期间美国美国向欧洲出口了100亿美元的军火。除了卖军火,美国接盘了老牌殖民强国广阔的殖民地,趁乱把拉美、远东等有重要战略意义的地盘揽入自己怀中。

美国富商们也看中了海外市场的大肥肉,纷纷抢占海外市场,赚的盆满钵满。一时间,美国满大街都是百万富翁。另一边,欧洲各国把“棺材板”都陪进去了,还得求着美国人借高利贷。

豪斯却知道,美国不可能一直待在美洲独善其身,欧洲是世界的中心,美国要想获得更大的利益,必须深入欧洲事务,把主导权抢过来。

战争一开始,美国人就以“和事佬”自居,总统威尔逊派他在同盟国和协约国两大集团间周旋调停,希望通过这种政治手段来谋求世界老大的地位。但是调停了两年,没用,而且豪斯对欧洲事务不熟悉,被摆了好几遭,豪斯的工作没有进展,只有战火越烧越烈。

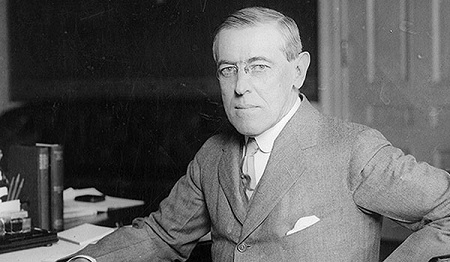

威尔逊总统,他和富兰克林·罗斯福长的有点像。

这战火一不留神,就撩着了美国。

1915年5月7日,德国潜艇击沉英国游轮“卢西塔尼”号,这是来往英美的平民船只,在1198名遇难者中,就有128名美国公民。

消息传到国内,美国人继极为愤怒,大骂德国屠夫没有人道,要求政府采取措施。英法等协约国也开始加大舆论造势,纷纷催促美国政府对德宣战。

都到这份儿上了,打不打呢?

美国总统威尔逊在继续坚持“孤立主义外交”和参战间摇摆不定。这个时候豪斯继续游说他改变外交倾向。

豪斯自打踏入政坛,干的最多的就是顾问工作,类似我们古代的谋士。

他知道怎么说服上位者。就是因为在得克萨斯州顾问工作出色,州长奖励他荣誉上校军衔,所以根本没摸过枪的豪斯才被叫做豪斯上校。

他在威尔逊面前,极力畅想拿下欧洲之后,美国可以制定新的世界规则,那好处,岂是美国自己做生意能比的。

报纸中的卢西塔尼亚号事件

在公众面前,他宣扬传统欧洲外交看重的均势观念是在草菅人命,为了纸上的“平衡”牺牲上百万人的生命,只有自由民主的美国能拯救战争中的人们。

这话美国人爱听,因为美国自立国开始就相信自己是对抗暴政的自由斗士,这股优越感还受到过英国人的鄙视。

不管怎么说,豪斯的努力有效。

1916年10月5日,威尔逊在豪斯的建议下向美国民众疾呼:“战火正在世界其他地区蔓延,合众国却远离当前的冲突,这不是因为它不感兴趣、更不是因为冷漠无情,而是因为它希望扮演的是一种前所未见的新角色。”

这个新角色不再是调停战争的“和事佬”,威尔逊已经有了要让美国当“救世主”的念头了。

这时又来了一个时机。

1917年1月17日,英国情报机构截获了一封德国密电,电文表示德国要拉拢墨西哥共同对付美国。这封密电把威尔逊逼到了死角,再不明确外交态度,德国就要进攻美国本土了。而第二个月,德国又宣布开始无限制潜艇战,不管什么船只,只要在英美航线上就打。

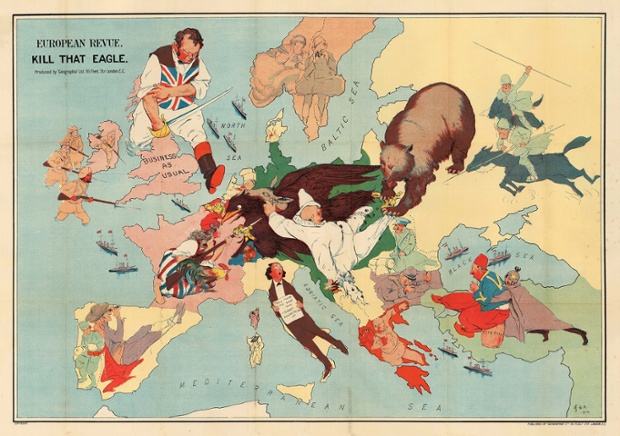

第一次世界大战的宣传画

摇摆的威尔逊终于下定了决心。1917年4月2日,威尔逊发表咨文,宣布“为了美国的权利与荣誉,必须对德宣战。”

参议院以82票对6票、众议院以373票对50票的压倒性多数通过了咨文。而豪斯上校积极投身到战略准备中,联合各协约国代表,在兵员、财政和后勤保障上进行协商,拟定计划。

1917年4月6日,美国打着维护世界和平的旗号,正式对同盟国宣战。

后果:协约国胜利

1918年11月11日,德国正式宣布投降,签署停战协定,一战结束。

结论:美国在一战后期参战,客观上加速了一战的结束,新的世界格局已悄然开幕。