“乐者,德之华也。”

公元前221年,秦统一六国,结束了战国诸侯割据称雄的局面,建立起我国历史上第一个以汉族为主体的、统一的中央集权封建国家。秦始皇为了巩固统一,创建了一系列制度。

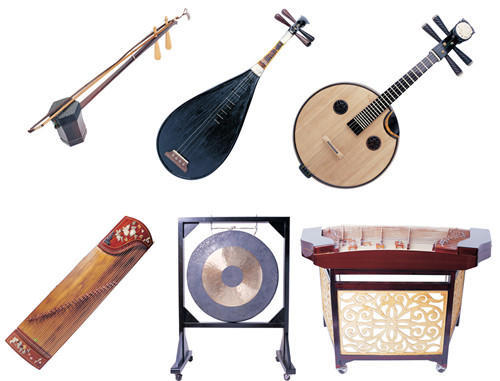

秦汉时期的音乐形式主要是鼓吹乐和乐舞百戏,它们代表了宫廷音乐和民间音乐,排箫在当时的发展也是由此而起。排箫在鼓吹乐中是重要的核心乐器,多用在宫廷的大型宴会上演奏,体现了宫廷乐曲雅致的性质。通过汉代的石像来看,排箫也多被用于民间大型集会的演奏。

排箫在汉代能被广泛应用,是因为继承了周朝以来“礼器”的地位,成为了军乐队的重要乐器,在民间也多被百姓用于民间文化活动之中。无论从哪个方面来看排箫在秦汉时期音乐界的地位都是举足轻重的,并且在汉代达到了巅峰。

笛在汉代前多指竖吹笛,秦汉以来,笛已成为竖吹的箫和横吹的笛的共同名称,并专延续了很长时属期。汉武帝时,张骞通西域时传入的横吹(即横笛)。它在汉代的鼓吹乐中占有相当重要的地位。人们根据音律学,制出了长短不同的笛子。

晋朝时,已有竖笛,吹头加一木头,使气从缝隙中通过,射向两哨孔边陵发音。北朝时,笛子不仅极为普遍,而且有所发展,其形制、长短、粗细变化较大。到了北周和隋代,开始有了“横笛”之名。隋朝后期,出现了能演奏半音阶的十孔笛。

从唐代起,笛子还有大横吹和小横吹的区别。同时,竖吹的篪才被称为箫,横吹则称之为笛。唐朝吕才,制“尺八”,竖吹,并传入日本。在古都奈良的正仓院中,一直珍藏着我国盛唐时期制作的4支横笛,其中有牙和雕石横笛各一支,竹质的两支,它们长短不同,但都开有7个椭圆形音孔。

羌笛是我国古老的单簧气鸣乐器,已有2000多年历史,流行在四川北部阿坝藏羌自治州羌族居住之地。羌笛两管数孔(以前五孔,现在多为六孔,)用当地高山上生长的油竹制成,竹节长、管身较细,生长在海拔3500-4000米的地方。

双管并排用线缠绕连结在一起。终身全长13 ~19 厘米,管口直径2 厘米左右,笛管上端装有4 厘米长的竹制吹嘴。吹嘴正面用刀削平,并在上端约3 厘米处,用刀切开一薄片作为簧片。羌笛主要用于独奏,有十余首古老的曲牌,乐曲内容相当广泛,主要是传达羌族人的思念向往之情。

笳(也称胡笳),卷芦叶为之,后用苇制成哨子,插在管子上吹奏。它与之后的筚篥(即管子)有渊源关系。笳是汉代鼓乐中的主要乐器,流行于塞北游牧民族中。它出自西北民族地区,汉时传入中原。

角,原为西北少数民族乐器,最初为牛角、羊角,后发展成用竹、木、铜制成。它有两种:一种长五尺,形如竹筒,体细,末稍大;另一种长二尺,形如牛角。角大约在西域传入中原,在鼓吹乐中应用颇广。现存汉鼓吹乐图片中吹奏的角形体很大,已经是人工制造的号角。

汉灵帝时传入的竖箜篌。箜篌是十分古老的弹弦乐器,最初称“坎侯”或“空侯”。箜篌历史悠久,源远流长,音域宽广,音色柔美清澈,表现力强。古代除宫廷雅乐使用外,在民间也广泛流传。箜篌有卧箜篌和竖箜篌之分。今按其形,似瑟而小,七弦,用拨弹之如琵琶,此属琴瑟类的卧箜篌。

竖箜篌为西域乐器。体曲而长,竖抱于怀中,用两手齐奏,叫做竖箜篌。竖箜篌,汉代自西域传入,后被称为“胡箜篌”。竖箜篌的来源可以追溯到古代的亚述、巴比伦以及埃及、希腊等十分流行的一种叫做竖琴的乐器。竖箜篌的弦有22根、23根、16根和7根等数种。

在竖箜篌中,有一种凤首箜篌。凤首箜篌在东晋初由印度经中亚传入我国,明代后失传。凤首箜篌以凤首为饰而得名。它的形制与竖箜篌相近,其音箱设在下方横木的部位,呈船形,向上的曲木则设有轸或起轸的作用,用以紧弦。曲颈项端雕有凤头。凤首箜篌在隋唐用于天竺乐、骠国乐和高丽乐之中。十四世纪后期箜篌就不再流行,以致慢慢消失。

由于文化的发展,文人阶层逐步形成,产生了文人音乐。其中文人音乐最具代表性的乐器,便是“琴”。古琴的型制就是在汉代确定的。

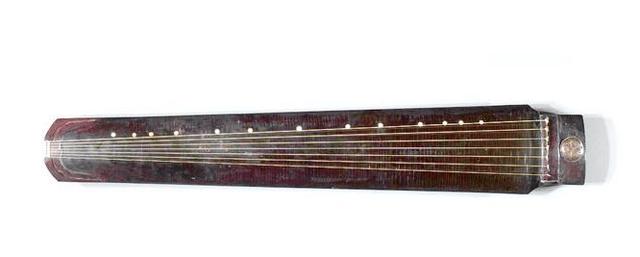

古琴,又称七弦琴,相传由伏羲所作,初为五弦,对应金、木、水、火、土五行;外合宫、商、角、徵、羽;琴头宽尾窄,象征尊卑,同时对应君、臣、民、事、物五种社会等级;后周文王加弦一根,象征文;武王伐纣,加弦一根,象征武。

古琴面圆底平,象征天圆地方;琴长三尺六寸五分,象征一年三百六十五天;琴身与人身对应,分头、颈、肩、腰、尾、足;古琴有十三徽位(音位标记),象征十二个月加一个闰月;古琴有两个音孔,称“龙池”、“凤沼”。古琴有三种音色(泛音、散音、按音),象征天、地、人和。著名的曲目有《广陵散》和《胡笳十八拍》。

琵琶是由西域传来中原的弹拨乐器。最早被称为“琵琶”的乐器大约是在中国秦朝时期出现的。批把本出于胡中,马上所鼓。批把是骑在马上弹奏的乐器,向前弹出称作“批”,向后挑进称作“把”;根据它演奏的特点而命名为“批把”。

大约在魏晋时期,正式称为“琵琶”。“百姓弦鼗而鼓之”。弦鼗是一种圆形音箱、直柄的琵琶,后发展成汉代四弦十二柱的“汉琵琶”,又称“阮咸”。约在公元350年前后的东晋时,从西域传入了“曲项琵琶”。这些外来乐器,经过不断地发展改进,逐渐成为中国古代民族乐器大家族中的重要成员。

一些同时代的其他考古发现显示,当时乐舞百戏这类欢快活泼的综合艺术十分受欢迎,各种轻便的弦乐器和管乐器已开始在乐队中粉墨登场。乐器与音乐开始了从一种“排场”向人性化、实用性的方向回归,源于生活、服务于生活,并开始走进人们的日常生活。这些都是秦汉乐舞百戏之风改变的明显标志。

这些乐器的发明,是中华古代音乐文化的骄傲和辉煌成就的象征。对于人类音乐史、物理声学科技史的研究,都具有重要的意义。