前因:第二次世界大战;后果:反文化运动兴起。

作者:程明明 / 编辑:陆伯让

前因:第二次世界大战

1941年12月日本突袭珍珠港,美国正式加入第二次世界大战,直至1945年8月日本投降,美国大获全胜。

1957年出版的《在路上》,是美国作家凯鲁亚克的自传性小说,被誉为“垮掉的一代”的宣言,在美国文化史上具有里程碑式的意义。

提到“垮掉的一代”,那是二战后初期冷战突然爆发,阴云笼罩着美国。不少年轻人因此抵触社会,彻底丢弃“美国梦”,信奉享乐主义,成为“垮掉的一代”。

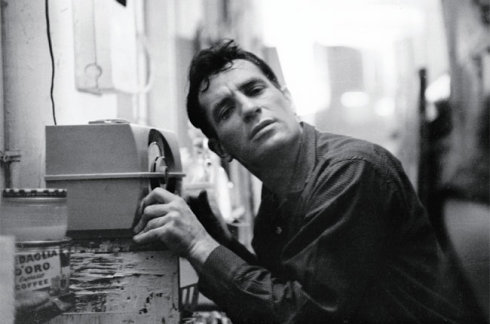

这个词组的创造者,就是杰克·凯鲁亚克。今天这个名字与小说《在路上》牢牢捆绑在一起,这是凯鲁亚克的代表作,也是“垮掉派”文学的典范。这部小说成书的背后,是一个充满传奇色彩的故事。

杰克·凯鲁亚克

美国参战之际,18岁的凯鲁亚克来到纽约的哥伦比亚大学。

战争期间他曾在海军服役,也做过水手,跟随船只往来于欧美各大港口。这段飘荡的岁月激发了他个性中对流浪的渴望,1944年当他重返纽约,在哥大结识了日后被称作“垮掉派”的其他一些成员,他们都是热爱冒险、不拘俗套的人,因此凯鲁亚克与他们结为至交。

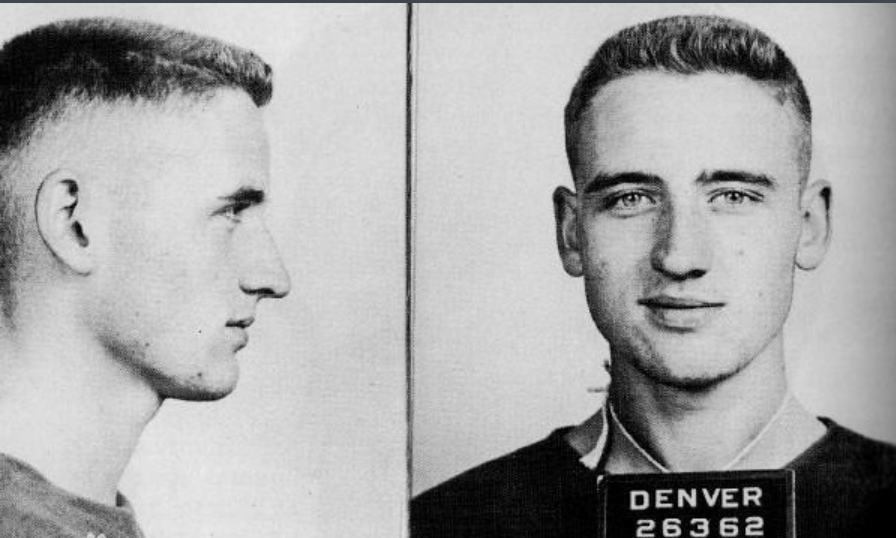

1946年,一个关键性人物登场了,他就是真正在路上出生的丹佛小伙尼尔·卡萨蒂。

此人一来到纽约就吸引了“垮掉派”的关注,不仅因为他相貌堂堂、谈吐得当,最关键的是他身上具有一股强烈的玩世不恭态度,很快博得了“垮掉派”的好感,凯鲁亚克当然也不例外。

他为卡萨蒂性格中的热情与疯狂所折服,视他为自己的精神榜样,于是专门创造了“垮掉的一代”这个词组,用来形容当时像卡萨蒂一样反叛传统的野性青年,因为他们总是精力旺盛乃至精疲力竭。

受卡萨蒂启发,凯鲁亚克开启了一段“在路上”的生涯。

1947年他一路搭便车从纽约赶到丹佛与卡萨蒂见面,这次旅行令凯鲁亚克意犹未尽,他计划着手将自己的经历记录下来。次年,在卡萨蒂的陪同下,1948到1950年间,凯鲁亚克多次横穿美国,最远到达墨西哥城。

尼尔·卡萨蒂

在旅程中,卡萨蒂仿佛脱出了牢笼的飞鸟,甚至有些疯狂,与陌生人谈情说爱,亲密无间,转眼又决绝离开。或者是无所顾忌地捣乱、打斗、与人放肆吵闹。

在他看来,卡萨蒂之所以放浪形骸,无非是因为他清楚地认识到了生命的虚无。凯鲁亚克彻底被卡萨蒂迷住了,他迫不及待地想把自己对于“垮掉的一代”的想法付诸笔端。在此之前他已经写了几稿《在路上》的开头,但对它们都不满意。

让凯鲁亚克彻底迸发出写作灵感的还是卡萨蒂。

1950年,也许是在醉酒和吸毒的双重刺激下,卡萨蒂给凯鲁亚克寄了一封意识流般的长信,想到哪儿写到哪儿,仿佛呓语但又灵气自现。凯鲁亚克如获至宝,立刻扔掉所有手稿,模仿卡萨蒂的写法,开始重新创作《在路上》。

他给自己的写作取了个名字,叫“自发式写作”,意思是没有草稿、没有提纲,不循章法、随性而写。为了避免因为给打字机换纸而打断思路,他使用了一个连续的电报纸卷。在亢奋的创作欲驱使下,凯鲁亚克几乎不眠不休,把自己关在房间里,单靠咖啡和酒精度日,终于仅用三周时间就完成了《在路上》的原稿,纸卷总长度超过35米,整篇小说全无分段,文不加点,一气呵成。

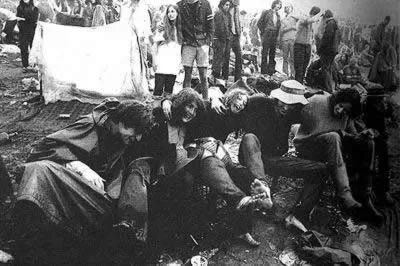

上世纪60年的“垮掉的一代”

1957年,《在路上》正式出版。小说以凯鲁亚克和卡萨蒂的公路旅行为蓝本,展现了“垮掉的一代”面对残酷社会现实的消极抵抗行为,引发社会剧烈反响。

“垮掉的一代”与海明威所谓的一战后“迷惘的一代”相对,成为二战后美国青年群体的真实写照。

后果:反文化运动兴起

1960年代,与战后青年人口膨胀同步的,是日渐壮大的反文化运动,青年全体用自身行动对传统和权威提出质疑,表达自身对于社会的不满情绪。

结论:“垮掉的一代”作为美国最早的亚文化形式,揭开了青年反文化运动的序幕,在之后的几十年中影响了美国历史的轨迹。