前因:美国对德宣战;后果:凡尔赛条约。

作者:文白 / 编辑:陆伯让

前因:美国对德宣战

1917年,因为德国发动无限制潜艇战,且袭击游轮造成美国民众死亡,美国对德国宣战。

1918年初,一战即将结束,美国总统威尔逊提出《十四点和平方案》,但遭到了本国反对党和英法等国的阻挠,最后宣告失败。

因为在英法等国的眼中,这个方案应该叫做:“美国当老大”,只是名义上说要维护世界和平而已。

美国总统威尔逊从1917年对德宣战,就已经暴露出了美国要争取世界老大的野心,战争还没结束就迫不及待地规划战后世界秩序了。

1918年1月,威尔逊在国会上提出《十四点和平方案》,又叫十四点计划,说白了,就是是让各个强国把手里的地盘让出来,大家机会均等,一起开发,而殖民地上的矛盾,要给予充分的尊重和重视。

这是美国直接扔出来的一套统治世界新规则,对于英法这样先占了大量殖民地的国家来说,可太刺激了。

敢这么明目张胆地让大家换上新规矩,威尔逊是有底气的。

在19世纪末,美国经济实力就已经是世界第一了。一战前,美国的工业总量超过了英国和德国的总和。又趁着一战发战争横财,收割地盘,摇身一变,成了20世纪初全世界最大的暴发户!

一开始这个暴发户的实力还没人知道,它有钱是真的,但钱不等于军事实力。德国就嘲讽地说,“美国军事上就是零,除了零还是零”。

之后,美国人参战了,各种军舰、大炮齐备,陆续向欧洲输送了200多万大军。欧洲人都傻眼了,没想到在遥远美洲上自己发展的美国人已经这么强了!

美国参加一战

兜里有钱,手里有枪。威尔逊站在风口上,向世界霸主地位发起冲击了。

威尔逊在竞选美国总统前是普林斯顿大学的教授,典型的学者型的政治家。他信奉理想主义学说,在美国外交中也玩起了理想主义政策。从一战积极当“和事佬”试图说服交战双方熄火,到打着“维护世界和平”旗号提出的十四点计划,都是他的理想主义外交的实践。

这是威尔逊带领美国走向“伟大”的光荣梦想。

威尔逊的有点急切,他亲自来到巴黎参加巴黎和会,到处宣传兜售他的十四点计划。他打着“维护世界和平”的旗号,抛出“让所有受压迫国家得到公正待遇”“支持民族自觉”等诱惑条目,蒙蔽了一些像中国这样的被殖民国家。威尔逊一时成了新闻“头条”。

很多人把威尔逊和他身后的美国当成了“救世主”。中国学生也走上街头高呼“威尔逊万岁!十四点计划万岁!”

但老牌帝国主义国家根本不买账。

他们一眼看穿了美国人。尤其威尔逊在十四点计划里很直接地提出“无秘密外交”“公海自由航行”“成立国联”、重新分配殖民地等原则。

当时的报纸对十四点计划做报道

英法德老牌帝国主义国家一看就明白了。

美国是在抢地盘啊,上一轮瓜分世界美国没赶上,趁着巴黎和会重新洗牌,它不但要分一杯羹,还想设计规则。英法一百个不愿意,心里盘算着,指着跟美国借钱战后重建,所以不正面跟威尔逊“硬刚”,把十四点方案当做谈判基础。

世界重心还没到转移的时候,英法耍起了政治手腕。

接下来,英法利用谈判车轮战,碾压威尔逊。最后,1919年巴黎和会谈判完成,但是制定的《凡尔赛条约》里完全忽视十四点计划。

虽然在威尔逊的激励建议下,英法同意建立国联,签订《国际联盟盟约》,但是这也被英法等国家实际控制。

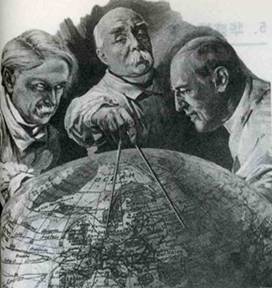

巴黎和会三巨头由英国首相劳合·乔治、(左)法国总理克里孟梭(中)、美国总统威尔逊(右)

威尔逊忙活一圈发现,自己被欧洲国家踢出局了。一气之下真的回美国了,之前国内的那些反对党拍手叫好,觉得果然还是光荣孤立最好,直到二战这种想法都是主流。

美国国会为了扳回一些面子,拒签《凡尔赛条约》《国际联盟盟约》,拒入国联,这却正好给了英法把持国联的机会,美国第一次抢占世界霸权的计划宣告失败。

后果:凡尔赛条约

1919年6月,同盟国和协约国双方签订《凡尔赛条约》,条约基本忽视了威尔逊的《十四点和平方案》。

结论:威尔逊的十四点计划最后以失败告终,使得美国收缩了国际战略,导致二战时迟迟未能加入,直到珍珠港事件发生后,正式登上国际舞台。