前因:牧野之战;后果:卫氏朝鲜建立。

作者:容城彬松 / 编辑:陆伯让

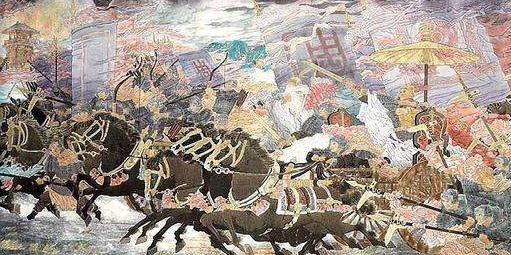

前因:牧野之战

公元前1046年武王伐纣胜利,箕子作为商朝忠臣,出逃至朝鲜半岛。

商末周初时,商朝名臣箕子东逃至朝鲜半岛,建立起朝鲜侯国,在国内颁布了八条成文法律,史称犯禁八条。

据说箕子率领弟子与一批商的遗老故旧,还有通晓文艺百工之人,总计五千人,匆匆离开箕山向东方离去。最后这些人来到了东方的朝鲜半岛,并定居了下来。

周武王听说之后,便以“朝鲜”之地封之,封箕子为朝鲜侯。

但是箕子对此颇为不屑。

箕子朝鲜的大致位置,四处还有其他部落势力

周朝,那可是箕子的大敌。

箕子,名胥余,是商纣王的叔父,在殷商末年与微子、比干齐名,并称“殷末三仁”。他见纣王日益骄横残暴,苦心谏阻,屡屡进谏,但纣王都不听,最后反而反他关了起来。

公元前1046年,周武王在商都朝歌城外牧野之地消灭了纣王最后的力量,逼使纣王登上鹿台自焚。在这个过程中,被关押起来的箕子找了机会逃了出去,因为他是商王朝忠实的臣子,并不想投降了周人。

很早之前他就对微子说,但:“如果哪天商灭亡了,我是不会去做新王朝的臣仆的。”所以趁乱躲到了箕山隐居了起来。

刚刚建立起国家的周武王没有放弃求贤的希望,他亲自来找到了箕子,十分恳切地向他请教治国的道理,请他出山。起初,武王提问的时候犯了个大错误,他竟然直接问为何商会灭亡,如何避免周朝像商朝一样走向灭亡。

这就让箕子很难做,一方面不能、也不想说故国的坏话,另一方面又不能太驳了武王的面子,只得沉默以对。不过武王很快就反应过来了,改问治国方略。

于是箕子为武王写下了一篇文章,详细讲述了治国的道理,这就是《尚书》中的《洪范》。

周武王向箕子清教

“洪范”的意思就是“天地之大法”。它的内容主要是为君主提供一套君权神授的政治理论,文中箕子反复向君主提出如何规范自身的行为,目地是保障“天子作民父母,以为天下王”,神化君权。

从这里就可以看出,箕子是很有治国才略的,尤其在制定国家和君主的行为准则和法度方面,更是很有经验。

箕子是铁定了心不出仕周朝的,无论武王如何请求,他都没有同意。最后武王只能十分不舍地回去。而箕子怕武王不死心,还会来请自己出仕,到时候双方再尴尬。于是趁武王走了以后,带人去了朝鲜半岛。

到了朝鲜半岛以后,箕子看到的是一个比较蛮荒的地方。

当地人民虽然已经学会了用青铜器,在生产方面也有点经验。

公元前一千多年,居住这一带的原始朝鲜人,由于更容易接触到中原的文明社会,相对更早地与古代中国相互往来,从而有了更高的经济发展水平。比其他地区已经开化了不少。

当时古朝鲜社会生产力大大提高,受中原的商王朝影响,青铜器广泛普及,随之而来的是文化的迅速发展。尤其在中原文明的影响下,大陆的先进文化也不断传入古朝鲜,更是及大地加速了朝鲜地区的社会发展。

不够箕子还是很看不上,这始终不能和他熟悉的商国相比。

箕子画像

刚刚说过,箕子是一个很懂治国的人。所以他教给当地人民礼仪,并制定了八条简单的法律,目的就是教化民众,移风易俗。

传说他制定了朝鲜最早的成文法律,即“犯禁八条”,也就是后来汉朝人所说的“乐浪朝鲜民犯禁八条”。

具体的八条禁令是什么,现今已经失传,现在可以知道的三条是汉朝人记下的:一是杀人者要立即进行补偿;二是有伤人者用谷物偿还;三是偷盗之人要被罚到被偷的人家去为奴为婢。

这八条法律与商周王朝的法律十分相似。

据说不到三年的时间,在箕子的带领下,朝鲜民风大变,没了盗贼,路不拾遗,夜不闭户,妇人守贞不淫乱,民众节俭和睦,男婚女嫁时不重聘礼,社会和谐安定。在当时就有人编作歌曲来赞美箕子。

后果:卫氏朝鲜建立

公元前194年,燕人卫满因参与叛乱失败,东逃到朝鲜西部,在发展壮大以后推翻了箕子朝鲜,建立的新朝鲜国被称为卫满朝鲜。

结论:箕子入朝鲜,为后来开创的卫满朝鲜奠定了基础。