“一人唱,三人和。”

相和三调在中国历史上是一种重要的音乐体裁。它的艺术形态复杂,作品多,流传广泛。从汉代到南北朝,是宫廷和民间音乐生活中的主要内容。但历史上,留下来关于它的记载十分有限,加之文字难读难解,对于它的真实面貌究竟如何,至今仍然十分模糊。

《旧唐书·乐志》曰:“平调、清调、瑟调,皆周房中曲之遗声,汉世谓之三调。又有楚调、侧调。楚调者,汉房中乐也,高帝乐楚声,故房中乐皆楚声也。侧调者,生于楚调,与前三调总谓之相和调。”

相和歌,本来是汉代旧曲,其之所以名为相和者,是因为伴奏的乐器由弦乐器和管乐器组成的,那么它已经不是纯民歌了,而是经过了加工的艺术歌曲。因为纯民歌还达不到用管乐器和弦乐器配合歌唱的条件。那么它最初在民间是如何歌唱的呢?又是如何从民歌发展为艺术歌曲的呢?杨荫浏先生认为“《相和歌》的原始表演形式,只是清唱,所谓“徒歌” ;进一步,是清唱而帮腔,叫做“但歌” 。

《晋书·乐志》记载:“《但歌》四曲,自汉世无弦节,做伎最先唱;一人唱,三人和。”再进一步,是用弹弦乐器和管乐器伴奏,由一人手里执着一个一个叫做节的乐器,一面打着节拍,一面歌唱,这才成为名符其实的《相和歌》。

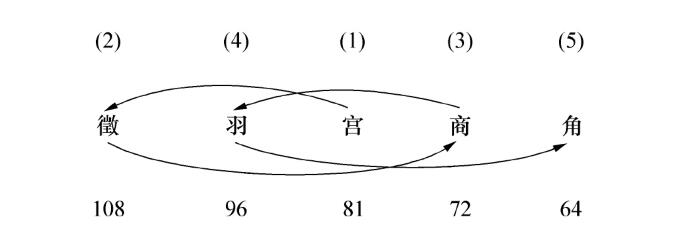

而相和三调不是三种调式,也不是三种音阶,而是三种调高。关于三种调高的说法:瑟调为宫、清调为商、平调为角(或徵)。

五代时期的梁武帝,曾发明过准音器四具——“通”。通,即律准,每通皆施三条弦,从各弦所用的丝数的粗细和长度来看,其生律法是严格以黄钟为出发律的三分损益法。“根据这段记载,梁武帝所发明的律准,其第一弦的发音应该是黄钟;第二弦发音是林钟;第三弦发音是太簇。完全符合上诉说法。

从基本的乐理知识的观点,把相和三调看成是三个连续五度相生的调来看,也是最合理而最符合实际情况的。设黄钟音高为C或bB,则瑟调为C宫或bB宫、平调为G宫或F宫、清调为D宫或C宫,(这里都是以清角音阶作为标准音阶的。)

平调居中,清调是平调的上方五度调,瑟调是平调的下方五度调。这几个调应该说是传统音乐中最常用的几个调。而且也是关系最为近密,最容易转犯沟通的几个调。

相和三调不仅仅是传统音乐中最常用的调,而且还是可以互相转换沟通的调式。如以瑟调为中心,向右方可以转至“属调”和“重属调”;向左方可以转至“下属调”和 “重下属调”,亦就是说可以转向两个“一级关系调”和两个“二级关系调”。而如果是侧调转至平调或反之;或楚调转至清调或反之,而发生转犯交替,则将会形成相差三个调号、类似“三级关系调”的转调。

也许有人会问:我国传统音乐中有这么多的转调种类和规律吗?从典籍中可以知道,我国历史上音乐中出现转调为时甚早,而且相当普遍并不罕见。以《郢人论乐》一则记载中所说的:“引商刻羽(另一说为引商刻角),杂以清角流徵。”说明了先秦时期我国传统音乐中运用转调的现象已相当普遍,而且已经能够总结出一定的经验和理论。

唐代徐景安所著《乐书》一书中,对我国传统音乐中的转调情况,更是总结得十分简明扼要,至今仍有十分重要的指导意义。《乐书》中的这几句话是这样的:“上平声犯下平声(意为将前调的羽变为后调的角,调性转至下方五度调);犯下声为徵声(意为将前调的商变为后调的徵,调性转至上方五度调),等等。

从以上所记载的,有关种种关系调转调的“口诀”,以及传统音乐中存在着的种种关系调的转调实例来看,传统音乐中的民族性的特点和规律,应该得到继承。