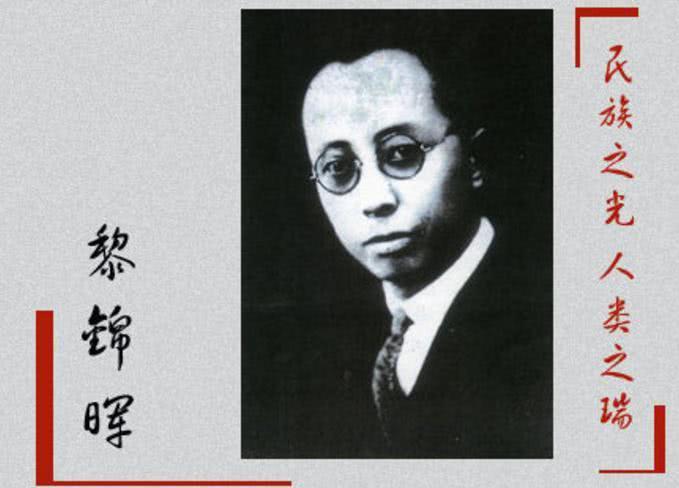

黎锦晖走向戏剧性、确立并增强自己的戏剧品格的过程,开启中国歌剧之路……

黎锦晖1891年出生于湖南湘潭,少时学习古琴和弹拨乐器并广泛接触当地民间音乐,进入北京大学后开始深入学习我国戏曲和说唱音乐以及西方音乐。

1920年,黎锦晖创办了在中国近现代文化界影响巨大的儿童文化周刊《小朋友》并担任主编,还首创了儿童歌舞表演曲和儿童歌舞剧两种艺术体裁。这两种高度综合性的舞台表演艺术对演员的综合表演素质的要求,更致使他在1927年创办20世纪中国第一家培养歌舞人才的教育机构“中华歌舞学校”。

中华歌舞学校后改为明月歌舞团

黎锦晖形容他的儿童歌舞表演曲为“表情唱歌”,这种歌曲体裁带有情节和人物,不仅依靠声音的表现力也依仗演员歌舞的综合魅力来呈现其表演性。他写过24首歌舞表演曲,影响较大的作品有《可怜的秋香》、《好朋友来了》、《老虎叫门》等。

《可怜的秋香》复原版

我国新音乐文化最初发展主要是从本世纪初的学校唱歌 (即“学堂乐歌”)开始的。而黎锦晖的儿童歌舞作品则打破了以往从梁启超搞学校剧以来到“学堂乐歌”诸位先行者依曲填词的惯例,并大大增多了歌曲作品的表现手段和舞台魅力。

黎锦晖称“表情唱歌”为“歌剧的雏形”,而他的儿童歌舞剧则是中国歌剧的雏形。在黎锦晖所作的12部儿童歌舞剧中,代表作品有《小小画家》、《神仙妹妹》等。20世纪20年代,因歌剧艺术还不成体系,黎锦晖除了负责这些儿童歌舞剧的编剧作词和选曲作曲之外,也需要操刀舞美设计、服装设计、人物造型设计、导演等工作。

《小小画家》在当代幼儿园的演出

黎锦晖在儿童歌舞表演曲与儿童歌舞剧上的创作几乎是同步进行的,两者不仅独立发展,自成一格,而且互相渗透、取长补短。而儿童歌舞表演曲和歌舞剧两者的差别就在于音乐的戏剧叙事功能,表演曲以抒情性为主,而后者则以戏剧性为主,音乐风格和情感变化多样,在情节、人物的塑造上也更加复杂。

“抒情性叙事”通过舒缓、优美的音乐来“铺陈”或“诉说”故事,音乐饱含抒情气质,音乐的性质相对而言比较单纯统一;“戏剧性叙事”则要调动更多的音乐手段来“展开”或“敷演”故事,音乐包含多重强烈对比与变化——例如人物的对比和各种情态的描摹,戏剧情境的变化、情节的推进、冲突的展开等等,音乐的性质更加复杂多变。

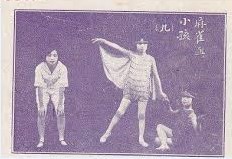

真正的歌剧需要的是原创性音乐,在音乐性上,黎锦晖从引用中外音乐作品进行旧曲填词逐渐发展到原创性歌曲。黎锦晖1921年所作的最早的儿童歌舞剧作品《麻雀与小孩》,剧中的8段音乐中只有一首属于自创,而到了次年创作《葡萄仙子》时,剧中的11首乐曲中就有4首是黎锦晖自创的了。他根据刻画人物需要而创作的音乐的比例逐渐加重,音乐的戏剧性也因此逐渐加强。

《麻雀与小孩》剧照

在情节的戏剧性上,黎锦晖的歌舞剧作品也有演化成熟的过程。他1920-1925年的作品,如《麻雀与小孩》和《春天的快乐》,其情节框架基本上都是建立在对比性的戏剧矛盾上的,带有某种象征性和寓言剧的色彩,其戏剧性张力也比较微弱,并不足以构成戏剧冲突。而在1925-1927年间,黎锦晖在《小小画家》、《最后的胜利》等歌舞剧中将对比性关系发展为对立性关系,从而大大强化了戏剧矛盾的力度,将情节真正建立在戏剧冲突的基点之上。

音乐性和戏剧性的平衡,也是歌剧艺术永恒的课题。黎锦晖根据音乐性和戏剧性的比重把儿童歌舞剧分为四种类型,他在实践中也于这四种类型上都有所尝试:

- 直进式。即直叙式,“剧为主,歌舞为宾”, 以故事为基础和主干,歌舞起烘托剧情的作用;

- 递展式。“歌舞为主,剧为宾”,递展推进,歌腔随时变化,是纯粹的歌舞剧;

- 回旋式。按照剧情发展需要,剧中人物重复上下场;

- 并驱式。用合唱来阐明乐舞,用舞剧来发挥乐歌。

《三蝴蝶》剧照

在黎锦晖创作儿童歌舞作品的过程中,音乐的原创性和歌舞剧的戏剧性是他始终致力于改进的课题。通过有机结合音乐和戏剧竭力避免出现“话剧加唱”, 同时取用戏曲的声腔表达而不将中国传统戏曲“歌剧化”,黎锦晖的儿童歌舞剧跳出了当时中国艺术家要么完全套用西方形式、要么纯粹摸索中国传统的困境,借鉴西方音乐的经验开创中国新型的本土音乐戏剧艺术。

因此, 黎锦晖在儿童歌舞剧创作的成就和经验不仅对当时及后来中国儿童歌舞剧创作的发展有直接的推动作用, 而且对后来产生于红军根据地的歌舞剧、对产生于三十年代抗日音乐运动中的小歌剧、 歌舞活动剧(如聂耳的《扬子江暴风雨》、 吕骥的《放下你的鞭子》、 张曙的《芦沟桥》、以及延安鲁艺集体创作的歌剧《农村曲》等)均有不同程度的影响。可以说,黎锦晖为我国歌剧艺术的发展迈出了坚实的第一步。

参考文献:

满新颖,“初显端倪的歌剧思维——论黎锦晖的歌剧观”

居其宏,“走向戏剧性——作为戏剧作品的黎锦晖儿童歌舞剧”