前因:莱茵同盟;后果:卡尔马联盟。

文/全历史 张君恪

前因:莱茵同盟,1254年,德意志王国西部莱茵河流域的多个城市通过结盟的方式发展对外贸易,城市间相互放弃征收水路和陆路的通行税,并组织武装保卫商队贸易。

公元1361年,汉萨同盟在哥特兰岛的贸易重镇维斯比(位于今瑞典东南)被丹麦国王瓦尔德马四世率军攻占,引发了汉萨同盟与丹麦的战争。

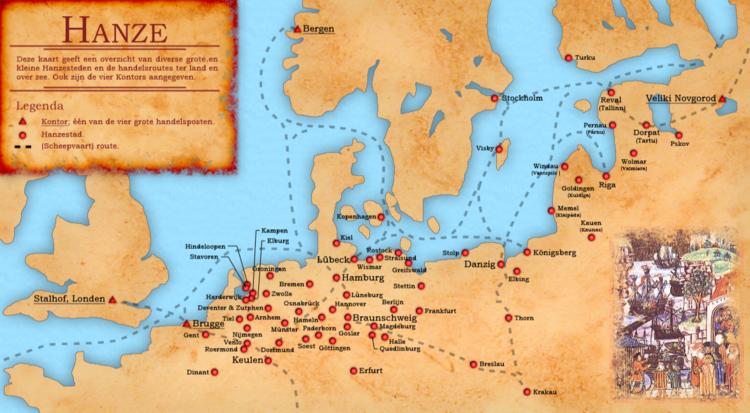

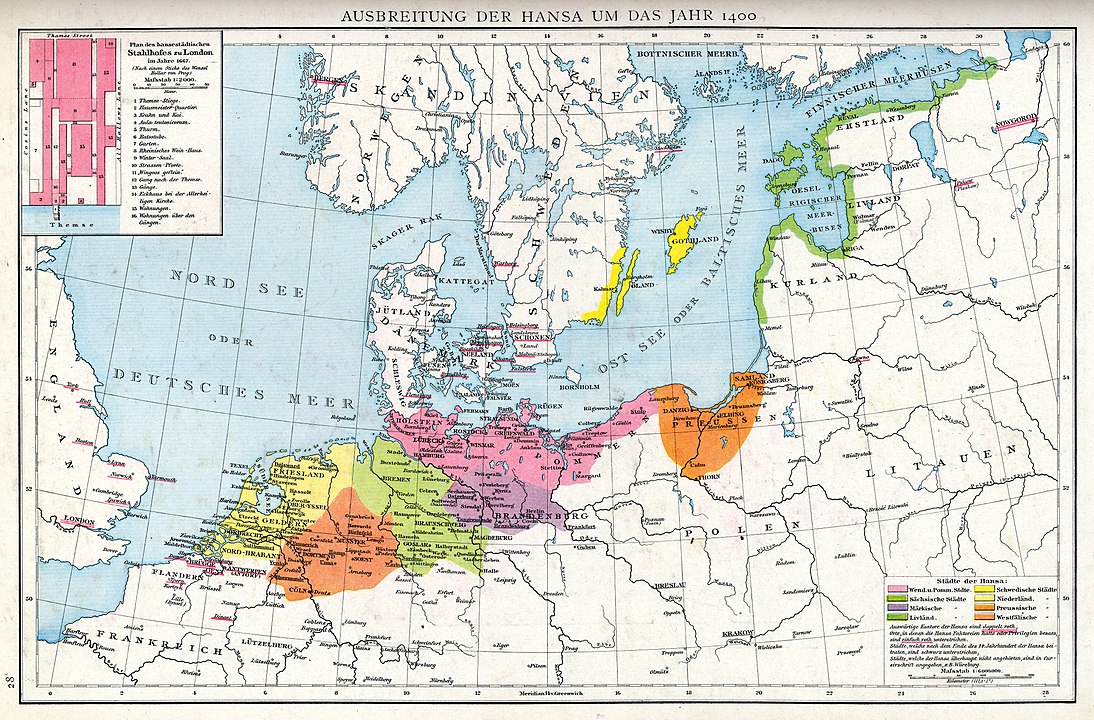

汉萨同盟最开始是由德意志境内莱茵河流域的吕贝克、汉堡等城市发起的,后来有萨克森地区的城市加入。

参加同盟的城市会采取减少关税、遵守共同的法律、组织武装保护商路等措施,以促进同盟经济利益的增长。到十四世纪中叶,汉萨同盟已经扩展至波罗的海和北海沿岸。

汉萨同盟的扩张与北欧国家丹麦产生了冲突。

丹麦国王瓦尔德马四世对汉萨同盟的扩张感到不满。一是因为他想将丹麦和周边地区的贸易利润掌握在自己手中;二是因为他一直觊觎德意志、瑞典、挪威等国领土,不想坐视汉萨同盟壮大。

于是瓦尔德马率兵攻占了维斯比,还禁止汉萨同盟的船队驶入丹麦周边海域,一旦发现,就攻击同盟的船队。

维斯比是波罗的海贸易的主要商品集散地,汉萨同盟在那里有大量投资。而且维斯比扼守哥得兰岛和瑞典本土之间的海路要冲,对汉萨同盟的鲱鱼贸易至关重要。

同盟给他写信,抗议他干扰贸易。瓦尔德马根本不理会同盟的抗议。

为了捍卫商业利益,汉萨同盟终止了与丹麦的商业联系,并决定进行武装反击。

汉萨同盟一边征召士兵、建造战舰,一边从汉萨城市向外出口的商船和商品按照每磅收取四便士的税款,作为与丹麦开战的支出。

吕贝克的市长约翰·维腾伯格率领的同盟海军对丹麦发动反击时,在赫尔辛堡(位于今瑞典南部)被丹麦军队击败。

打败汉萨同盟后,瓦尔德马将他的女儿嫁给了挪威和瑞典的国王哈康六世,将瑞典和挪威纳入了自己的势力范围。汉萨同盟的贸易范围进一步缩小。

但形势很快发生了转变,在对抗瓦尔德马时,汉萨同盟获得了两个新盟友。

一是普鲁士。普鲁士位于德意志波罗的海沿岸,军事力量强大。瓦尔德马打击汉萨商人的同时,也一同打击了普鲁士商人。所以普鲁士城市与汉萨同盟达成了军事同盟,共同对抗瓦尔德马。

二是瑞典。原先与丹麦联姻的瑞典王室被推翻,主张与丹麦作战的梅克伦堡公爵(领地位于今德国北部)之子阿尔伯特,在汉萨同盟的支持下登上了瑞典的王位。

有了两位盟友的支持后,汉萨同盟决定再次向丹麦宣战。

汉萨同盟的各城市为了协调各自的力量和资源,一致对外,在科隆(位于今德国西部)召开会议。各城市经过磋商后决定,贡献各自的力量,组织军队进攻丹麦。地处偏远的城市必须提供资金,附近的城市必须提供舰队和士兵。

汉萨同盟组建了一支由37艘船组成的舰队进攻丹麦。他们成功占领了丹麦首都哥本哈根,接着很快占领了丹麦全境。瓦尔德马只好逃离了丹麦,同时向汉萨同盟求和。

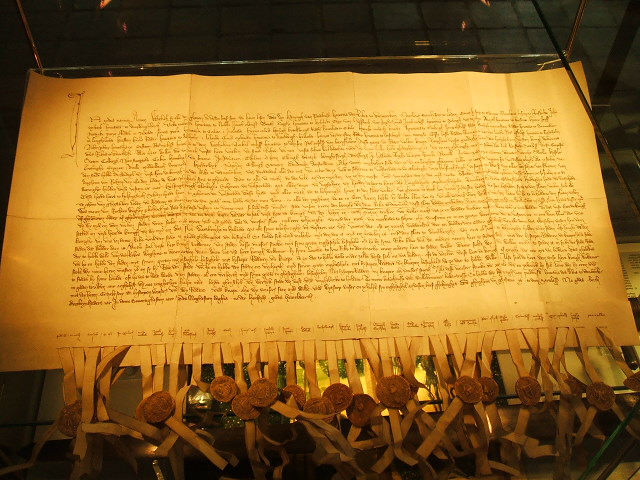

汉萨同盟一心只想恢复之前的贸易权益,也不想继续耗资巨大的战争,所以同意了瓦尔德马的和谈请求。经过半年的艰难谈判后,双方签订了《施特拉尔松德条约》。

根据条约规定,汉萨同盟有权在15年内收取斯堪尼亚(原属丹麦,位于今瑞典南部)税收的2/3,15年内汉萨同盟有权否决丹麦国王候选人继承王位的权力;同时丹麦还要给汉萨同盟大量贸易特权和优惠条件。

后果

卡尔马联盟,1397年,为了应对汉萨同盟的竞争,在丹麦女王玛格丽特一世的主导下,丹麦、瑞典和挪威组成卡尔马联盟,三国形成了共主邦联,对抗汉萨同盟在波罗的海和北海的贸易垄断地位。

结论:《施特拉尔松德条约》确立了以吕贝克为首领的汉萨城市在北海和波罗的海的海上贸易霸权地位。