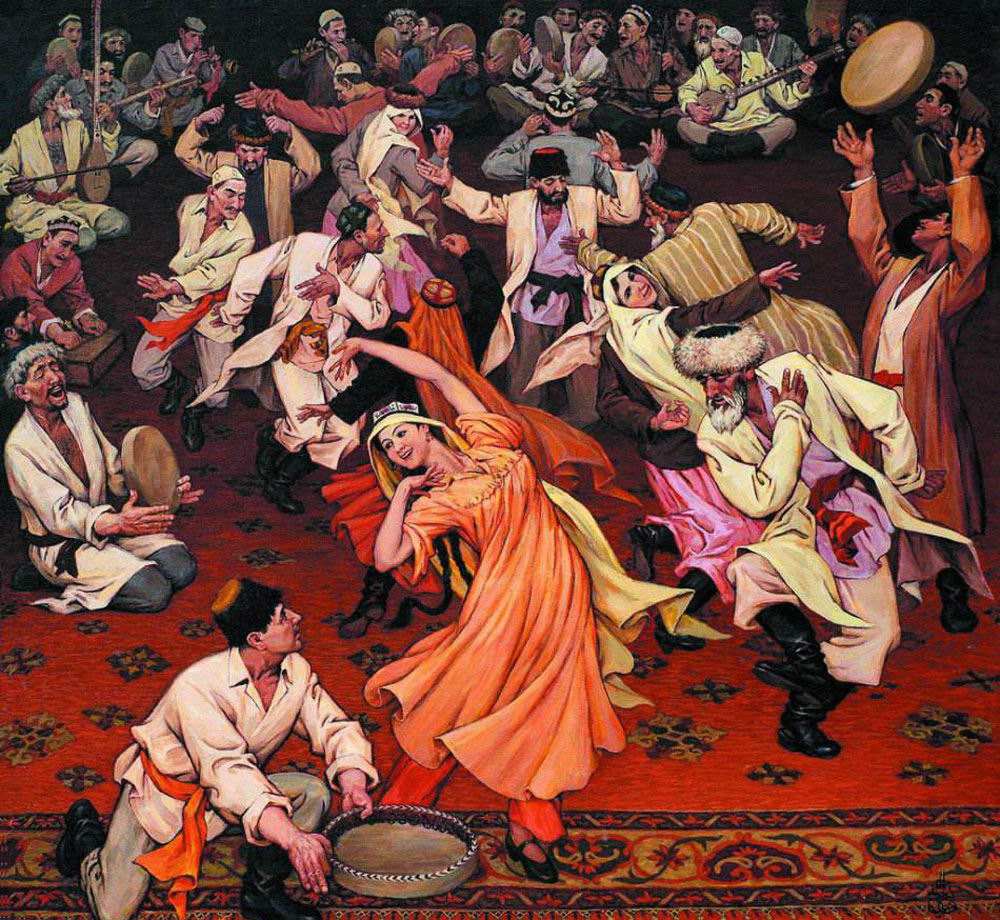

兄弟民族歌舞泛指产生并流传于少数民族、受民俗文化制约、即兴表演但风格相对稳定的歌舞形式。木卡姆就是其中的一种,它运用音乐、文学、舞蹈、戏剧等各种语言和艺术形式表现了维吾尔族人民绚丽的生活和高尚的情操。

兄弟民族歌舞

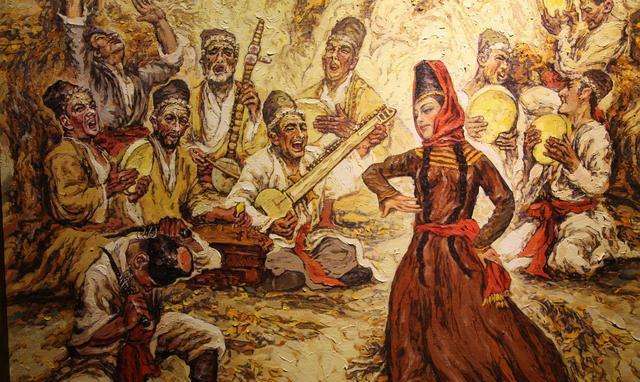

载歌载舞、自由活泼是兄弟民族歌舞很主要的一个特点,就是舞蹈与歌唱的紧密结合。这种载歌载舞的形式,自由、生动、活泼,可以比纯舞蹈易于表现更多的生活内容,而且通俗易懂,所以非常为中国广大人民群众所喜爱。

兄弟民族歌舞

中国的很多民族歌舞都巧妙地使用道具,如扇子、手帕、长绸、手鼓、单鼓、花棍、花灯、花伞等等,这就大大地加强了舞蹈的艺术表现能力,使得舞蹈动作更加丰富优美、绚丽多姿。兄弟民族歌舞很着重于内容,大多都有一定的故事传说为依据。因此,人物形象鲜明、人物性格突出。虽然有的歌舞仅是表现某一种情绪,但它也多是作为一个完整的故事情节的片断而出现的。

兄弟民族歌舞

木卡姆

木卡姆渊源于西域土著民族文化,又深受波斯—阿拉伯音乐文化的影响。“木卡姆”为阿拉伯语,意为规范、聚会等意,在现代维吾尔语中,“木卡姆”主要意思为“古典音乐”。木卡姆被称为维吾尔民族历史和社会生活的百科全书,是中华民族多元文化的组成部分。

木卡姆

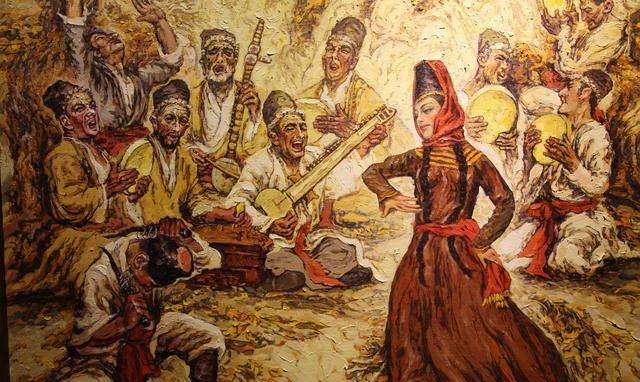

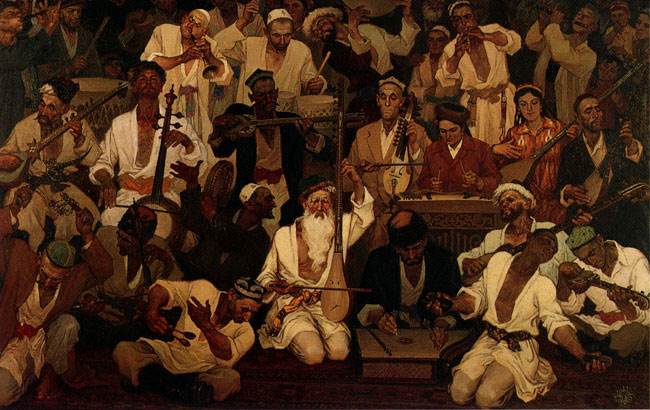

十二木卡姆就是十二套古典音乐大曲,这十二套大曲分别是:拉克、且比亚特、木夏维莱克、恰尔尕、潘吉尕、乌孜哈勒、艾介姆、乌夏克、巴雅提、纳瓦、斯尕、依拉克。维吾尔十二木卡姆的每一个木卡姆均分为大乃额曼、达斯坦和麦西热甫三大部分;每一个部分又由四个主旋律和若干变奏曲组成。其中每一首乐曲既是木卡姆主旋律的有机组成部分,同时,又是具有和声特色的独立乐曲,为木卡姆伴奏的乐器有萨塔尔、弹布尔、热瓦普、达普、都塔尔等。

木卡姆艺人

来源

早在维吾尔族祖先从事渔猎、畜牧生活时期就产生了在旷野、山间、草地即兴抒发感情的歌曲,后来经不断融和、衍变,到公元12世纪,发展形成了“博亚万”组曲,这就是“木卡姆”的雏形。“木卡姆” 正式纳入中华民族的文化宝库是与一位伟大的维吾尔族女性——阿曼尼萨密不可分的。

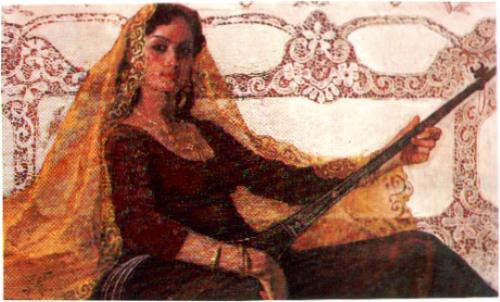

阿曼尼萨

1547年,酷爱音乐和诗歌的阿曼尼莎,成为以新疆莎车为首都的叶尔羌汗国的王后。她召集大量乐师和木卡姆演唱家,大规模整理“木卡姆”,使之系统化和规范化,并改掉了原“木卡姆”歌词中难懂的阿拉伯语外来语词汇、古维吾尔语词汇和陈旧的宫廷诗词,同时还创作了“依西莱提安库孜”这一新木卡姆。从而整理出结构完整、体系严密、朗朗上口、易于理解的全新“木卡姆”。 19世纪,这套“木卡姆”被逐步精缩为十二部套曲,每部套曲约演奏两个小时。这被浓缩后的“木卡姆”,定名为“十二木卡姆”,但无文字纪录。

十二木卡姆

音乐特征

从音乐本体方面看,新疆维吾尔木卡姆音乐在调式、音律、节拍、节奏及乐器组合等方面,都呈现出与现存汉族传统音乐不同的特征。在十二木卡姆、吐鲁番木卡姆和刀郎木卡姆中,普遍存在以游移形态出现的四分中立音律;在贯穿木卡姆始终的曲调模式中,又蕴含着以do 、re 、mi、fa、sol、la、si等为结束音的多种调式类型,甚至音阶的同一音位也存在两个以上不同的音级。这些独特表现造就了木卡姆充满西域风情的迷人魅力和艺术价值,也使其成为完善中国音乐本体特征的重要一环。

木卡姆

维吾尔木卡姆的节拍、节奏组合亦颇具特色。据周吉等学者研究,常规节拍、复合节拍、混合节拍,以及每小节增加半拍或四分之一拍而形成的“增盈节拍”和复合节拍中“三拍二连音”、“三拍四连音”的节奏型及其变体,在维吾尔木卡姆中大量存在。它们的多样组合打破了常规节奏、节拍单一整齐的模式,形成灵活多变、充满激情与张力的律动,使木卡姆音乐丰富多彩、变化万千。

木卡姆

维吾尔木卡姆的伴奏乐器多样,有吹奏乐器乃依、巴拉曼、苏乃依,拉弦乐器萨塔尔、艾捷克,弹拨乐器弹布尔、都塔尔、热瓦普、卡龙,击弦乐器锵(扬琴),打击乐器达普、纳格拉、萨巴依等十余种。许多乐器残留着中原、南亚及阿拉伯音乐文化的烙印。它们编织出的奇妙音响,成为塑造维吾尔木卡姆艺术风格不可或缺的要素。