梅花大鼓,又称“梅花调”、“北板大鼓”,是北方鼓曲的代表曲种,也是北京、天津地区特有的地方性大鼓曲种之一。

历史沿革

梅花大鼓的创始人及名称来历说法不一,但可以肯定梅花大鼓为满清子弟所创,是文人在闲暇时娱乐的音乐曲种,因住在北京的北城,所以又称为“北板大鼓”。传到南城后,因唱腔迂缓动听,很多专业鼓曲艺人也进行学习,并对“梅花调”进行了一定的改革。将速度放慢,音域变宽,丰富唱腔并加强伴奏,使梅花调在当时逐渐成为了一种时兴的鼓曲曲种。后来又进一步改革,使唱腔有了“一字九转”之韵,唱腔悠扬婉转,咬字珠圆玉润,韵味悠长,形成了独特的唱腔特点,并改名“梅花大鼓”。

梅花大鼓

曲调特点

梅花大鼓的板式有慢板、二六板、上板三种,后来在新中国成立后,又创造了散板。基本唱腔有两种曲调构成,分别为:梅花调和野知了调。 前者为一板三眼的慢板形式。 后者是一板一眼的二六板(或二四板)以及由它衍变成的垛板、快板和散板形式。

梅花大鼓

二六板共分为甲、乙两种类型。甲型上、下句唱腔是四小节,也可叫二四板,上、下句可顶板起唱,也可闪板起唱,末字落于板,唱词隔句押韵,上仄下平,唱腔也成上抑下扬的旋律进行;乙型是在二四板的基础上加三字头,即成二六板。上、下句各有六小节,其落音与二四板相同。大多数唱段中常把甲、乙型两种结构唱腔混合起来使用,唱腔节奏和结构多变,避免了使用一种类型而造成的单调之感,两种结构通称为二六板。

表演形式

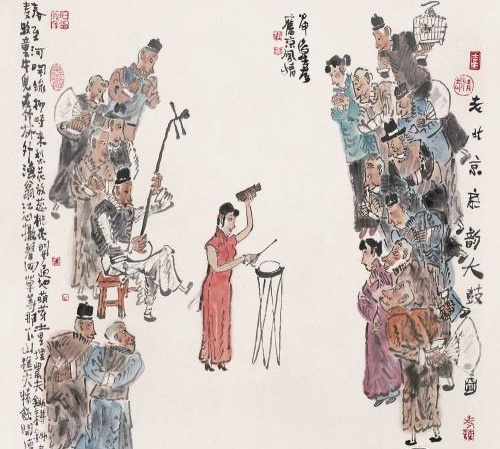

梅花大鼓表演要求一直是遵循着鼓曲表演的基本要求:演员打鼓唱书,面无表情,也无做工,只以韵调之高抑低徊表现故事中各个人物之喜怒哀乐,梅花调的唱段皆为短篇书目。其基本形式就是由一演员左手持板(木制),右手执鼓槌,随音乐节奏进行敲击,伴奏人员多在演员的左手方向。特殊演出形式除五音联弹、含灯大鼓外,还有双鼓合音等形式。

梅花大鼓

五音联弹大鼓,一般为五音联弹:演员击板司鼓,乐队四人相互协作,操五种乐器,从左起,第一人右手打琴,左手按第二人手中的三弦;第二人右手弹三弦 ,左手按第三人手中的四胡弦 ;第三人右手拉四胡 ,左手按第四人怀中琵琶;第四人右手弹琵琶,左手打第二架扬琴。

音乐结构

梅花调属于慢板唱腔,由于在唱段中所处的位置不同,可分为起腔句、平腔句和落腔句等不同样式。老梅花调平腔句慢板上、下句各五板(即五个强拍)。起腔句是由两个并列的上下句组成,中间有三小节过门隔开,上句起于末眼,落于板上,下句头眼起唱,落于板,旋律基本是一样的,它是梅花调中很有特点的唱腔。传统落腔句除了在每个唱段最后使用外,在各个段落的结束处也常使用。上、下句的句尾都有长拖腔和比较固定的旋律型,可造成强烈的终止感,段落中落腔句之后常接“下三番”。

梅花大鼓

艺术流派

梅花大鼓传唱较广的流派有金万昌的“金派”、卢成科的“卢派”(也称“花派”)和自凤岩的“新梅花调”三大派系。

“金派”梅花大鼓创始人为金万昌,他嗓音宽厚洪亮、行腔曲折婉转、吐字有力、韵味醇厚,世人称之“金派”。金派梅花大鼓代表曲目有《大观园》《黛玉悲秋》《旨日高升》等。

《大观园》

“卢派”也称“花派”梅花大鼓,创始人是卢成科,天津著名弦师,深知梅花大鼓三味,再次对梅花大鼓进行艺术改革,丰富了段落之间的过门音乐即“上、下三番”。在演出实践中根据花四宝嗓音高亮、音色纯美的特点,扬女声之所长,开辟了梅花大鼓的饿高腔音域,变金派的苍劲为华丽,形成了“悲、媚、脆”的演唱风格。发挥了女演员的特长,演唱多用高腔,唱腔多装饰,行腔拖腔中大量移封月切分节奏型,速度力度处理巧妙细微多变,唱腔多起伏、繁音成串,清新流畅、委婉动听,成为当今梅花大鼓的主要流派。代表曲目有《劝黛玉》《摔镜架》《鸿雁捎书》等。

《劝黛玉》

“新梅花调”,创始人是自凤岩,中国曲艺弦师、作曲家、著名的三弦和北派琵琶演奏家。他编曲的梅花调上、下三番过板音乐及与唱腔同中存异的伴奏旋律,配合金万吕击鼓的绝技,达到珠联璧合相映成辉的妙境。同时白风岩对梅花大鼓表演曲目推陈出新,引用北京小曲民歌的曲调并加以改革,使梅花大鼓焕然一新。代表曲目有《龙女听琴》《钗头凤》《拷红》等。

《钗头凤》

经典剧目

梅花大鼓传统曲目保留下来的共有三十三段,大都为清末梅花大鼓艺人王文瑞提供,经单弦艺人德寿山修改后交给金万昌演唱流传下来的。其中取材于《红楼梦》的有《黛玉思亲》《黛玉葬花》《黛玉悲秋》《宝玉探病》《劝黛玉》《黛玉归天》《晴雯补裘》《探晴雯》《别紫鹃》等。其他题材的曲目,有《鸿雁捎书》《摔镜架》《昭君出塞》《怯绣》《韩湘子上寿》等。中华人民共和国成立后新编的曲目有《拷红》《龙女听琴》《秋江》《玉玲珑》等。