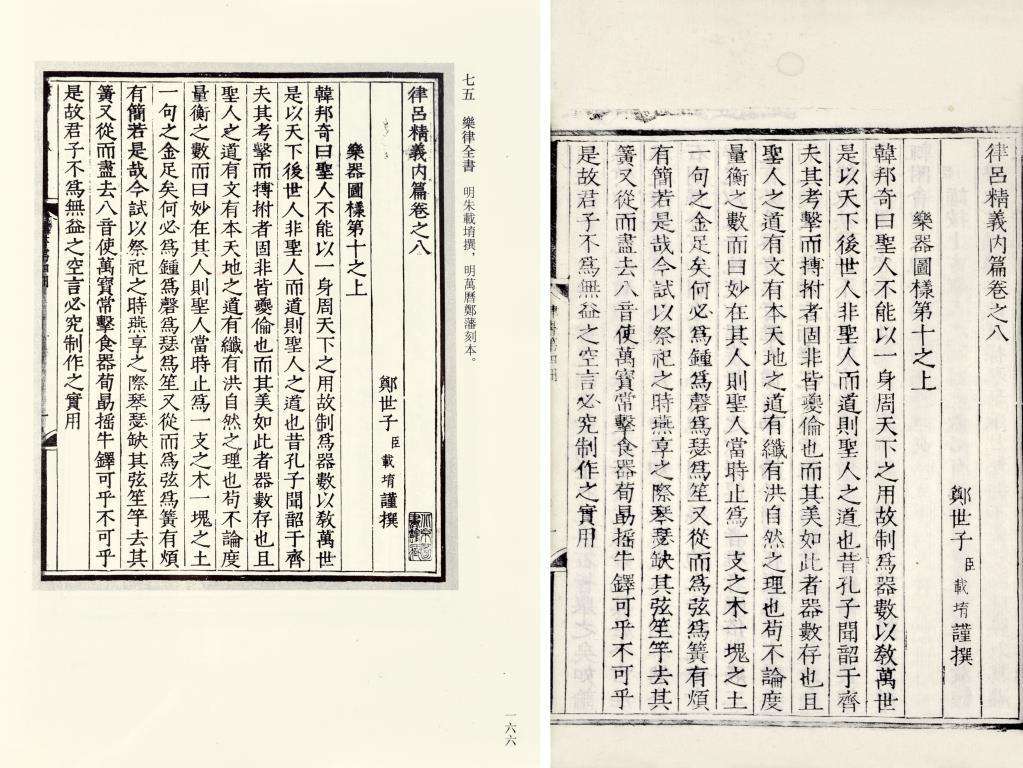

朱载堉发明了十二平均律的数理原理“新法密率”之外,他提出的“异径管律”理论,是对中国律学史的又一重大贡献。

异径管律是指律管声学的管口校正法,包括管口校正实验、和声实验、累黍实验、度量实验等。管,指律管,亦称“律琯”,是用竹管或金属管制成的定音器具。《六韬·五音》中提到“夫律管十二,其要有五音:宫、商、角、徵、羽”指的就是朱载堉提出的异径管律。

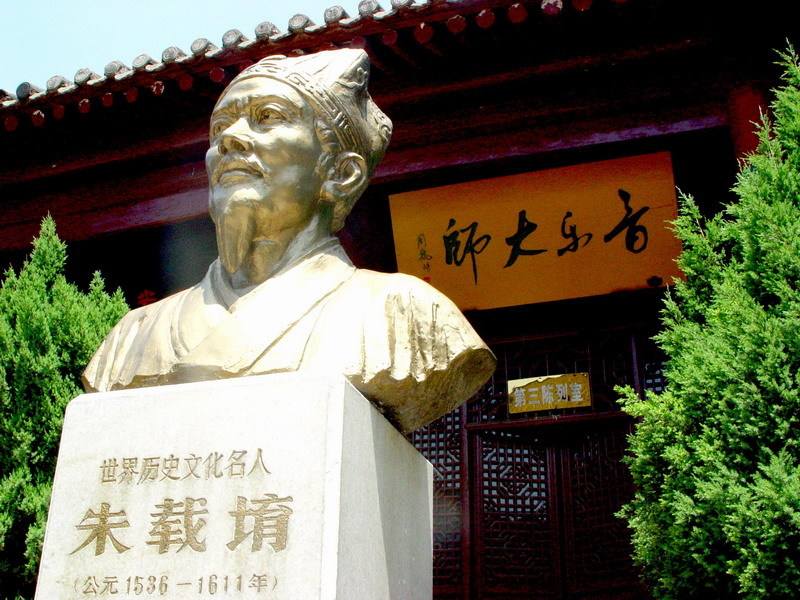

朱载堉

西晋时期,孟康第一个提出了律管声学的管口校正方案;到了宋代,阮逸、胡瑗成功制造出第一套实现管口校正的律管定音器;明朝中叶,朱载堉发明了十二平均律,他以珠算开方的办法,求得律制上的等比数列,第一次解决了十二律内自由旋宫转调的千古难题,实现了千余年来世界上无数律学家梦寐以求的理想,成功地登上律学理论与实践的顶峰。世界著名科学史家李约瑟也认为此项成果“可以被公正地看作是中国两千年来声学实验与研究的最高成就”。

胡瑗

朱载堉用横跨81档的特大算盘,进行开平方、开立方的计算,提出了“异径管说”,并以此为据,设计并制造出弦准和律管。朱载堉的“十二平均律”使这十二个键的每相邻两键音律的增幅或减幅相等。对这个音乐领域遗留了一千多年的学术难题,朱载堉经过几十年的潜心研究,终于以他的十二平均律之说解决了。或许音乐上的这种专业词汇让人费解,那么让量化一下:世界上已知的十有八九的乐器定音,都是在十二平均律的基础上完成的,它被西方普遍认为是“标准调音”、“标准的西方音律”。

十二平均律

在中国历史上,“管律”这一概念,在绝大多数情况下具有某种约定的内涵,即律管的长度必先纳入三分损益律律数的规范。在这种情况下,要使各律管的音高符合三分损益律制度,由于“管弦律差”的关系而成为不可能,必须作“管口校正”。

通常作管口校正的方法有二:一是修改管长,二是改变管径。在传统管律先以三分损益律律数为管长规范的条件下,改变管径则是唯一可行的管口校正法。即随着管长的递减,同时缩小管径以达到使律管音高合律的目的。这就是管律必须是“异径”的最主要理由。

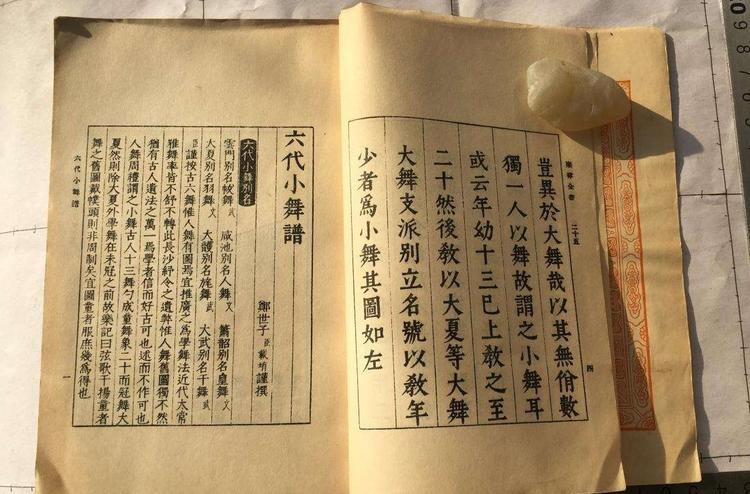

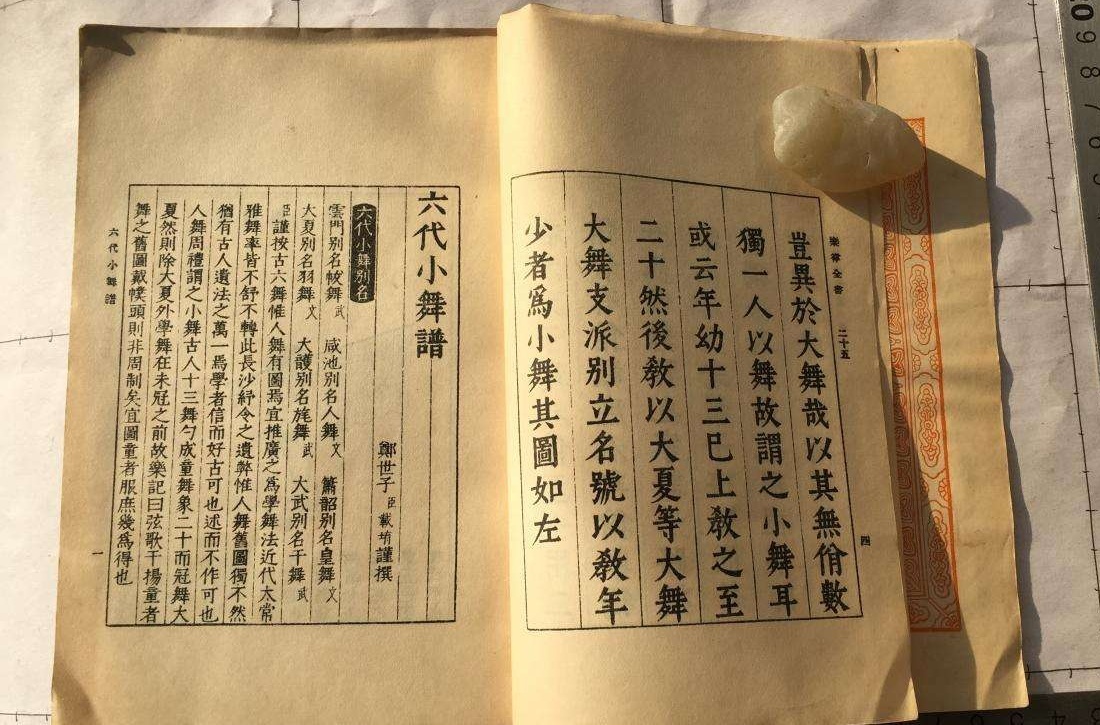

朱载堉著作

作为中国乐律史上“宝塔结顶"式的人物,单从管律研究的角度考察,朱载堉亦不负这种称誉。他与荀勖二人,是迄所知的对管律的弊病作了认真探索、并提出行之有效的补救办法的学者,是对管口校正问题作过具体研究的专家。从某种意义上来说,朱氏成就的理论高度,当在荀勖之上。

他全面地总结了中国历史上的各种管律理论,并从根本上批判了“同径”说的荒谬,充分肯定了异径管律的合理性和科学性。以科学的态度、踏实的作风,仔细研究了管律发音的规律和特点,“或至终夜不寝,以思其故”,终于发明了他的异径管律理论。

荀勖

朱载堉还突破了传统三分损益律的束缚,将所创十二平均律理论应用于管律。他以谙为律管长度之公比,以2为律管管径之公比,从而使其发音符合(或基本符合)十二平均律。这是中国管律理论的历史性的飞跃,是前无古人的伟大创造。