燕乐,又称宴乐,是隋唐至宋代的宫廷中饮宴时,提供娱乐欣赏的,艺术性很强的歌舞音乐。

隋唐宫廷燕乐集中地反映了这一时期音乐文化的最高成就,它来源于汉族传统音乐的不断积累和汉魏以来传入的外来音乐,实质上是我国封建社会音乐文化的精华在长期积淀的基础上以及一定的政治、经济社会条件催化下得必然产物。

燕乐乐工

《乐府杂录》里“商角同用,宫逐羽音”是乐工背诵吹弹燕乐的口诀。段安节是位善音律之士,其《乐府杂录》所记唐末的燕乐典故甚多,亦颇有价值。他于此书的序里指出:“爰自国朝,初修郊礼,刊定乐悬。约三代之歌钟,均九成之律度,莫不韶音尽美,雅奏克谐。上可以吁天降神,下可以移风变俗也。以至桑间旧乐,濮上新声,金丝慎选于精能,本领皆传于古老。乐府歌章,咸皆丧坠。安节以幼少即好音律,故得粗晓宫商。亦以闻见数多,稍能记忆。尝见《教坊记》,亦未周详。以耳目所接,编成《乐府杂录》一卷。自念浅拙,且直书,以俟博闻者之补兹漏焉。”

燕乐

尤其,他记录了当日的燕乐的乐工对于如何吹弹燕乐七均四调的记诵方式下来,包括了其中著名的所谓“别乐识五音轮二十八调图”及“商角同用,宫逐羽音”都是当日乐工于吹弹燕乐二十八调曲的背诵口诀。由其所录当日乐工的背诵口诀,可以看出乐工对于当日繁复的燕乐各宫调,如何立刻把吹弹的指法置对位置,以吹弹出正确的宫调而不会出错。吾人试看此“商角同用,宫逐羽音”此句口诀,对于乐工记诵的助力。在燕乐二十八调里,宫调及商调的曲子相当的多,是为骨干。“商角同用”就是让乐工记得凡是吹弹角调时,记得其主音的指位是和商调主音是相同的。

乐伎的来源

隋炀帝时把大型的宫廷乐队按照所奏乐曲的来源,分为“九部乐”。唐初改为“十部乐”,包括:燕乐、清商伎、西凉伎、天竺伎、高丽伎、龟兹伎、安国伎、疏勒伎、康国伎、高昌伎。清乐或清商伎,保存了汉魏以来的传统旧乐。其他以外国或外族名称立名的乐部,隋有七部,唐有八部。自汉魏以来,大量吸收和消化外来音乐,是这个时期音乐艺术高度发展的条件之一。

乐伎

唐初,继承隋《九部乐》,乐制舞制依旧。贞观十一年废《礼毕》。贞观十四年(640)将唐代创作歌颂唐朝兴盛的《燕乐》列为第1部。贞观十六年唐太宗宴百寮,加奏《高昌伎》,始成十部乐。宫廷设置这些乐部的目的,是为了显示国力的强盛。乐部安排,除《燕乐》、《清商》两部外,其余八部都是外传入的乐舞。但是代表中原传统乐舞的《清商》部,内容十分丰富。武则天时尚存60多曲。另8部,总共22曲。这些外来乐舞,大多在南北朝时代已经传入中原。具有鲜明的民族风格和地方色彩。以地名、国名为乐部名称,绝大部分曲名是音译。

唐玄宗时将十部乐改为“坐部伎”和“立部伎”两部。坐部伎在室内坐奏,人数较少,乐器声音较清细,乐师需要有较高的技艺。立部伎在室外立奏,人数较多,乐器声音较大,常是很喧闹的合奏,有时还加入百戏(杂技)等,因此技艺上要求较坐部为低。坐部中不合格的降入立部。立部不合格者降到雅乐队去,此时雅乐之衰落可以想见。

燕乐

伎乐舞蹈由专职的乐工舞伎表演,由于所表演的主要是供人观赏的娱乐性舞蹈,因此尽管在乐舞文化发展历程中起着难以低估的作用,代表了我国古代舞蹈所达到的艺术水平高度,而且事实上在很长一段历史时期内居于我国乐舞的主流地位,但它一直受到社会的歧视、贱视,表演这类舞蹈的伎工被鄙视为杂户、贱民,而处于被奴役、受压迫的地位。

创造和贡献

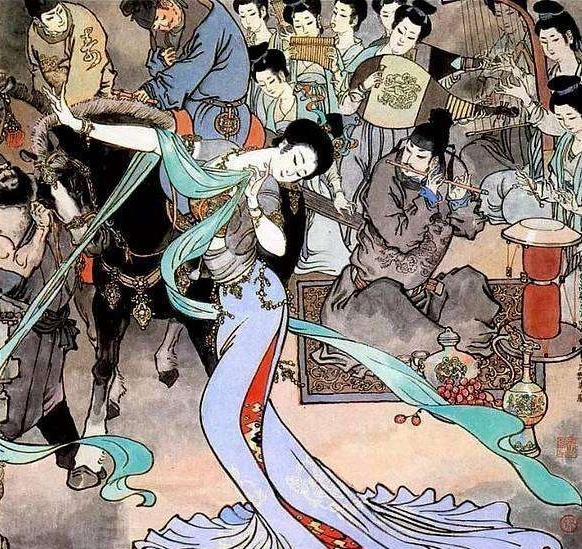

唐朝的燕乐中,最突出最辉煌的是大曲,这是在乐府音乐和外来音乐的基础上,经过乐师们的创造而发展起来的,综合了歌唱、器乐和舞蹈的大规模的音乐,它完成于唐代的极盛时期,集中地代表了燕乐的全部艺术成就。大曲中有一部分称为“法曲”,是大曲中精致绚丽的部分。唐玄宗创作的《霓裳羽衣》就是最有名的一首法曲。唐代所用乐器有 300余种。燕乐中占主要地位的乐器是笙、笛、琵琶、箜篌、筚篥、羯鼓、方响等,乐器制造业很兴盛,长安有制造及修理乐器手工工场的集中地带。

《霓裳羽衣》

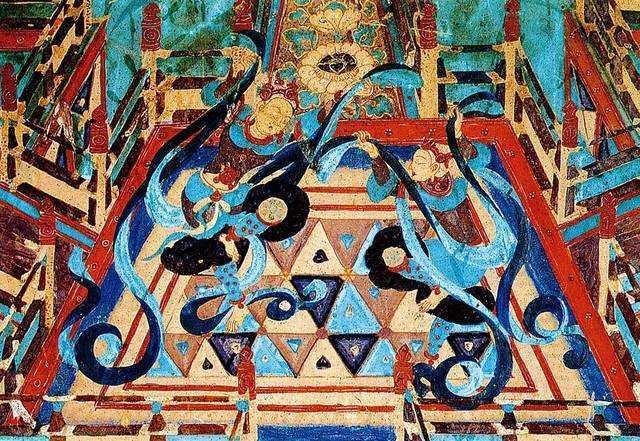

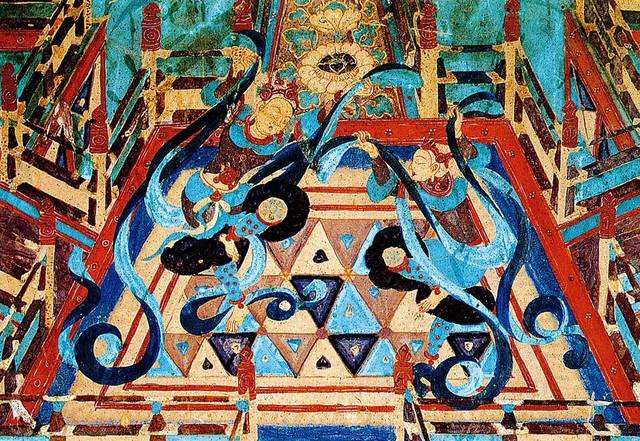

从史籍和敦煌的大量唐代乐舞壁画中,可以看到燕乐使用乐器的情况。教坊和别教院荟集了许多著名的歌唱家和演奏家。唐南卓《羯鼓录》一书,记载了羯鼓的演奏技术、演奏家和鼓曲。教坊的乐工不仅在宫廷中演奏,有时到贵族家中献艺,年老乐工则在宫外以传习歌舞为业,使燕乐得以广泛传播。