受时代思潮影响,19世纪北欧地区民族意识冲破“冻土”,两位最突出的北欧“民族乐派”作曲家,以他们个性鲜明、色彩斑斓、真挚强烈的音乐,向世人传递了自身的民族情感和时代感悟。

由于纬度偏高,北欧的冬季总要持续六个多月,既要面对寒冷,还要忍受短至6个小时左右的白昼。不过,北欧的音乐文化却并非一片死气沉沉的“冻土”。进入19世纪,在民族民主运动思潮的“东风”下,地区民族意识像被唤醒的种子一般破土而出,至下半叶涌现了两位最突出的北欧“民族乐派”作曲家——挪威的格里格、芬兰的西贝柳斯。

先来看看挪威“民族乐派”——

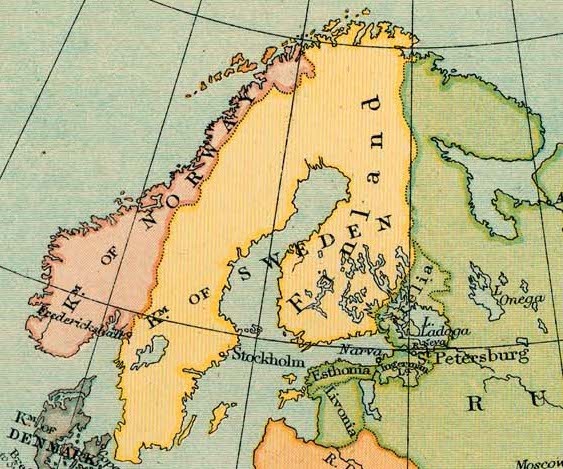

挪威在历史上一直受两个邻居的欺负:好不容易熬过了被丹麦统治的“四百年之夜”(14世纪末到19世纪初),又被瑞典统治了近百年(1814~1904)。

18世纪末北欧地图

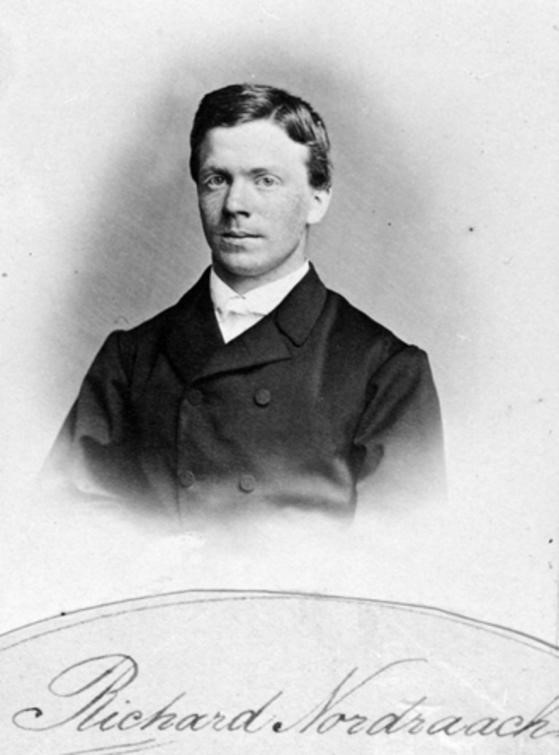

19世纪,受民族意识的激发,挪威知识界提出了“复兴民族文化”的目标。文学领域出现了易卜生(1828~1906)、比昂松(1832~1910)两位剧作家。音乐领域出现了民间音乐收集人林涅曼(1812~1887)、诺尔德拉克(1842~1866),不过他们的影响力主要在挪威本土。

诺尔德拉克(1842~1866)

瑞典国歌《是的,我们爱我们的国家》就出自他的笔下

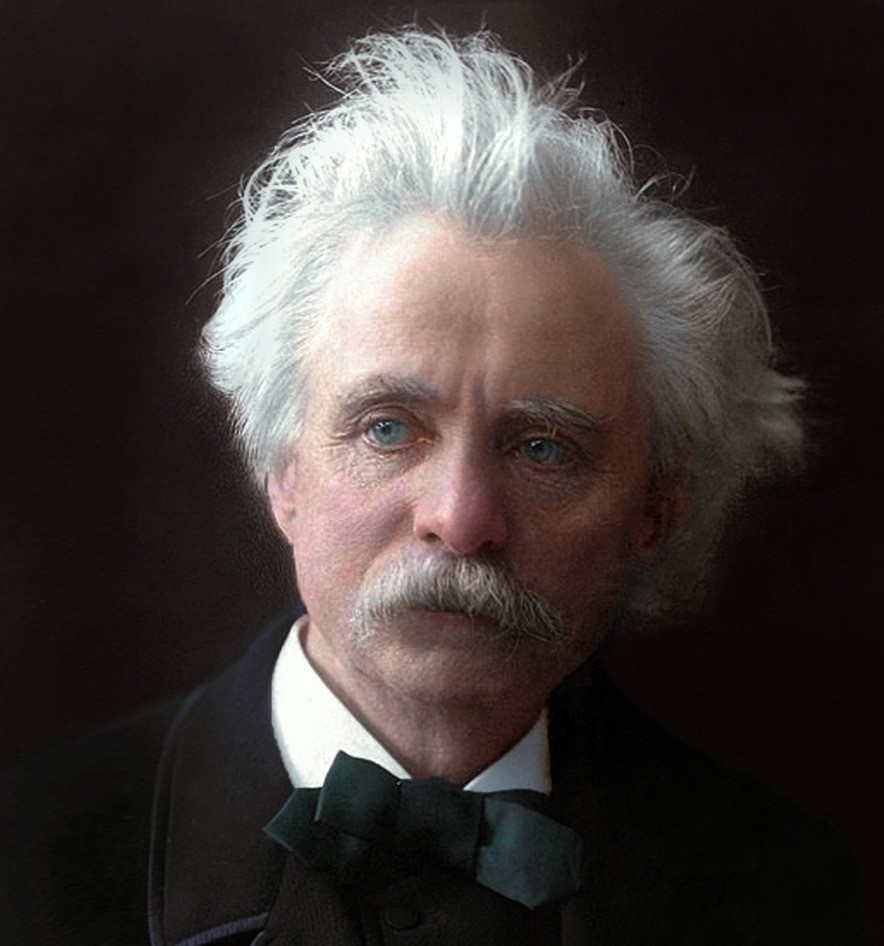

挪威“民族乐派”的代言人格里格(1843~1907)从小随母亲学习钢琴。15岁时,小提琴家奥尔·布尔(1810~1880)发现了这位少年的特殊天资,便推荐他进入德国莱比锡音乐学院。毕业时,格里格已经掌握了专业水平的音乐创作技巧,对古典、浪漫主义音乐也了然于胸。

爱德华·格里格(1843~1907)

发丝银亮、碧眼清澈,看似年过半百,依然自带仙气

和平步青云的求学之路相比,格里格的“民族乐派”之路就略显曲折了。他曾经向丹麦作曲家尼尔斯·加徳(1817~1890)求教,但无法接受老师主张的“斯堪的纳维亚乐派”。

尼尔斯·加徳(1817~1890)

可能在当时的一些丹麦人眼里,挪威与丹麦之间是“不分你我”的吧

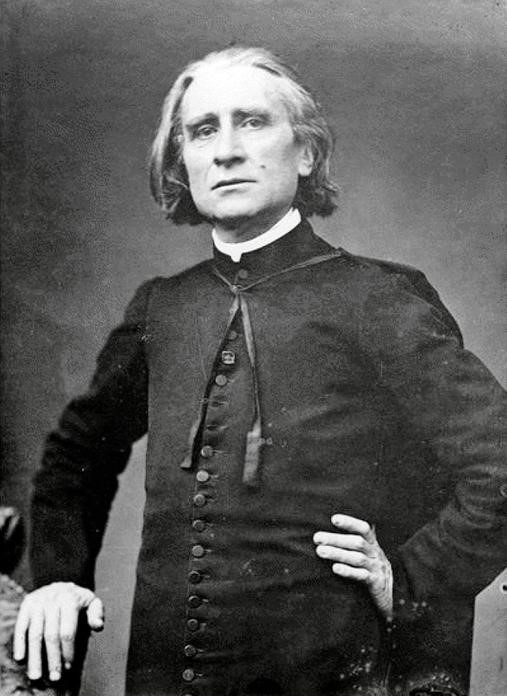

1864年,格里格认识了民间音乐收集人诺尔德拉克,开始真正近距离接触、大量吸收挪威民间音乐。1870年,他在罗马见到了时代巨星李斯特,李斯特对他的《A小调钢琴协奏曲》啧啧称赞。通过李斯特推荐,格里格获得了挪威政府的终身资助,从此基本远离生计烦恼,只要全力投入创作就好。(不得不说,李斯特是格里格艺术生涯的大&真·贵人。)

弗朗兹·李斯特(1811~1886)

李斯特和格里格的友谊也是西方音乐史上的一段佳话

格里格曾为易卜生的话剧《比尔·金特》写过配乐,后来经他本人整理为两部组曲。第一组曲里的《在妖山的宫殿中》经常在当代影视作品中出现,引用率极高!比如电影《憨豆特工2》《社交网络》、美剧《广告狂人》、俄剧《实习医生》……(留言区补充接龙,走起不?)

接下来看看芬兰的“民族乐派”——

和楼上的挪威一样,芬兰历史上也是被邻居国家欺负得够惨。它先是被瑞典占领了6个世纪,又在19世纪被当作战败赔偿割让给俄罗斯。民族民主意识和民族主义音乐运动的影响下,芬兰知识界从18世纪末就开始收集、整理民间歌谣和神话传说。19世纪初,伦罗特(1802~1884)汇编了一部民族史诗,鼓舞了芬兰人的民族文化认同感,世人称他为“芬兰的荷马”。

伦罗特(1802~1884)

芬兰语言学家、民俗学家

芬兰“民族乐派”代言人西贝柳斯(1865~1957)从小学钢琴和小提琴,10岁就展现了作曲天赋。他的从乐经历和隔壁国家的柴科夫斯基有些相似:也是被家庭安排念法律专业同时自己坚持学习音乐的“固执小子”,也是后来果断改行专事作曲的“时代明星”。

耶安·西贝柳斯(1865~1957)

天生喜欢僻静,这一性格似乎已经写在年轻的脸上了

西贝柳斯的专业作曲家生涯开始得比较晚。他曾经打算向里姆斯基-科萨科夫、勃拉姆斯求学,但不是没成功,就是被拒绝。1891年,从柏林、维也纳深造回国后,他得到了赫尔辛基音乐学院教师的工作,有了稳定的生活来源,才开始真正的音乐创作。

和求学路并行的,是他在芬兰社会频繁爆发的抗议活动中,日益增长的民族意识和民族情感。因此,他的音乐往往饱含着富于时代感、力量感的生活体验和民族情感,比如1899年创作的音诗《芬兰颂》。这部作品为了躲过沙俄政府的查禁,在首演时曾以“即兴曲”命名。

1897年他获得了国家级的奖金资助(皇家议会年金),似乎即将开启无忧无虑的创作人生。但由于嗜烟酒如命,西贝柳斯经常陷入捉襟见肘的境地,甚至在1908年还做了喉癌手术。(敲黑板:要爱惜身体!远离烟酒!)

西贝柳斯的作品多是大部头的交响乐,仅交响曲就有七部,还有组曲、协奏曲等等。他是芬兰的民族象征,赫尔辛基音乐学院、音乐博物馆等都以他的名字命名,他的头像还曾出现在芬兰钱币上。

1986年的100芬兰马克,上面印着作曲家西贝柳斯

从时间线来看,西贝柳斯的许多作品已经迈入了20世纪。但就风格来说,他依然属于19世纪。尽管,在充满多元和变化的20世纪里,西贝柳斯被视为“特立独行”的传统人士,但真正打动人心的音乐,又有谁会在乎是否“过时”呢?

撰稿:闹闹的胡须