前因:拉比奥条约;后果:奥利瓦条约。

文/ZNN

前因

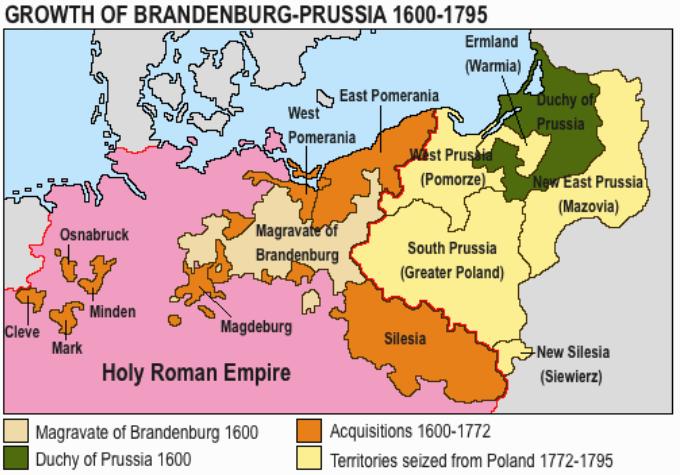

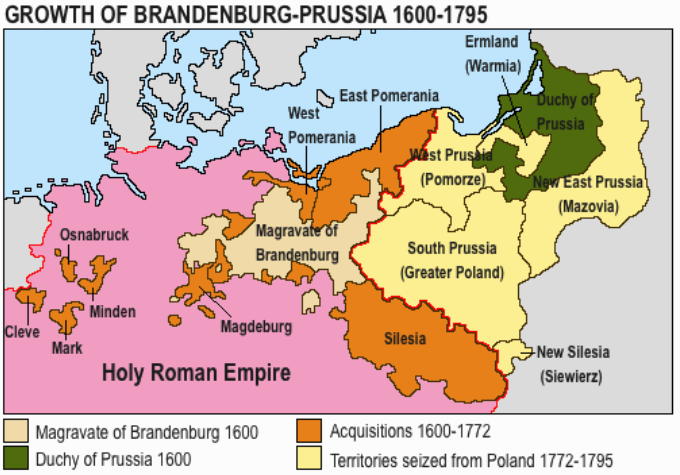

北方战争期间勃兰登堡家族与瑞典国王卡尔十世签订的瓜分波兰的条约,瑞典以承认勃兰登堡家族在普鲁士公国的主权为代价与勃兰登堡合作,双方结盟共同出兵。

1656年6月29日,勃兰登堡的弗里德里希与瑞典签订马林堡条约,弗里德里希派出4,000勃兰登堡军队协助瑞典国王卡尔十世·古斯塔夫作战。

事实上此时波兰与瑞典的战事已接近尾声。北方的瑞典军队正节节败退,波兰的旗帜也重新竖起,一切似乎都在向着良好的境况发展,但对刚刚看见胜利曙光的杨二世来说,勃兰登堡的叛乱却仍是如鲠在喉,难以解决。

他当然不想轻易放过这个北方战争的叛徒。作为瓦萨王室的第三任国王,杨二世一直对弗里德里希恩宠有加。这位勃兰登堡的年轻公爵正是在杨二世的父亲手上获赐王爵之位的。但在波兰沦陷之初他就迅速改换门庭,而此时在杨二世卷土重来之际还主动派出4000军队敌对,导致了波兰在战争中的举步维艰。

勃兰登堡所处位置关键

但杨二世也明白,这场战争他早已无以为继。这位心力交瘁的中年国王身边只剩下了争权夺利的贵族敌人。他本有神圣罗马帝国作为盟友。然而在1657年4月,哈布斯堡家族的神罗皇帝费迪南三世去世,哈布斯堡家族为了获取勃兰登堡的支持,向杨二世提出撤军,来胁迫杨二世同意弗里德里希对普鲁士的统治。弗里德里希则顺水推舟,表示同意支持哈布斯堡家族。

内外交困的窘境使杨二世不得不退让妥协。他开始怀疑继续作战的可行性,毕竟在不久之前的华沙决战中,他就和这些贵族因决战前的军饷问题发生冲突。瑞典的军队随时卷土重来,神圣罗马的军队也心怀异心。如果不接受神圣罗马帝国的要求,波兰定会失去这个盟友,并且还得面对瑞典、勃兰登堡的联合进攻。战局势必会被逆转。

扬·卡齐米日的族谱

这里需要简单提一句的是,尽管普鲁士公国在战争之初已经被瑞典和勃兰登堡私下授受,而且弗里德里希早已事实占领了普鲁士的领地,但作为宗主国的波兰王室从未考虑放弃宗主权。毕竟哪怕是在混乱的16世纪中叶里,波兰国王奥古斯都二世也不过是让渡了土地的管理权,这位老国王甚至规定在勃兰登堡家族绝嗣之后土地将重新回收的规定。

最终,杨不得不低头妥协。以8000名士兵的援助为筹码,在1567年11月6日的布隆伯格,波兰方面承认以弗里德里希为代表的勃兰登堡霍亨索伦家族在普鲁士大公国的绝对主权。勃兰登堡-普鲁士与波兰永远的同盟随之建立,并在接下来的战斗中顺利收复众多波兰城市。1660年5月3日,在新任神罗皇帝利奥波德一世的调停下,波瑞两方签署奥利瓦和平条约。

可以说,杨二世,弗里德里希在《布隆伯格条约》各取所需,达成了对普鲁士问题的交易。但一切并未就此终止,普鲁士人并未选择坐着等死。当波兰国王放弃普鲁士的消息传回了华沙,原普鲁士地区的贵族纷纷从富丽堂皇的华沙议会中离去。带着亡国之耻,他们或是奔走,或是起义,在普鲁士地区柯里斯堡市长罗斯的带领下,这些身着长袍的绅士自愿组成了普鲁士城市联盟。他们一次次的组织起义,一次次的向华沙的杨二世国王请愿求援:他们宁愿舍弃生命与财产,只求再次成为波兰的子民。

但杨二世已经放弃了他们,或许带着不舍,或许带着愧疚,但瑞典的威胁实在是太过强大,为了神圣罗马的援助,波兰的上层对普鲁士的朋友置若罔闻。公元1662年10月,孤立无援的普鲁士联盟被勃兰登堡军队重重包围。罗斯,这位叛乱的领导人,被费里德里希抓获。他在暗无天日的监狱里呆了整整十四年,直至死亡也未曾背弃复国的理想。

公元前1672年,叛乱军的另一位领袖克里斯蒂安·路德维格·冯·卡尔克斯坦在华沙秘密被捕。华沙国王的敕令被勃兰登堡方面无视,这位生于华沙,长于战争的普鲁士军官最终死在了普鲁士的绞刑架上,但他的三个孩子继续着普鲁士公国的反抗行动,直到18世纪普鲁士才最终被勃兰登堡家族消化,瓦解,成为未来德意志国家的重要基础。

但波兰并未迎来理想的和平,当瑞典的入侵被暂时中断,新的敌人,从东面和北方蠢蠢欲动,一时的退让给未来留下了更大的祸患。

后果

1660年由神圣罗马帝国主持的和平条约,条约结束了波兰与瑞典的事实对立,重新划分了东欧的各国势力。

结论:波兰为了结束瑞典的入侵,最终牺牲了普鲁士的藩属权,勃兰登堡则借着北方战争的机会越发强大,最终成为东欧的霸主。