当时间走到1960年代,如果你是个保守的人,一定会感到不习惯,因为它充满了各种不确定与动荡的因素,所有曾经被视为标准的传统文化形态、价值观念。

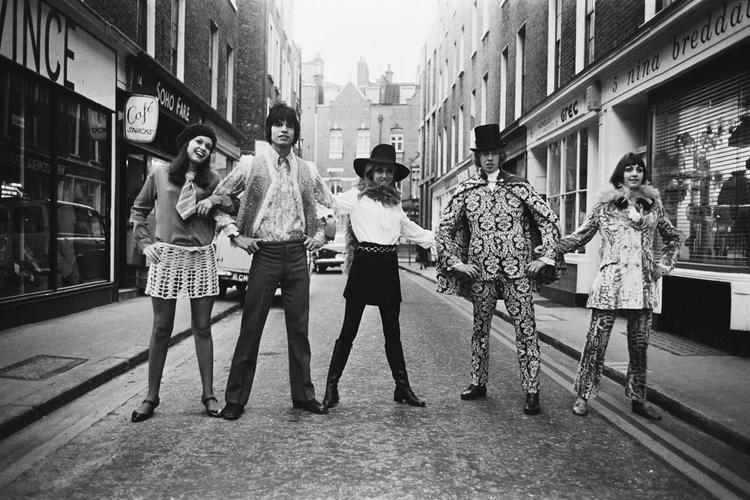

美国反对越南战争相关游行

“反文化”贯穿整个十年,无论是在欧洲还是美国,1960年代无疑是最活跃、最动荡、最多事、最混乱的年代。在越南战争、冷战和领导人刺杀事件背后,是大众对于稳定“新鲜势力”的渴望。

The Beatles(披头士乐队)演出经典造型:九分裤和切尔西靴子搭配经典西服

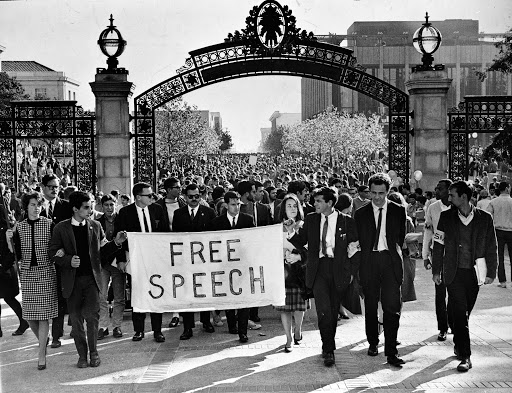

整个社会都选择了抛弃原有的价值观,借机寻得新的突破,这不仅体现在政治和科技上,对于文化的冲击影响更是无比深远。新的思想、新的艺术、新的文化都在那个年代爆发,波普艺术取代装饰艺术成了那个年代的主流;The Beatles和Rolling Stones席卷全世界;“反传统”的嬉皮士充斥在大街小巷;新浪潮电影成为主旋律。

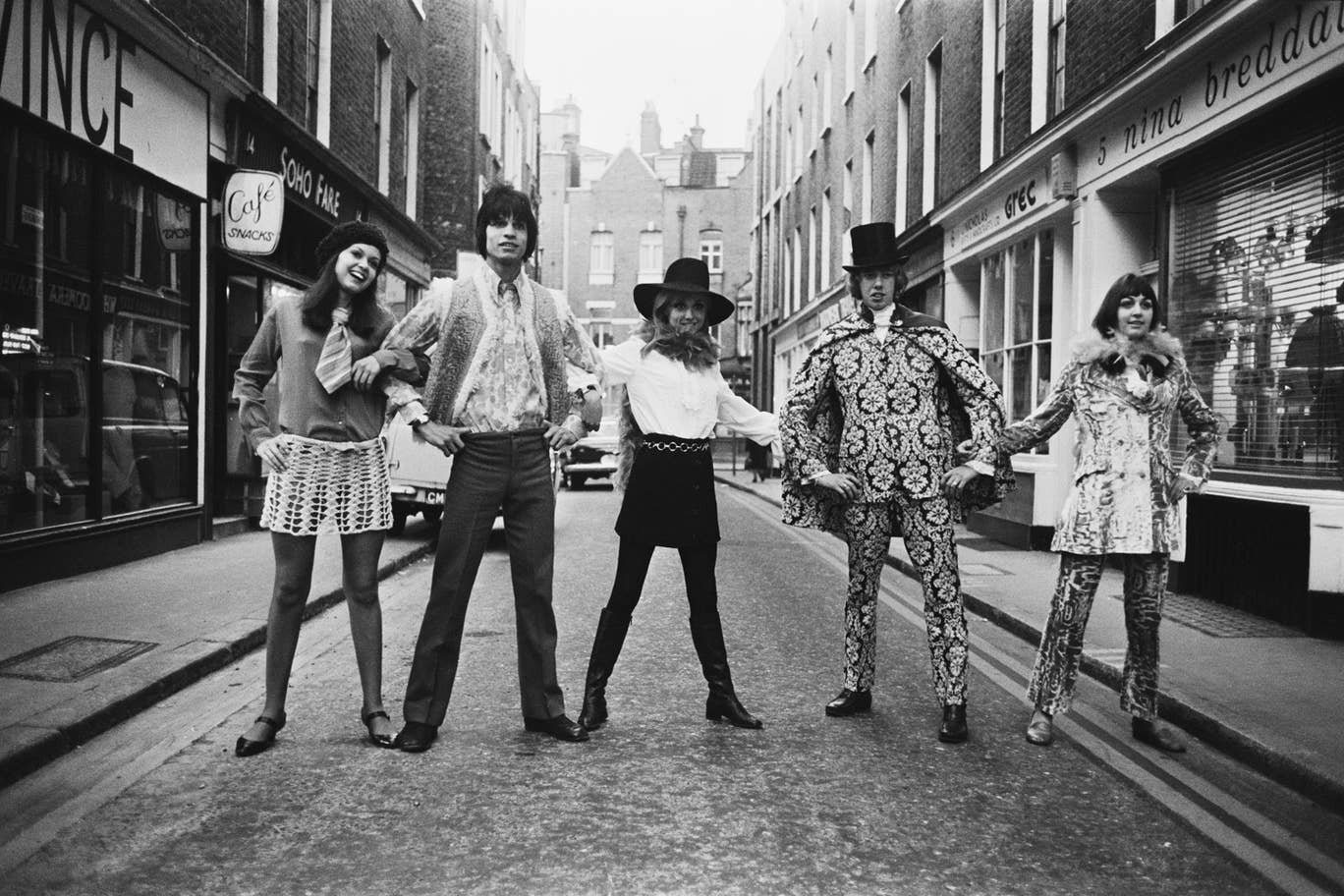

Rolling Stones(滚石乐队)

“被记录、被模仿、被嘲笑,1960年代无疑是20世纪中最被人曲解和说不清的十年,剖析与谴责并行”,明星时尚摄影师David Bailey在描绘1960年代的摄影画册《再见与阿门》的序言中写下如此评价。在这种情况下,时尚圈信奉的传统优雅与奢华自然也被这场年轻的风潮所打破,时装持续百年的传统秩序或者说上流社会所崇尚的浮华都因这场不期而遇的革命而破灭。

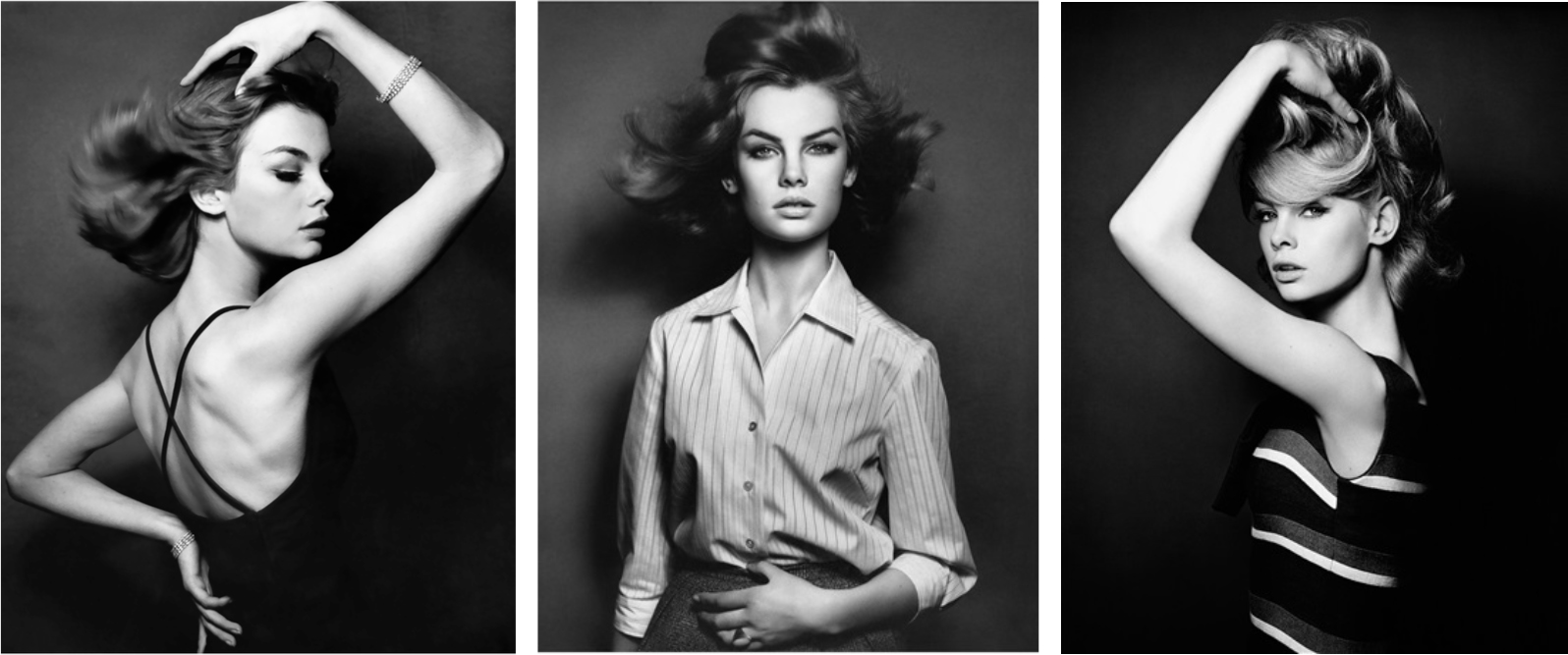

潮流引领者Twiggy

摇滚乐、嬉皮士等青年亚文化现象形成一股强大的潮流,冲击着西方的主流文化,也掀开了西方服装史新的一页。时装设计师Mary Quant拉开了“迷你裙”的大幕,让性感带上了清纯的印记;Jean Shrimpton和Twiggy成了所有时尚摄影师镜头底下的女神;Vidal Sassoon让人们对发型有了全新的期待……在那个年代,年轻比任何事情都重要。

模特:Jean Shrimpton 创作者:Ray Warhurst

1960年代的世界,哪里最适合拍一部讲时尚的电影?

电影《放大》(Blow-Up)截图

Michelangelo Antonioni的答案是:伦敦。他执导的《放大》就以伦敦为舞台,再造了一个亦真亦幻的世界。作为当年Antonioni的转型之作,这部电影还“暴露”了导演的野心,时尚以外社会的虚无质感,可不是随便哪个城市都有的面孔,但是伦敦的气质恰到好处——红男绿女游走其中,仿若一直上演的T台走秀。1960年代伦敦时尚生活的许多侧面,充斥着当时的反文化因素:性、毒品、摇滚乐等等;到处游荡的学生,疯狂激烈的摇滚乐,为了出名而不惜代价的模特儿,沉迷于毒品的出版商……

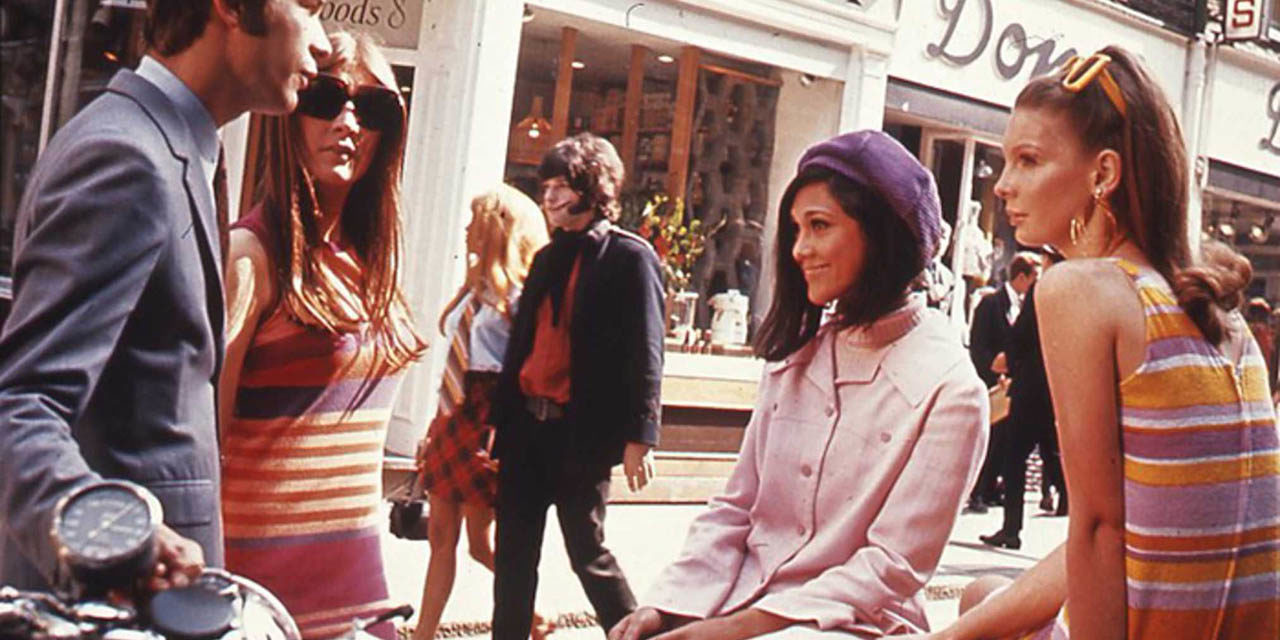

1960年代 流行超短裙的伦敦

1960年代,变化发生在英国的一切领域:社会、政治和文化。英国摆脱一切的束缚与教条,再次焕发青春。而多姿多彩的伦敦被誉为世界文化中枢,是一座远胜过巴黎和纽约、属于年轻人的时尚之都。

《VOGUE》这样形容伦敦:“相当于一个创造一切又放弃一切的圣地,它主宰着世界新潮流!”“伦敦已经进入了高速发展期,正在大摇大摆地向我们走来,好一番繁荣景象。”《TIME》杂志则如此向美国读者描述,潜台词便是:美国有危险了。

英国的时尚就像它的摇滚乐一样,成为了这个国家最引人注目的出口品,它打破了一切关于场合与性别的规定与约束;它借鉴历史、研究未来,穿越整个地球去探索不同的穿着方式。

前美国第一夫人Jackie Kennedy身穿高级定制访问印度

1960年以前,整个时装界都在巴黎高级定制的垄断体系下生长,作为世界时尚聚焦地,巴黎一直将其时装业的发展目标瞄准于上层社会、名流贵妇,有钱人才是它所推崇的。然而,随着年轻市场的急速扩张,属于过去的高傲是显得那么地不切实际,这就为伦敦提供了绝佳的机会,伦敦成为了人们口中的“Swinging London”。

时尚摄影师David Bailey作品

说60年代是属于伦敦的年代也不足为过,在时装史上的首位明星摄影师David Bailey的镜头下,伦敦时尚的崛起,不容置疑。那个年代的“摩登族”,文艺型男们最流行穿着剪裁贴身的意大利西装,驾着Vespa摩托车;前卫的女人们则一律穿着迷你裙,脚踩细高跟鞋,展现出不畏主流态度所左右的豪放与精彩。

1966年伦敦街头潮流尖端女性们的穿着

不过最难得的是,David Bailey用自己的摄影提出了一种对时尚的独特看法:那就是大牌明星的打扮已经被过度渲染,变得毫无意义与价值;真正的时尚不是模仿他人,而是应该想办法凸显个性。

1967年伦敦Carnaby Street街拍

就像属于60年代的声音一般——倡导爱与和平的嬉皮士与摇摆伦敦唱响二重奏。