川剧俗称川戏,主要流行于中国西南地区川渝云贵四省市的汉族地区,是融汇高腔、昆曲、胡琴(即皮黄)、弹戏(即梆子)和四川民间灯戏五种声腔艺术而成的传统剧种。

川剧

川剧是汉族戏曲剧种之一,流行于四川东中部、重庆及贵州、云南部分地区。川剧脸谱,是川剧表演艺术中重要的组成部分,是历代川剧艺人共同创造并传承下来的艺术瑰宝。川剧由昆腔、高腔、胡琴、弹戏、灯调五种声腔组成。川剧分小生,须生,旦,花脸,丑角五个行当,各行当均有自成体系的功法程序,尤以“三小”,即小丑,小生,小旦的表演最具特色,在戏剧表现手法、表演技法方面多有卓越创造,能充分体现中国戏曲虚实相生、遗形写意的美学特色。 2006年5月20日,川剧经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

川剧的名称,始见于清末民初,当时叫川戏,后来统称川剧。这虽然只有八十多年,早在明代即有戏班在省内各地演出。川剧史家、艺术家们谈到川剧的源流沿革,还有追溯到晚唐“杂剧”、南宋“川杂剧”的,甚至有川剧高腔尚早于江西“弋阳腔”、清代蜀伶魏长生所唱秦腔系四川之“秦腔”种种不同的说法。足见川剧的历史,还是一个没有完全定论而尚待继续研究探讨的学术问题。

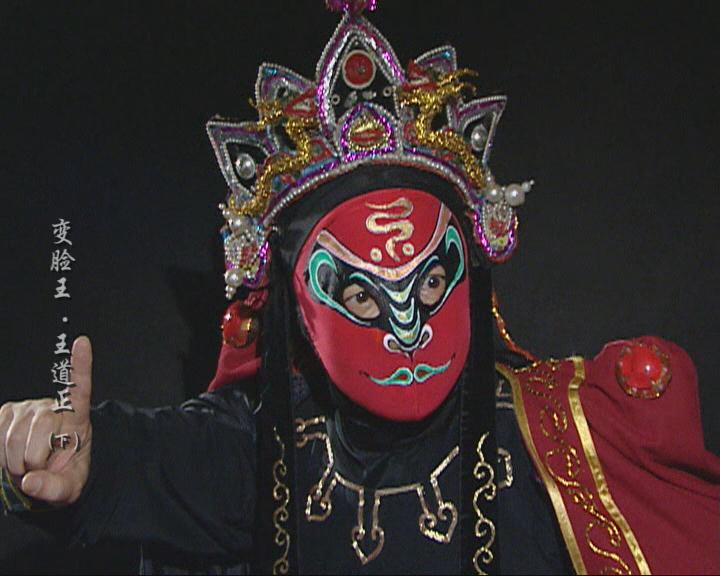

川剧变脸

川剧中最有名的技巧为变脸,它有拭、揉、抹、吹、画、戴、憋、扯这几种方法。在四川号称川剧变脸之王的是王道正先生。

演出中,随着剧情的转折,人物内心世界的变化,脸谱也需相应发生变化。如何在一出戏里让脸谱发生变化,川剧艺人创造发明了变脸、扯脸和擦暴眼的特技。这些特技都是在舞台演出现场,在不能被观众察觉的前提下使用的,以达到人物脸谱瞬间变化的强烈演出效果。

变脸以吹粉的方式最常用。扯脸是把脸谱绘制在薄绸上,演出中迅速巧妙地将事前贴在脸上的薄绸一层一层地揭去。擦暴眼是让脸谱局部发生变化的方法,演出中演员将事前涂抹在手指上的黑色松烟迅速将眼睛周围涂黑。

中国变脸王:王道正

高腔

高腔是中国戏曲四大声腔之一。高腔原称为“弋阳腔”或“弋腔”,因为它起源于江西弋阳。他是明代弋阳腔与后来的青阳腔流变派生形成的诸声腔剧种。在几百年的流变过程中,弋阳腔各分支发生了很大的变化,它们与各地民间音乐有不同程度的结合,由此形成各地高腔不同的音乐风格。其特点是表演质朴、曲词通俗、唱腔高亢激越、一人唱而众人和,只用金鼓击节,没有管弦乐伴奏。高腔曲牌很多,不同剧目有规定的“套式”。初用长短句词格。剧目丰富,如《槐荫记》、《合珠记》、《白兔记》等。

自明代中叶后,它开始由江西向全国各地流布,并在各地形成不同风格的高腔,包括赣剧高腔,湖北的清戏,湖南的长沙、常德、祁阳、辰河诸高腔,四川的川剧高腔,云南的滇剧高腔,北京的京腔,以及浙江的西安、西吴、侯阳、松阳诸高腔,还有广东、福建等省某些剧种中保存的高腔。

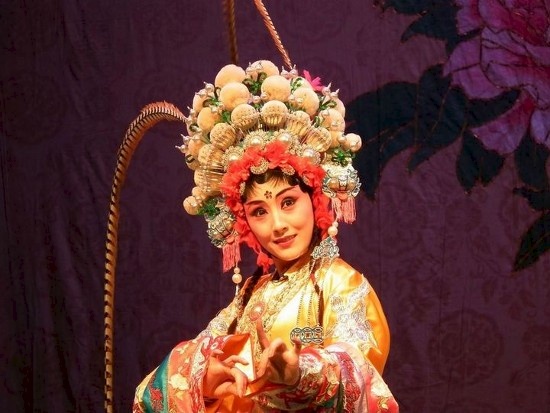

高腔《别洞观景》

2006年5月20日,高腔经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。代表剧种有西安高腔、松阳高腔、岳西高腔、辰河高腔、常德高腔等。

高腔在流传的过程中,运用徒歌加众和的演唱形式,和当地的民间音乐相结合,改腔换调,趋于自由化。经过长时间的流变,高腔在各地的支脉变迁很大,它们与各地的民间音乐都有不同程度的结合,因而形成各地不同音乐风格的高腔。

明中期至清前期是高腔历史上的黄金时期,但到乾隆年间,梆子、皮簧等花部戏曲兴起,高腔在总体上呈衰落趋势,即便如此,仍有十余种高腔存留于南方各地,以川剧高腔、湘剧高腔、祁剧高腔和赣剧高腔较有影响。