前因:维也纳会议召开;后果:十一月起义。

文/清秋

前因

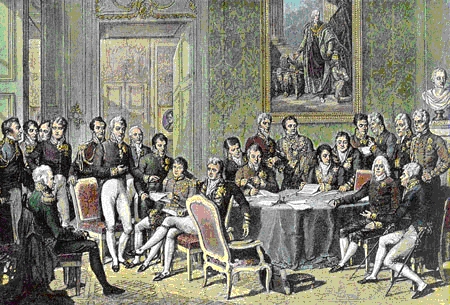

1814年10月,旨在协商拿破仑帝国灭亡后欧洲局势的维也纳会议召开,波兰问题受到列强的极大关注。

1814年,维也纳会议召开,主要的欧洲列强都参加了这次会议,英国和俄国因为自身的经济和军事实力而成为会议的领导者。

会议讨论的一大主题就是波兰问题,因为俄国想将占领的波兰领土彻底固定下来,而英国则奉行大陆均势原则,不希望看到俄国在欧洲大陆建立霸权,因此,从一开始波兰问题就成为会议争论最多的问题。各方心怀鬼胎,都想利用波兰问题达成自己的目的,至于波兰人民最关心的国家独立,列强没人理会。

维也纳会议的召集人,奥地利首相梅特涅认为,最简单的解决方式是恢复波兰1807年以前的状态,由列强共同瓜分,这一提议遭到了俄国沙皇亚历山大一世的坚决反对,因为俄国已经占领了华沙公国的大部分,他宁可将华沙公国的部分西部领土划给普鲁士也想要留住现在的占领地,并赔上萨克森地区的一些土地。普鲁士因为实力不济不敢直接与俄国对抗,但普鲁士皇帝威廉三世想将工业发达的萨克森地区全部拿到自己手里,并不想要那部分波兰领土,法国和奥地利也不想看到普鲁士崛起,对这个提议也是坚决反对,会议一时间陷入了僵局。

梅特涅

随着维也纳会议的继续进行,列强围绕波兰问题形成了两派,一派由俄国和普鲁士组成,另一派由法国和奥地利组成。眼看继续争吵下去也得不到什么结果,英国外交大臣卡斯尔雷提出一份新议案,提出将华沙公国一分为二,而普鲁士不能吞并萨克森这样一份各方妥协的建议,没想到一下子激怒了俄国沙皇。盛怒之下,沙皇甚至命令进行战争准备,不惜一战也要保护自己占领的波兰领土。就这样,英国提出的以牺牲整个波兰为代价的新议案也被否决了。

英国奉行的大陆均势政策受到了俄国的极大挑战,于是卡斯尔雷联合法国和奥地利签订了一份旨在针对俄国的秘密同盟条约。俄国在得知这一条约后有所收敛,开始谋求妥协,不再像之前那样咄咄逼人。终于,1815年,在各方的妥协和牺牲波兰人民的代价下终于达成了一份新协议。

维也纳会议

按照这份协议,普鲁士获得了五分之二的萨克森和波兰西部的两个省,在这两个省的基础上成立了波兹南大公国;而在华沙公国的大部分领土上建立了波兰王国,永远归沙皇所有,波兰国王由沙皇兼任,俄国终于得到了他梦寐以求的波兰。

就这样,维也纳会议之后,一个波兰王国建立起来,根据签订的协议,波兰王国的面积为12,8500平方公里,总价拥有330万人口。

维也纳会议后的欧洲,波兰融入沙皇俄国

为了满足波兰人民的愿望,平息他们的怒火,沙皇同意对波兰王国进行立宪,允许波兰成为一个君主立宪制的自制国家。

沙皇委派自己的亲信前往华沙主持这次立宪,宪法规定波兰王国和俄罗斯帝国永远联合在一起,沙皇是王国的世袭国王,国王统领全国一切政务,国王不在时由总督代行国王职务,政府由5位大臣组成的行政委员会构成。除此之外,波兰王国还组建了王国议会,由参议院和众议院构成,波兰贵族在议会中占据了绝对的领导地位。在进行了这轮立宪改革之后,从表面上看,波兰王国宪法已经成为当时欧洲最为进步的宪法之一,是欧洲大路上选民最广的国家。

由于实现了表面上的自治,波兰贵族满心欢喜的接受了这份宪法,并向沙皇送去了最高规格的祝福。由于沙皇长期居住在莫斯科,波兰王国事实上的领导者就是常驻华沙的俄罗斯总督,波兰王国的基本政治制度稳定下来。

后果

1831年,波兰人民掀起了规模巨大的起义,想为祖国争得一个独立的地位,但起义遭到沙俄的镇压而失败,波兰会议王国也被并入俄罗斯帝国中。

结论:1815年成立的波兰会议王国表面上实现了波兰的独立,在经历了多次被瓜分后,波兰的名字又出现在了欧洲的政治版图之上,但这种独立只是暂时的,随着时间的推移,俄国对波兰的控制越来越强,两国间的冲突已经不可避免。