如何吸取西乐之精华,改造传统旧乐?

在欧风东渐、西乐来华的二十世纪,国人得以和西方音乐进行近距离接触,从而放眼当今世界大势,比较中西音乐得失,规划华夏音乐前途。

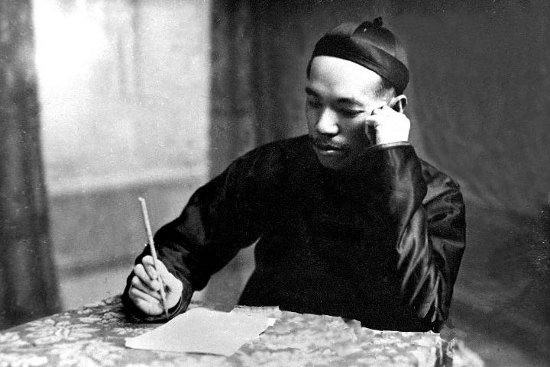

外交家兼翻译家张德彝,在1866年记录了他对一支德国小型乐队演出的即场感受:

有日耳曼八人作乐,六男二女。一女所弹之扬琴若勺形,长有五尺,约数弦,轻拨慢抚,声音错杂可听,后则抹而复挑,大弦嘈嘈,小弦切切,雅有浔阳琵琶之趣。一女拽洋笳,葫芦形,三弦,有柄,置于项上而拽之。一人拽大胡笳,三弦,长七尺,其声如锣如鼓,别成音调。有喇叭,圈圆如蛇之盘。又有洋笛,长二尺余者,一身皆孔,孔边有铜盖,吹时也以指按之。后则琴笳齐作,先翕后纯,洋洋盈耳,终始合和。

张德彝

作者虽然对西洋音乐茫然不知,因而从其描述中大致可以推断出所谓“勺形扬琴”、“洋笳”、“大胡笳”及“如蛇之盘”喇叭很可能分别是指竖琴、小提琴、低音提琴、萨克斯管或圆号,但也正因为如此,此公基于中国音乐的传统审美经验对“洋洋盈耳,终始合和”的西洋音乐发出赞赏之情才益显真实可信。

这位自称“余往来中西各国十数年之久,频闻其声”的清廷官员,也以赞赏笔调记录了他1869年听赏的西乐:“虽曲文不甚了了,其音韵之曲折,声调之悠扬,令人神往”。1877 年,作者又形容西乐为“如聆仙乐也”,而且“听之令人忘倦·”。

这类对西方音乐钟爱有加、赞赏莫名的中国人,远非止于张德彝。例如其时之政论家、翻译家王韬于1867年出版的《漫游随录》一书中亦做如是说:

台下杂坐乐工数十人,八音竞奏,铿锵中节。或作钧天广乐,鼍吼鲸铿,几于震耳。或为和谐靡曼之音,静细悠扬,各极其妙……楼中歌者,同声齐唱,响遏行云,抑扬宛转,高下疾徐,无不巧合节奏,妙谐宫商。一时歌缭绕而翩跹,喜暖气之融和,觉凉飙之扇发,洵足乐也。

“洋务派”首领、清廷北洋大臣李鸿章,一次在荷兰宫廷观赏优伶歌舞,其随员在事后描写道“中堂大悦,即席赋诗,极道海滨风景,并深美弹琴咏歌之善” ; 并称洋人“所持乐器,形制诡异,不可名状”但“节奏尚可听”, 独唱女子亦“歌喉清越,婉转可听”。

张德彝、王韬、李鸿章都是非音乐专业人士,且中国传统文化修养极为深厚,其音乐审美情趣根深蒂固,然一旦接触西方音乐后竟然做出如此审美反应,就充分说明,就听觉本能而言,西乐对于中国人的听觉习惯和审美情趣并非是彻底隔膜的、不可感知的和全然异己的,而有着某些共同规律和相当程度的亲和性。

也正因为如此,《乐辨》一书的作者万绳武在1911年提出“中西音乐同源”说,认为“古今、中外治乐之道,异流而同源”。这番见解非但解释了音乐审美实践中客观存在的“异国而同嗜”现象,也为日后中国音乐界一批仁人志士倡导之“中西合璧”发展战略提供了理论层面与感性层面的坚实支撑。

与此形成呼应的是,当时一批先进知识分子,在充分肯定西乐高度成就的同时,亦对我国长期停滞不前、渐渐步入僵化之境的古乐提出尖锐批评。

1899年,当时之著名思想家、革命家章炳麟,痛感我国“民气滞著,筋骨瑟缩”, 愤而在《馗书》一书中专列“辨乐”一节,其批判锋芒直指封建古乐;次年,梁启超作《饮冰室诗话》,联系国民性问题,对中国旧乐也批判尤烈。他以斯巴达人高诵军歌鼓舞士气终获大胜为例,对中国之“向无军歌”, 而旧乐风格又过于 “靡曼” , 尤缺“发扬蹈厉之气",无法培养国民之尚武精神等等尤感痛惜——是从政治家和思想家的角度对中国旧乐所做的文化批判。

梁启超

此后,在20世纪初叶大批爱国青年纷纷远涉重洋出国留学考察风潮中,年轻音乐家李叔同、曾志忞、沈心工、萧友梅、王光祈等亦在其列。他们大多数人对祖国的传统音乐有全面的理解和深厚的修养,而出国考察、留学又让他们较系统地学习了西方艺术音乐的基本理论、历史沿革、作曲技术和音乐教育体制,从而成为中国乐坛上第一批通晓古今、学贯中西的现代新型音乐家。

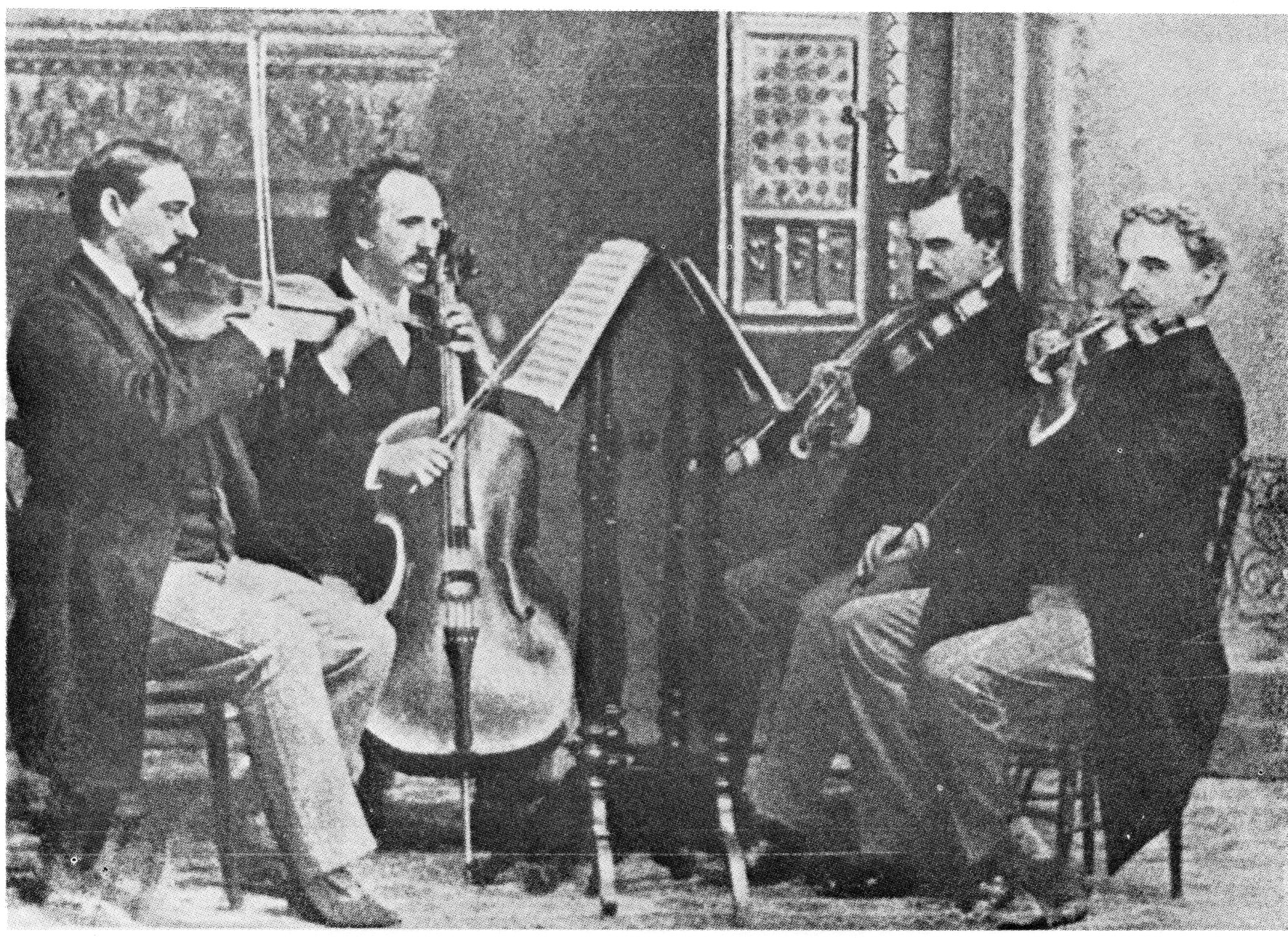

从左至右为:李叔同、沈心工、赵元任、萧友梅

这些中国音乐界的有识之士,在中国传统音乐与西方艺术音乐的大碰撞以及与此相伴而来的历史性剧烈阵痛之中,顺应世界大势,胸怀救国之志,吸取西乐精华,改造传统旧乐,以创造既有世界性又具民族性的新音乐,渐由涓涓细流汇聚成不可阻挡的时代大潮。