前因:马恩河战役;后果:凡尔登战役。

文/全历史 Spencerrr

前因

马恩河战役:1914年9月,德军在法国马恩河的大规模进攻被法军击溃,史称第一次马恩河战役,也被叫作“马恩河奇迹”。

1914年9月,第一次世界大战爆发后,德军主力入侵比利时后迅速向法国推进,与英法联军在巴黎附近的马恩河展开了一场大规模战役。这场战役以德军被英法联军合力击退为结果,直接导致德军作战计划——“施里芬计划”失败,西线战场随后陷入长达4年的僵持。

马恩河战役是一战以来的第一个主要战役,也是德军自八月的边境战役并向巴黎郊区推进以来对法国攻势的高峰。

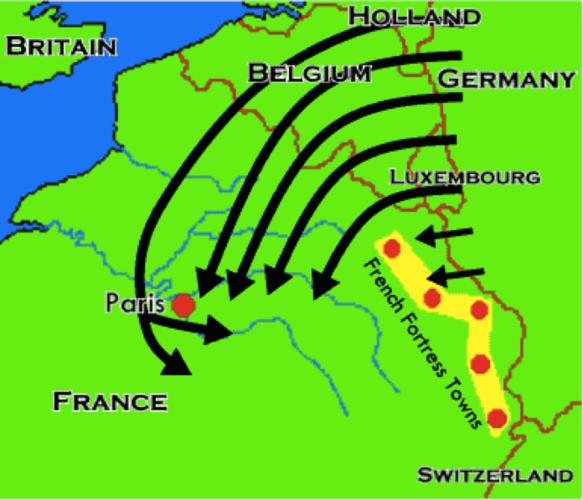

按照“施里芬计划”,一战爆发后,德军企图迅速攻占巴黎,迫使法国求和。在马恩河战役爆发前,德军正顺利地进行着这一计划。

施里芬将军像

“施里芬计划”是德国的阿尔弗雷德·冯·施里芬将军提出的。

1905年,施里芬担任德国总参谋长。到这一年为止,欧洲实际上已经分成了两个阵营:由德国、奥匈帝国、意大利组成的同盟国,和由英国、法国、俄罗斯组成的协约国。

欧洲大国都知道,一旦欧洲爆发了战争,那么这几个大国将按照这样的联盟各自联合出兵。

自19世纪以来,德国一直希望调整欧洲列强的势力范围。

由于英国和法国早已抢先占据了一系列海外殖民地,德国为了扩张,也想和他们争夺海外资源和市场。因此,德国一直蠢蠢欲动,试图发动一场战争,借机均分各列强的殖民地和财富。

第一次世界大战的时间地图

为了实现经济利益,自普法战争后,施里芬就开始对两大强敌法国与俄罗斯进行深入的研究。

施里芬认为,对于欧洲未来的任何战争来说,欧陆西部将是德国取胜的重点,而重中之重便是德国最危险的对手——法国。

在三个协约国中,只有法国与德国接壤,另外的英国和俄国都与德国有一定的距离,因此一旦发生战争,后两国的军队动员和备战都需要一定的时间。

正是认清了这一点,施里芬的备战计划充分利用了这个时间差。

按照施里芬计划,战争爆发后,德国将以小部分兵力驻守东部边界,应对俄军,在俄军未至德国边界的这段时间里,德军同时将主力先投入法国战场,以求对法国实施迅速而大力的突袭。

施里芬认为德国陆军非常优秀,因此只需几周便可击溃法国,迫使其投降,让英国来不及卷入陆战。随后,德军主力便可以转移至东线战场,应对俄军。

因此,1914年6月萨拉热窝事件后,德国成功教唆奥匈帝国对塞尔维亚发起战争,俄国、德国、英国随即互相宣战,很快欧洲各大国都被卷进了这场世界大战。

第一次世界大战的时间地图

当德国在当年8月入侵比利时时,他们便是按照“施里芬计划”准备迅速横扫西欧。

德军、法军及比利时联军在德法边境及南比利时展开连续的遭遇战,以比利时重镇列日在8月7日被德军占领结束,2.7万名法国士兵在比利时和法国边境附近几乎全军覆没。随后,法国第四五集团军撤回马恩河沿岸,在巴黎至凡尔登一线布防。

至此,“施里芬计划”进行的非常顺利,柏林天天接到前线进展神速的战报,从德皇到普通百姓都认为法军即将被彻底消灭,德国的胜利即将到来。

9月,德军推进至距离巴黎近30英里的位置,法国首都已做好被围攻的准备,法国政府也已经离开巴黎,迁都至法国波尔多。

可是随后,“施里芬计划”便渐渐显露出问题来。

主要问题出现在英国和俄国军队的调度速度远高于施里芬预测的“几周”。

英国在德国参战后也立即对德宣战,同时派出英国远征军援助比利时的战争。

此外,战争爆发后仅两周,俄国第1集团军便出其不意地攻入了东普鲁士,并击败德军。同时,俄国第2集团军从德国南方包抄,意在合围德军。

此时,西线还未击溃法国,东线便提前爆发大规模战争。德军总司令小毛奇不得不决定,将西线的部分主力军队调走去应对俄军。

如此一来,德国还是陷入了“施里芬计划”想要预防的两线作战困境。

“施里芬计划”是一个几乎完美的进攻计划,它只有一个缺陷,那就是它的成功只能是100%或者0%的——要想计划成功,德军必须在短期内将法军打败。而当法军的战败没有按预期的时间到来时,一切也就结束了。

自马恩河战役后,“施里芬计划”宣告破产,随之开启了一战“堑壕战”时代,协约国与同盟国陷入了长达四年的对峙时期。

后果

凡尔登战役:1916年2月,由于德国没有能在西线取得迅速的胜利,欧洲战场形成了胶着状态的战壕战,为了打破僵局,德军发动了凡尔登战役。

结论:

“施里芬计划”影响深远,不仅作为第一次世界大战德军东西两线的部署以及进攻法国的计划,而且也影响了第二次世界大战期间德国在西线进攻法国计划的制定。