走!坐上火车,我们去胥各庄。

文/全历史 李曳白

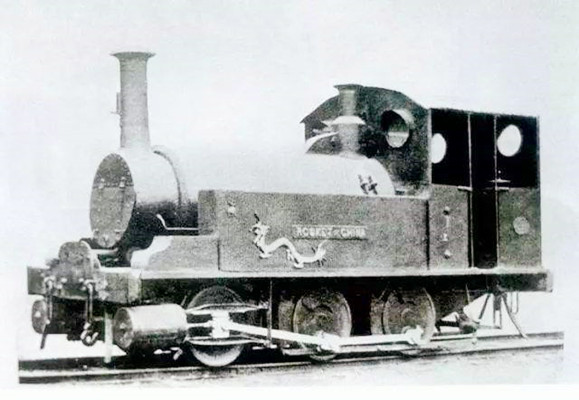

1881年11月8日,唐胥铁路正式通车。

这条起自唐山,止于胥各庄(今河北唐山市丰南区)的铁路,虽然全长仅9.7公里,却成了中国自主建设的第一条铁路。此时,距离英国人在1825年修建世界第一条铁路,已经过去了半个多世纪。

早在鸦片战争期间,林则徐、魏源(此处可a至1857年3月26日的邵阳)等人就曾在著作中介绍过铁路,太平天国的后期领袖洪仁玕,更是中国第一个提议修铁路的人。

唐胥铁路的修建,是中国有识之士开眼看世界的一个结晶,它揭开了中国自主建设铁路的序幕。然而,晚清中国与工业成熟的英国不同,仍处在自给自足的农业社会中,修建铁路,并非社会各阶层的刚需。

那么,第一条铁路在此时建成通车,到底是何原因呢?

第一,增强国防实力。

1874年,日本入侵台湾,因为事出突然,清政府忙令沿海各省督抚加强海防。

由于兵员运输不便,在战场上始终被动,李鸿章(此处可a至1894年8月26日的北京)反思战事时说,我和钦差沈葆桢商量调兵,前后操办了三个月,等到兵调来,台湾的事儿,都快结束了。他还说,朝廷在小国日本面前被动挨打,就是因为沿海七省没有铁路运输兵员。为此,他特意进京拜会恭亲王奕䜣,提出修建铁路。

其实,铁路国防的观念,在世界上形成得很早。在普法战争中(此处可a至1870年7月19日的巴黎),普鲁士就是靠铁路偷袭法军获胜。这个做法就被德国公使到处宣扬,影响到了李鸿章等洋务派。

第二,解决开平煤矿的运煤之急。

开平煤矿,是洋务派兴办的重要企业,由于产煤量大,又远销天津,他的经营者唐廷枢特别注意运输问题。考虑到铁路运输能降低成本,收益更高,唐廷枢就跟李鸿章建议,如果沿着过去运煤的煤河,再续修一段铁路,那么,产出的煤就不会积压,还会因为运输成本降低。这要比比天津市场上的国产煤和日本煤,更具价格优势。此外,加上开平煤质较好,一定不愁销路。

煤矿等民用企业,是为辅助洋务中的军事工业而生,关系整个洋务事业的命运,唐廷枢的想法,很受李鸿章认可,经过实权人物李鸿章的建议,朝廷最终批准了唐胥铁路的建设。

唐胥铁路虽然路段较短,却起到了开风气的作用。不过,它的修建完成,也并非一帆风顺,那么,它曾面临着哪些阻碍和难题呢?

首先,顽固派的反对。

顽固派是修建唐胥铁路的重大阻力,由于思想保守,他们认为火车的黑烟会伤害庄稼,火车行驶过程中的震动,则会惊动陵墓的祖先。

当时有个御史叫周德润,他说西方国家就喜欢搞机器,织布挖河,本来上百人的工作,一个机器就取代了,要再建设铁路,那沿途的旅店、车夫,估计都得歇业,这不是迫害百姓的暴政么?由于守旧的声音太强,1876年,英国人偷建的吴淞铁路,就曾被清政府高价买回,然后将铁轨和车身扔到了海里。

其次,技术上的困惑。

在洋务派内部,大家对铁路技术问题,也充满争议。铁路的倡议人唐廷枢考虑到成本问题,希望采用最轻便的轨道,这样不但节约成本,还能避免轨道大幅度的振动,堵住保守派的悠悠之口。

然而,聘请的英国工程师金达却力争采用国际通行标准的轨道,经过多次激烈争执,众人才同意金达的意见。后来,这条铁路一直沿用至今,避免了铁路的二次建设。

自胥各庄铁路修建完成,仅仅几年,被视为奇技淫巧的铁路,已经基本成了清政府官员的共识,这又如何形成的呢?

首先,外战争惨败的刺激。

中法战争前,法国意识到清军的运兵弊端,就曾在战前谋划,如果以越南南部和广东为前线开战,同时运输军队和物资,法军需要四十天就可以准备完毕;清军,则需要四个月。

这个问题,在甲午战争中暴露更多,由于辽东地区铁路不畅,调兵困难,虽然整个辽东战场上的清军人数,几乎是日军三倍,但具体到每场战役,双方兵员基本相当。日军的间谍宗方小太郎也在日记中写道,辽东的道路泥泞不堪,有害行军。战争的惨败,让清廷开始正视铁路的重要意义。

慈禧(此处可a至1861年11月2日的北京)是晚清朝政的最高决策者,为了向她说明铁路的重要,李鸿章在1888年进呈法国“火轮车”,并修建了西苑铁路,这个具有观光性质的铁路,非常受慈禧喜欢,也改变了她对铁路的态度。此后,中国第一个正式宣布兴办铁路的政策,随之出台,经过最高执政者的首肯,修建铁路,渐渐成了一种共识。

唐胥铁路的诞生,起着开风气的作用,它诞生后,自建的铁路越来越多,最终让中国在近代化的道路上,更进一程。唐胥铁路,在日、俄等列强侵略的环境中诞生的故事,也再次说明了,竞争和对手带来的压迫感,对于进步,所具有的重要意义。(详见规律5-敌戒定律:告诉你有敌人的好处)

历代评价

其(唐胥铁路)力能引百余吨,驶行于唐胥间,是为我国驶行机车铁路之始。

——《交通史·路政编》