秦始皇统六合,平宇内,气吞山河。不成想,仅仅15年,他一手建立的帝国,瞬间崩塌。

公元前207年11月14日(乙未年十月初一),秦王子婴驾素车白马于轵道(亭名,位于现今在陕西省西安市东北)投降,标志着秦朝灭亡。

秦始皇建立了中国历史上第一个统一的中央集权国家,这是中国,乃至世界历史上的一大创举。他在政治、经济、军事、文化等诸多方面实施了一系列的重大措施,以巩固其政权,在各个方面都做足了千秋万代的准备。

但为什么秦朝高开低走,仅仅持续了15年就迅速瓦解了?彼时六国人从贵族到平民,都对秦朝的统治缺乏基本的认同感。

历代中国的君主在统治过程中都很看重“民心所向”,民为邦本,本固邦元。但秦朝在建立初期,偏偏就没有这种认同感。焚书、坑儒、修阿房宫,就是这一认同危机的三大表现。

第一,秦始皇统一天下后,“徙天下豪富于咸阳十二万户。”粗略估算加起来超过六十万人。当时咸阳原来人口是25万。秦始皇干嘛把将近三倍的人弄来咸阳?

当时天下初定,各国势力对秦朝并不认同。这六十万人分散于各地,在当地也都是有一定影响的人物,对秦政权是一个极大的威胁。

杀掉必定不能除尽,反倒给了这些人造反的好借口;但也不能让他们留在原地。于是秦始皇决定把这些人迁到自己的地盘,严加看守。

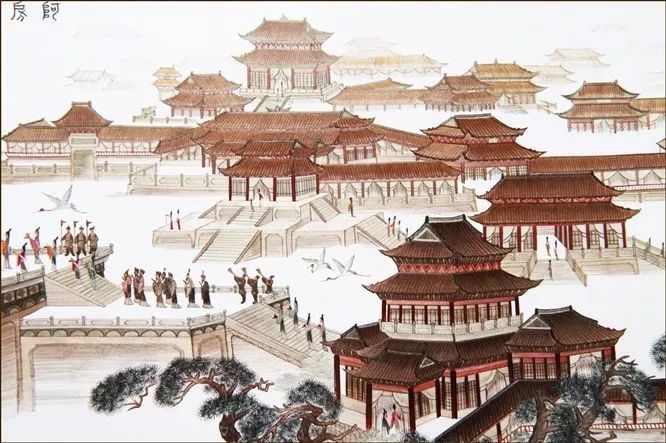

但问题是,六国各地的人逐渐来到咸阳之后,原来的宫室人满为患。这次大迁徙完成之后,秦都咸阳的人口一下子从25万飙升到120万。咸阳城显得狭窄闭塞,于是秦始皇就下令修建阿房宫。

“迁徙”是对政权稳定的担忧,阿房宫是这种担忧的外化。

恢弘的阿房宫,绵延数百里,据说修建宫室所用的砖头,都是由几百人连成传送带,一点点传送过来的。幅员辽阔的土地上,有着70万徭役的血汗和痛楚,天下对暴秦的反抗和怨念也在逐渐发酵,最终如奔腾的洪水,一涌而出。

第二,秦朝在彻底颠覆了周以来的封建礼教体系之后,并没有建立起一套与中央集权统治相辅相成的思想体系。“焚书”事件就是这一危机的体现。

我们历来说秦始皇“焚书坑儒”,但其实“焚书”和“坑儒”并不是一回事。坑儒,主要是秦始皇坑杀欺骗他的方士;而焚书,是他在公元前213年焚毁“诗、书、百家语和非秦国史书”。

烧这些书是为了什么?从文化上销毁王官学传统以毁掉礼乐制度,而毁掉礼乐制度就是毁掉分封制赖以生存的土壤。在新、旧交替之际,旧势力还没完全被消灭,而秦始皇如果想保证他的大一统集权长久统治,就必须要击垮长期以来人们认定的那些伦理道德。

秦始皇的真实意图昭然若揭,他要天下从此与过去割裂,大家一起来到一个新世界,运行他一个人制定的规则。当时皇长子扶苏曾经进言:“天下刚刚安定,边远地区百姓尚未归附,儒生们全部诵读并效法孔子的言论,而陛下却严厉地处罚他们,儿臣担心天下会因此而不安定,希望陛下明察。”

其实扶苏和秦始皇并无太大区别,这两个人都清楚地看到了秦朝初建时统一之下的隐忧,并试图解决这个问题。只不过秦始皇选择去堵,扶苏选择疏导,循循善诱。

但是扶苏却因此触怒了秦始皇,自己也被发配边疆,远离朝堂。在秦始皇死后,被赵高篡改遗诏谋害。

秦朝几乎是以秦始皇一人的威压,弹压住六国乱象。而他的迅速死亡,也导致秦走向崩溃。

第三,秦朝灭亡的众多原因中,表面上看,是说楚地针对秦朝统治者的反抗势力,但实际上,是旧的分封传统对新的中央集权制度的反扑。

一个国家的政治制度不仅是一套由一系列外部机构组成的管理或法律,而且是一种生活方式与思维方式。生活于任何一种政治制度下的人都会成为这一制度的一部分,首先就会从这一制度里习得这一制度的思维方式与思维习惯。所以一种制度一旦被确立下来,哪怕用极端的手段或者方式,也很难改变、突破。

公元前207年11月14日,秦王子婴投降。但秦朝的灭亡似乎早已在王朝建立初期有所预示,从“楚虽三户,亡秦必楚”到“大楚兴,陈胜王”。

可项羽根本无心当“皇帝”,他的理想是要从中央集权回到分封制,所以自称“西楚霸王”,最大的野心也不过是衣锦还乡。不然他就不会是一路屠城、杀人无数、烧杀咸阳,不给自己留任何余地。

而刘邦却在萧何、张良的辅佐之下为“称帝”做好了准备。从现实角度来说,刘邦投机取巧。因为秦军的主力被项羽牵制,加上他一路施行仁政,得民心。最后,连他自己也没想到能够赢了项羽,成为下一位“皇帝”。

秦朝灭亡,是分封制势力的一次反扑;汉朝的七国之乱,是分封制势力的第二次反扑。直到武帝时期,才逐渐被中央集权的大趋势成功压制,逐渐淡出历史。秦迅速灭亡的背后,暗含着分封制和中央集权两种统治结构的角逐。

历代评价

“在中国历史上,秦始皇可以说是知名度最高的一位伟人,他开创了中国历史上第一个统一帝国——秦帝国。二千多年以来,秦帝国成为中华帝国的象征,秦始皇也成为大一统中国的形象代言人。”

——李开元,东京大学文学博士