前因:斯大林模式确立;后果:波兰十月事件。

文/白露之

前因

二战后,在苏联的扶持下,波兰人民共和国成立,与其一同确立的还有高度集中的斯大林体制。

1956年6月28日波兰爆发了一场大规模群众抗议事件,这起事件因发生在波兰中西部城市波兹南而被称作“波兹南事件”。

二战后,在苏联的扶植下,波兰走上了社会主义道路,并最终照搬了苏联高度集中的政治经济体制。这种体制令波兰在政权建立最初几年取得了一定成就,但波兰面临政治僵化、人民生活迟迟得不到改善等问题也逐渐显现出来。

波兰人民的不满一直积累着,而此时,三个因素导致这种不满情绪瞬间爆发。

首先是1956年2月24日深夜,苏联领导人赫鲁晓夫突然在苏共二十大上向大会做出了一份震惊世界的报告,这就是《关于个人崇拜及其后果》。报告从根本上否定斯大林,并要求清除个人崇拜的恶劣影响。

苏共二十大给冷战中的社会主义阵营国家的震撼非常大

这一报告在波兰引起了轩然大波,因为它为波兰人民声讨斯大林模式提供了凭依,破除个人崇拜的倾向激起了波兰人民长期以来被权威压制的愤懑之情。

其次是波兰一年一度的波兹南国际贸易博览会。波兰工人认为在外国人的注视下,自己如果此时提出提高工资的要求,政府会顾及形象,便会屈服于工人。有工人就喊了“让外国人看看波兰现存的贫困吧。”

最后,波兹南工人的贫困是现实,但引发工人们上街罢工的是这段时期连续不断的不公:比如工厂管理者多年从工人手中多扣税款被曝光,又如工人每月工资的进步奖取消,反而增加了工作量和加强了工作纪律……这种赤裸裸的剥夺感以及工人们对自己命运无法掌控的无力感彻底令工人们爆发了。

1956年6月8日,波兹南采盖尔斯基机车车辆制造厂的16000工人为实现增加工资和减少税务的要求,派遣了三十位代表前去华沙陈述意见。此时,工人们并未放弃通过协商谈判的方式争取自己的合法权利。而工人们的一些诉求,比如追回税款得到了尊重,但工人们并未发现当局提供任何有关涨工资的许诺,且在许多方面含糊其辞。

具体到涉事工厂的领导,他们其实能做的或许最多就只是承诺追回不公的税款,但涨工资和降低工作量等要求,则已不是他们能够决定的。因为这是苏联模式计划经济之下的产物。而波兰当局则自信认为自己可以掌握局势,敷衍着工人的要求;机械工业部部长费德尔斯基干脆向工人们发出了“回到工作岗位上去”的呵斥。

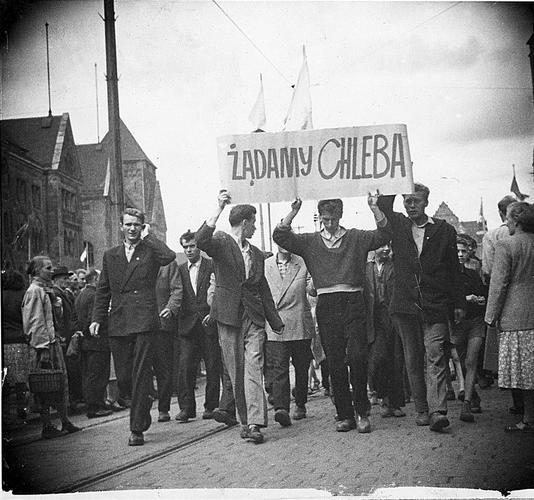

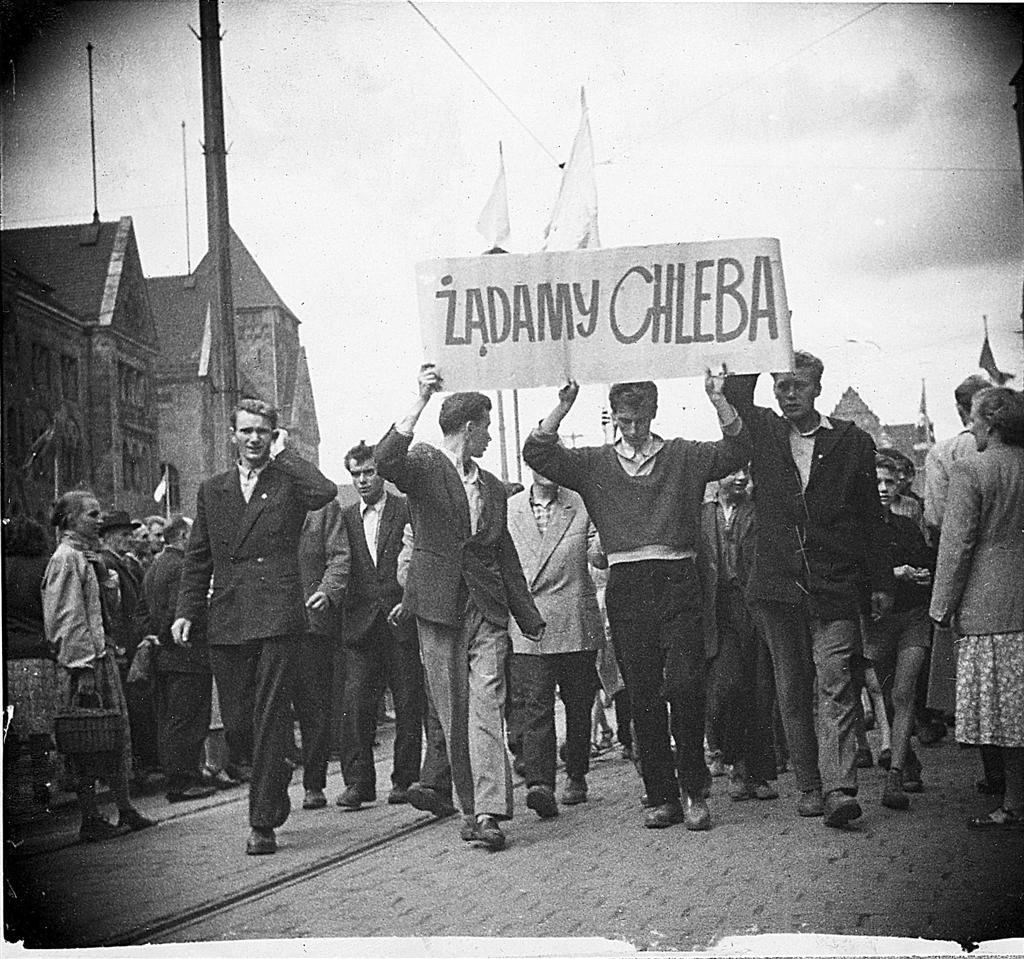

抗议者打出“我们要面包!”的标语

谈判无果,罢工便开始了。

1956年6月28日,机车厂的万余名工人走上街头,许多波兰民众也纷纷加入队伍。当游行队伍抵达斯大林广场时,其规模已然到达了近十万人。接着,由于游行队伍内部开始出现骚乱,波兰当局为控制住局面,便趁此机会于当晚镇压了此次抗议活动。

到了第二天清晨这座东欧古城才再度回归平静。近百人在这漆黑的夜幕中死去,八百多人受伤,六百多人被捕。因这一天是星期四,这一天被人们称作“黑色星期四”而铭记。

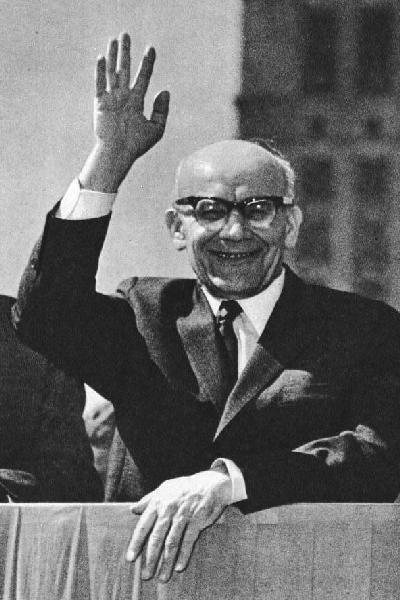

而此时的波党因前任总书记贝鲁特的逝世陷入了群龙无首的境地。哥穆尔卡被推上前台。对于党内改革派来说,自然欢迎一向开明,因反对苏联模式而遭肃反下狱的哥穆尔卡;而对于党内保守派来说,哥穆尔卡算是一个能够接受的妥协选择,可以看做是对过去错误的一种拨乱反正。毕竟有工人说:“如果哥穆尔卡掌权,工人们就不会受到侵害,波兹南的事情也不会发生。”

瓦迪斯瓦夫·哥穆尔卡

10月份,波党召开二届八中全会,哥穆尔卡当选为波兰中央第一书记。决定为波兹南事件平反。

对此变化,苏联惴惴不安,担心一系列事件会不会使得波兰脱离社会主义阵营?这将影响到冷战的整体态势。10月19日,以赫鲁晓夫为首的苏联党政代表团飞抵华沙。

波兰和苏联此时的国际地位并不平等。

赫鲁晓夫借这种身份而来:华沙城外,紧急调动的苏军向华沙汹涌开进。哥穆尔卡则希望借此彻底解决此不平等问题。因为华沙城内,波兰群众纷纷集会游行,声援哥穆尔卡。面对苏联军队,哥穆尔卡掷地有声地表示:“在大炮瞄准华沙的情况下,我们不会谈判。”

苏联见哥穆尔卡态度如此强硬,只好将苏军向后撤。

谈判中,波、苏代表团唇枪舌剑、争论不休。最终,赫鲁晓夫做出了让步。因为他得知波兰绝大多数军队已不听他指挥。而确定波兰不会离开华约的消息,则为他做出让步铺设了“台阶”可下。第二天清晨,苏联代表团乘飞机静静地离开了华沙。在历经了数月动荡后,波兰局势终于回归了平静。

后果

由于波兹南事件的爆发导致波苏关系一度紧张,双方在经过紧张的对峙和磋商后最终达成和解。

结论:波兹南事件是高度集中的斯大林模式的弊端导致的结果,波党对于群众诉求的漠然成为了激化矛盾的重要导火索。事件前后,苏联也对波兰局势产生了重要影响。然则斯大林体制并未得到改变,这为日后波兰的经济社会困局埋下伏笔。