一个史料难寻的“唐古特”国,一座消失在风沙中的黑水城,一块无人解读的凉州碑,原来都是神秘的西夏文明。

文/全历史 拾贰酱

1038年11月10日,党项人李元昊(此处可a至1003年6月7日的米脂县)在兴庆(今宁夏银川)称帝建国,史称西夏。当时宋、辽、夏、金并立,西夏虽不如宋朝长寿,但鼎盛时期,也曾令宋仁宗(此处可a至1063年4月30日的开封)大败,逼范仲淹(此处可a至1052年6月19日的徐州)签下庆历和议,享国有189年之久。

西夏不是一个实力弱小的国家,却未曾在二十四史中有一席之地。没了官方史书作参考,如果我们穿越到西夏,又该如何生存呢?

生存法则一:学会放牧。

西夏国是党项人建立的民族国家,虽然番汉杂居,但游牧民族的老本行才是最吃香的。有人不禁要问了,西夏和宋接壤,疆域中有不少农业区呢,他们好不容易从宋朝夺来的夏州(今陕西白城子村),就有大片临近水源的农田,可以种植粮食。那为何还要着眼畜牧业呢?

因为畜牧业是西夏的经济支柱,西夏人不擅务农,农耕只占到一小部分,后期随着西夏边境的紧缩和土地兼并,农田越来越少。

边境黑水城就有一位梁姓农民,与当地普渡寺签了份契约,将自家农田,以六石麦和十石杂粮的价格出售了,好换钱维生。这样将农田出让的契约,在西夏档案中十分常见。

所以,学会放牧,是生存的上佳之选。如果放牧技术过硬,能养好战马和骆驼,更是前途无量。还能去西夏国营的大牧场寻个一官半职,从此吃上官饷。

生存法则二:学习西夏文。

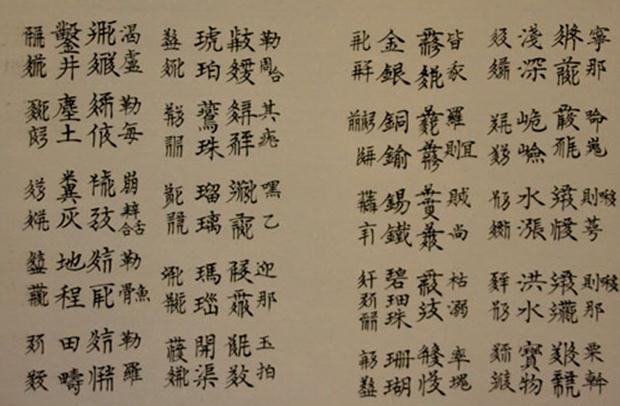

交流是生存的前提。西夏人发明西夏文,虽然看起来模仿了汉字的结构,但运用却大相径庭。且西夏文广泛应用在社会生活,如公文、法律、契约、钱币、佛经,甚至教育中。为了选拔人才,西夏照着宋制建立了学校,从中央到各州县均有设立。

西夏文和汉文对照

不过也不用担心,西夏是个多民族共存的国家,且相比辽朝(此处可a至916年3月17日的赤峰)汉化程度更深。学校教育也是以儒学为主,法律和教育不仅以西夏文、汉文并行的方式颁布进行,其中的内容也是换汤不换药,还发布了夏、汉对照的字典——《番汉合时掌中珠》。

如果你想进入西夏的官场,只需用儒家经典的内涵套上西夏文的外衣,便有可能高中。西夏有个名相斡道冲,8岁就中了童子举,后来因熟读《论语》和《周易》中了进士,为相期间大力发展儒家教育,后人将其画像挂到西夏学校中,纪念这位大儒的成就。

不过,你也可以学习剑走偏锋的张元,毕竟党项贵族对汉人有一定忌惮。

张元是宋人,虽自视甚高,却在大宋科举中屡屡落第。他听闻西夏李元昊有脱离北宋的志向,便和一位好友分别改名为“张元”和“吴昊”,然后到宋夏榷场中的酒楼里饮酒作乐,行事高调。

果然,被暗访边境的李元昊注意到,问他二人为何触犯自己的名讳。张元回答:“你都不在意自己的姓氏,还在意区区名字吗?”

这话是讽刺他曾经被唐宋皇帝赐姓的事情,戳中了李元昊想要脱离宋朝的心事,李元昊觉得他们志趣相投,便将两人纳入麾下。后来,张元做了西夏的宰相,还在好水川大败了宋军。

宋夏战争的时间地图

此外,想在西夏生存下去,还要熟读法典《天盛律令》。幸运的是,法典形式上遵循律令格式,思想上认同三纲五常,与《唐律疏议》和《宋刑统》十分相似,不必过分忧虑。

然而,真正头疼的,当属西夏内里的文化,这和汉族有很大区别。

生存法则三:尊重西夏人的天性和信仰。

西北地区气候寒冷,党项人是全民皆兵的“战斗民族”,因此酷爱饮酒。在建国前,西夏缺少酿酒的谷物,人们就用牛、羊去换邻国的粮食。其酿酒技艺高超,发明了中国最早的蒸馏酒,即高度白酒。这种烈酒甚至出口到宋朝,受到贵族们的追捧。若想融入西夏圈子,酒文化是必不可少的功课。

为了鼓励西夏人喝酒,法律还规定,醉酒犯罪可以从轻发落。因此,遇到醉酒的西夏人定要躲远一些,若醉酒的是女子,更要小心提防。这就是著名的“西夏女兵”,这个女兵并非作战的称呼,而是西夏人崇尚暴力,却认为打女子不吉利,因此经常集结女性打手。《辽史》记载某一家族想要复仇,便招呼族内女性,在喝醉后去仇家杀人放火。

此外,西夏人崇尚自由恋爱,这一点值得学习,但也存在一种原始的抢婚行为。官方规定,如果被抢女子是未婚,且愿意被抢的话,男子只需挨一顿棍子便罢了。若是遇到抢亲,千万不要出手相助,这事就连官府也是睁一只眼闭一只眼。

更离奇的是,西夏女子以嫁给国师为荣,“国师”就是佛教高僧。佛教是西夏国教,敦煌莫高窟中至今还有西夏人精美的佛教绘画。且西夏佛教允许僧人娶妻,甚至是一夫多妻。

金庸先生在《天龙八部》中,将西夏人梦姑塑造为一个对虚竹和尚痴情的女子,就体现了这一风气。

想要在西夏生存并非难事,透过一个河西走廊,你可以接触到当时最繁华的丝绸之路,与西藏、回鹘、蒙古甚至波斯的商人交易各种新奇玩意,亲自为我国多民族的融合做出一点小贡献。

西夏文明的兴盛与传承,与频繁的商业交流离不开,再次验证了交流促进步的重要性。(详见规律2-交流促进步:民族间的可接近性与部门协作)

历代评价

1、去来飘忽, 不能持久 ,是其所短;然其民皆兵, 居不縻饮食,动不勤转饷。

——脱脱《宋史》

2、惟顺其性而教之功利,因其俗而严以刑赏,则民乐征战,习尚刚劲。