前因:第一次泰缅战争;后果:第三次泰缅战争。

作战:逍遥 / 编辑:陆伯让

前因:第一次泰缅战争

1549年,醉心于开疆拓土的缅王莽瑞体听闻暹罗发生内乱,便借此发兵攻占暹罗,引发了第一次泰缅战争。

1563年,为了降服暹罗,进而称霸中南半岛,缅王莽应龙兵分五路入侵暹罗,第二次泰缅战争爆发。

而这次战争,则是两头白象引起。

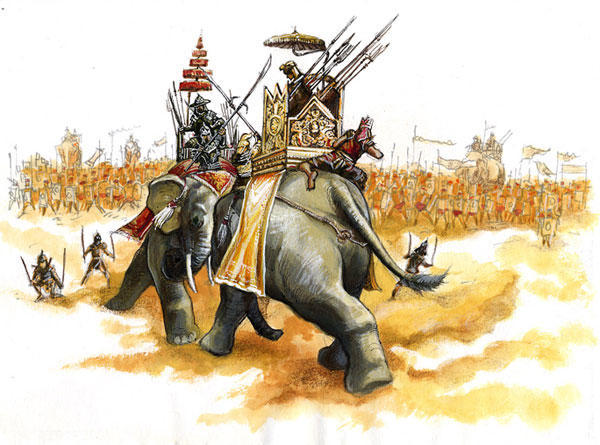

第一次泰缅战争之后,摩诃·查克腊帕特王将缅甸视为暹罗的重要威胁,积极加强暹罗的军备。而在东南亚,战象至关重要。

要打仗,先捕象。

在国王的政令下达之后,暹罗各地开始展开捕象活动,在这次活动中,摩诃·查克腊帕特王意外获得了七头白象。按理说,白象跟普通的大象应该没有太多的区别,真打起仗来也是一样横冲直撞。

但在当地,白象被视为祥瑞之物,因此,收获白象的摩诃·查克腊帕特王大喜过望。

在东南亚、南亚以及云南等地,白象被视为祥瑞,传说释迦牟尼的母亲梦白象而孕。

不过,摩诃·查克腊帕特王的高兴并没有持续多久。

因为在摩诃·查克腊帕特王收获白象不久之后,得知消息的缅王莽应龙致信,向他索要两头白象作为礼物。

莽应龙这个举动具有很重要的政治意味。

在当地,只有附属国才会对宗主国进贡白象,在地位对等的国家当中,从来都没有赠送白象的先例。然而,摩诃·查克腊帕特王又不敢直接拒绝莽应龙的要求,他深知,自己的拒绝很有可能给暹罗带来兵燹之灾。

因此,暹罗朝内不少大臣纷纷建议暹王献象避战。不过,以拉梅萱太子为首的强硬派则认为献象会使国家蒙羞,更重要的是,即便暹罗献出了白象,莽应龙一定还是会找借口入侵暹罗的。

莽应龙雕像及画像

在当时,缅甸东吁王朝气焰正盛,缅王莽应龙在前任缅王的基础上开疆拓土,向北吞并了阿瓦,又向东征服了清迈,给暹罗巨大的压力。

摩诃·查克腊帕特王清楚,侵略成性的东吁王朝一直都在觊觎暹罗的领土,莽应龙此次索要白象,不过是其寻找借口入侵暹罗的举措罢了,当真遂了他索要白象的心愿,也不见得他就会放弃吞并暹罗的目标。

权衡许久,暹罗王回信婉转拒绝了莽应龙的要求。

而正如暹罗君臣所料的那样,莽应龙立刻兴兵东征,兵锋直指暹罗首都阿瑜陀耶城。

此前一直积极备战的摩诃·查克腊帕特王早料到会有这么一天,因此,在收到缅军入侵的消息之后,暹罗也马上安排人马布置防线,在缅甸上一次入侵的路线上布置了重重障碍。

然而,这一次莽应龙的入侵显然也是做了充足的准备和周密的安排。

作为参加过第一次泰缅战争的老将,莽应龙对上一次入侵的失败有着清醒的认识。因此,这一次入侵,莽应龙选择了从北面绕一大圈,途经清迈入侵阿瑜陀耶城。

清迈即兰纳地区,取得它以后,缅甸直逼暹罗北部。

因为此前清迈已经被缅甸所征服,所以这次进军莽应龙要求清迈承担缅军的粮草输送任务,另外,莽应龙还带上了技术娴熟的葡萄牙炮手,以保障缅军有着强大的火力。而暹罗方面对缅军的认识,还停留在缅军上一次入侵的时候。

因此,当缅军绕过暹军防线,从北面一路南下,势如破竹地再次杀到阿瑜陀耶城下之时,来不及阻击缅军的暹军选择了退守城内,想以游击和固守对抗缅军。这个时候,莽应龙专门带来的大炮就派上用场了。在葡萄牙人的帮助之下,暹军的游击船只纷纷被击毁,阿瑜陀耶城也遭遇到了多次炮击,城内建筑受到了巨大的破坏。阿瑜陀耶城岌岌可危。

就在这时,莽应龙突然向摩诃·查克腊帕特王抛出了橄榄枝。

莽应龙致信摩诃·查克腊帕特王,表明暹罗可以不以战败国的身份和缅甸进行议和。

莽应龙的信一石激起千层浪,阿瑜陀耶城内主和派突然有了底气,纷纷向主战派施压,而摩诃·查克腊帕特王也在压力之下同意了议和。

缅甸象战士兵复原(左)后面的篮子里放有长刀长矛等武器,而配备火枪后,可以远距离射击。

不过,此番议和还是让暹罗受尽屈辱。在缅甸的压力下,暹罗接受了缅甸一系列苛刻的条件,其中就包括将主战派骨干入质缅甸、进献白象等。

至于莽应龙突然议和的举动,也并非因为他突然想放暹罗一条生路,而是因为缅甸国内生变,迫使他不得不结束战争赶回国内。

暹罗又将迎来什么命运?

后果:第三次泰缅战争

1568年,出于兼并暹罗的强烈愿望,缅王莽应龙再次兴兵进攻暹罗,阿瑜陀耶王朝战败,成为缅甸属国。

结论:第二次泰缅战争虽然没有满足缅甸彻底征服暹罗的心愿,但暹罗的虚弱在这场战争中暴露无遗,这进一步激发了缅王征服暹罗的野心。