前因:第一次世界大战;后果:茨威格开始隐居写作。

文/比目

前因

1914年7月一战爆发,战争击碎了欧洲资产阶级的安乐美梦,茨威格开始反思自己所处的现实环境。

1914年7月,萨拉热窝的枪声不仅带走了奥地利皇储费南迪大公的性命,还惊醒了蛰伏于肥沃欧洲文化土壤滋养中的茨威格。

28日,奥地利对塞尔维亚宣战,正在比利时维尔哈伦的乡间别墅度假并写作《三大师》消暑的茨威格匆忙赶回维也纳。曾经洋溢着咖啡香气、飘荡着古典乐曲的维也纳街头被民族主义的鼓噪和战争动员所席卷。茨威格在8月4日的日记中写道:"这是一种创举或者是一种疯狂……这是我整个生活中最可怕的一天。"

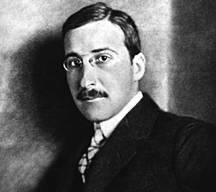

斯蒂芬·茨威格,1881年11月28日-1942年2月22日,奥地利犹太裔作家,中短篇小说巨匠,擅长人物的心理分析,也著有多篇名人传记。

这位爱好诗歌、艺术的作家被迫把注意力从巴尔扎克、狄更斯和陀思妥耶夫斯基这三位十九世纪伟大小说家身上移开,暂时搁置《三大师》的传记编纂工作,开始重新审视自己和孕育自己的欧洲。

1914年9月,《柏林日报》全文刊登了茨威格的公开信《致异国的朋友们》,这是茨威格战后第一次公开表态。

在战争初期,要抽离这种突如其来的爱国主义热潮并非易事,但茨威格,这位出生于维也纳的奥地利人,向来"国际化"的生活方式让他从一开始就坚定的要成为一名世界公民,毕竟就在两天前,茨威格还身处"敌对"国,那些如今已是"敌人"的比利时人还跟他一起分享了夏日清甜的葡萄。更何况,"在20世纪还让自己作为杀人训练武器实在是一种罪恶的时代错误" 。

在信中,他深情地称呼他们为"在法国、比利时和英国的兄弟姐妹们",为所有国家和人民承受的苦难而痛心:"德国飞机在巴黎的维维安大街上投下了炸弹:那是我住的地方,我想起街角那个友好的旅店老板,我每天都和他亲切地聊天,还有他的小女儿,她总是向我要外国邮票……"茨威格试图联合每一个正在走向战争的欧洲人,号召"用我的躯体反对战争,用我的生命维护和平"。

两周后,茨威格收到了罗曼·罗兰的回信,在他的鼓励下,1915年,茨威格亲自去俄国被占领区收集档案资料。

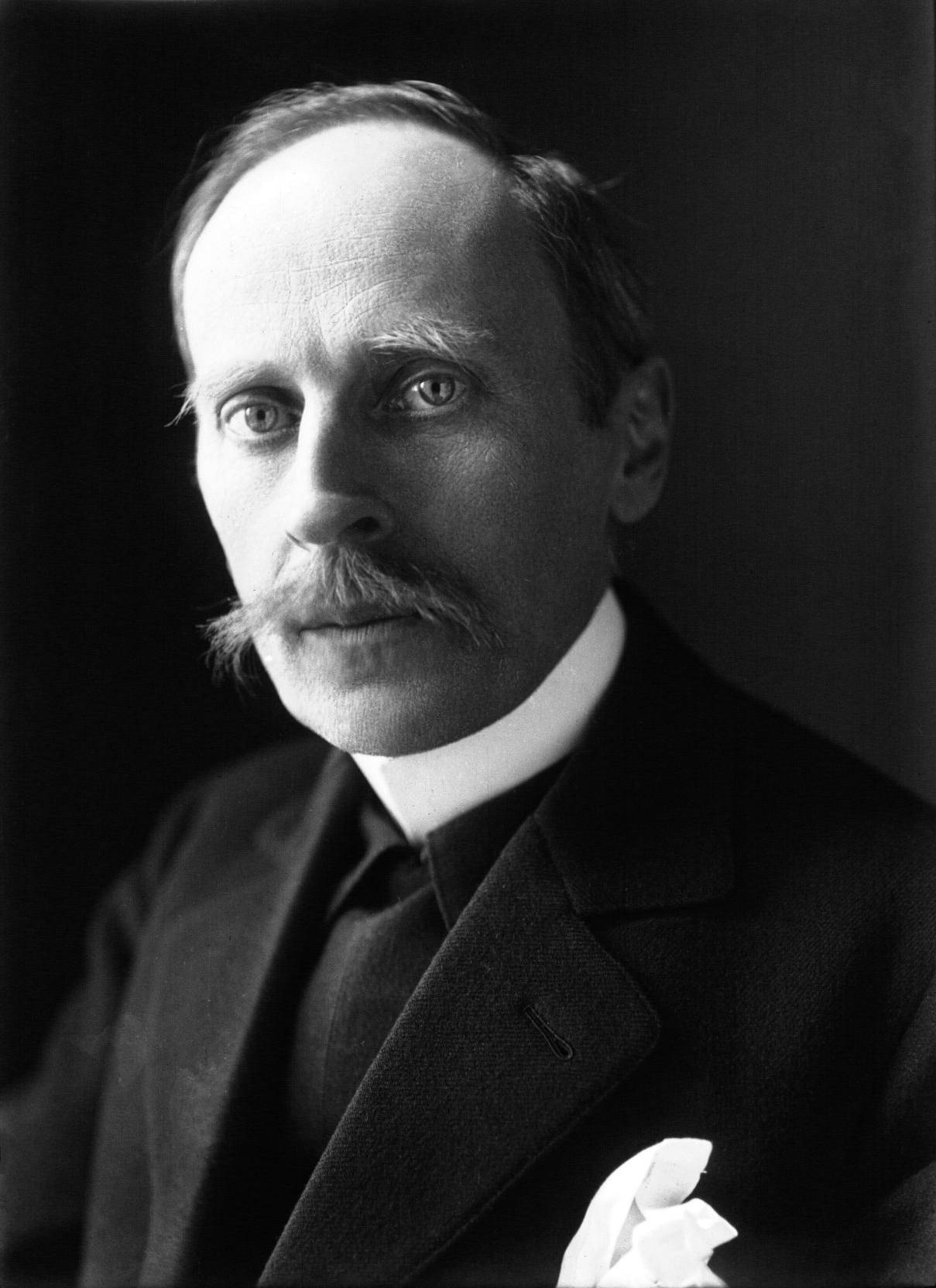

罗曼·罗兰,1866年1月29日-1944年12月30日,20世纪的法国著名作家、音乐评论家,1915年度的诺贝尔文学奖得主。

在前线,茨威格看到平民百姓挤在地下室里,因恐惧而发抖;被俘的"敌人"和看管他们的看守交换着看自己随身携带的亲人,连比带划地聊起自己的老婆孩子;伤员在血泊和污渍中失去知觉,旁边就是尸体;白发苍苍的老牧师已经没有油来做临终涂油礼仪式了,他愤怒地说:"我已经67岁了,见过的东西也不少了,但我曾认为,人类犯下这样的罪行是不可能的。"

而远离前线的布达佩斯却是另一番景象,报纸上全是那些吹捧不可动摇的胜利、什么敌方伤亡惨重我方损失很小的废话。这些赤裸裸的、恬不知耻的谎言让茨威格意识到,必须为反对战争而斗争,真正应该谴责的是那些用语言煽动战争,用盲目的英雄主义欺骗普通民众的人。两年后,茨威格终于写成了戏剧《耶利米》,用圣经故事借古讽今,预言了德国军国主义的失败。

《人类群星闪耀时》中文版

1919年,茨威格的预言成真,一战结束,德奥战败,茨威格在奥地利最困难的时候选择了回到祖国。此时的茨威格,已经在炮火的洗礼下从文坛新人成长为一个富有责任感的知识分子。他隐居萨尔茨堡,埋头写作,创作了《一个陌生女人的来信》、《人类群星闪耀时》等不朽名作。

后果

一战使茨威格真正成长为一个有责任感的公共知识分子,他于战后回到奥地利,从此隐居萨尔茨堡,埋头写作。

结论:茨威格个人的成长经历就是世界大战对欧洲产生的影响的一个典型切面。战争震醒了欧洲安乐生活的美梦,作为知识分子的茨威格在率先惊醒后又拿起笔杆试图唤醒他的同胞们,他作品中所展现的责任感、信念感,对战争的批判和对和平的向往是人类永恒的精神财富