不分穷,不分富,四万万同胞齐武装。不论党,不论派,大家都来抵抗。

没有吃,没有穿,我们就去夺敌人的;没有枪,没有炮,敌人给我造嘛。

——彭雪枫

《游击队歌》旋律明亮轻快,以积极向上的进行曲风格充分表达了革命的乐观主义精神。它的结构方正,将西洋音乐的旋律进行了改编,并与口语化歌词紧密相扣,有活泼节奏的同时又完美结束在主音上,是一首细致严谨的歌曲作品。

但是,这首歌曲却并不是在安稳的案头琴边深思熟虑创作出来的,而是音乐家们在最危险的抗日前线根据地连夜谱写完成的。

抗日战争时期游击队老照片

那是在1937年秋冬之交的山西临汾城郊,“八一三”事件之后,华北已经全部沦陷,太原以南的地区已经成为了敌人步步逼近的最前线。淞沪抗战爆发之后,全中国都掀起了抗日救国的高潮。此时,在那样的环境下,上海文化艺术界的音乐家们没有选择在安全的后方摇旗呐喊。而是自愿成立了上海文化节抗日救亡演剧队。马彦祥、聂绀弩、贺绿汀、塞克、刘白羽、欧阳山尊等人翻山越岭,从上海奔赴前线演出。

在这里,没有充足的创作时间,没有安静整洁的场所,甚至没有乐器来辅助创作。艺术家们拥有的,只有亲身千里奔赴前线后,眼中震撼的战斗场景,和心中澎湃的创作热情。

这时,日军已经快要实现“西渡黄河,进犯西北,南出潼关,控制中原,东越太行,策应华东”的野心,山西正面战场的战斗已经结束了,依旧在侵略者炮火下进犯下坚持不懈的就是八路军的游击战争。

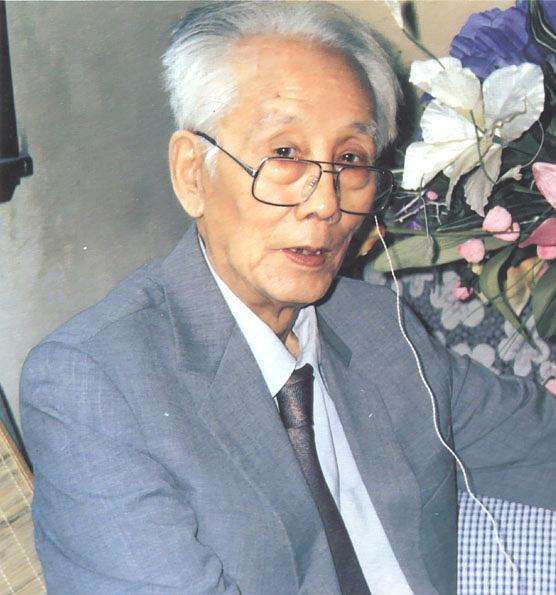

《游击队歌》词曲作家贺绿汀

在这里,艺术家们彻夜难眠。机枪的声音仿佛还回响在耳畔,战士们的坚毅的表情依旧在眼前。这一夜,贺绿汀、塞克、丁里、崔巍四个人在老乡家放煤的屋子里展开了振奋人心的创作。

没有吃,没有穿,自有那敌人送上前。

没有枪,没有炮,敌人给我们造。

战争是苦难的,但是战士们英勇无畏勇往直前的精神令人振奋。游击战的环境十分艰苦,他们没有供给,也没有武器,子弹打一发少一发,但是,每个人都相信这场战争我们一定会胜利的。在这里,每个人都生死与共,紧密相连。

“没有吃,没有穿,我们就去夺敌人的;没有枪,没有炮,敌人给我造嘛……”这句话正是在根据地八路军的彭雪枫将军对贺绿汀说的原话。这是困难中的诙谐,也是游击战的真实写照。彭雪枫将军说出的这句话引起了大家的欢笑,也深深地刻进了贺绿汀的脑海。

彭雪枫将军照片

正是因为看到了烽火中的坚定与乐观,受到鼓舞的艺术家们连夜完成了《游击队歌》的创作。贺绿汀作为团队中唯一的作曲和指挥,在简陋的环境下,口哼旋律定谱,完成了这首歌最终的定稿。

经历了一气呵成的创作,第二天早上,在将士们出早操的时候,欧阳山尊响亮地吹起了口哨,贺绿汀挥动双手指挥,全军千人齐唱起了这首歌。由于《游击队歌》节奏鲜明,歌词贴合生活简单好记,加上四拍子小快板适合在部队行进间歌唱,战士们很快就学会了这首歌。

战斗的歌声回响在汾河畔的山区,一经唱响,便如星星之火,传遍四方。1938年,时任八路军独立团长的杨成武在临汾开完会之后立刻开拔上了前线,而这首歌也随着队伍在祖国山河传唱,传遍了山西河南,也传遍了重庆,传遍了每一寸抗争中的土地。

抗日游击战油画作品

有趣的是,《游击队歌》成为了《抗日游击战术》课程中必讲的一个材料。擅打游击战的彭雪枫将军自从贺绿汀创作这首歌之后,认为这首歌的歌词精辟地概括了游击战的原则和战术,所以在每次进行游击战讲学的时候,都会提起《游击队歌》这首歌,也教大家唱。这也是这首歌传播的原因之一。

在那个通讯不发达,战火纷飞的年代,歌声的流传竟然比人的脚程还快。贺绿汀到了盐城,苏南苏北的部队早已学会了《游击队歌》。等他到了延安任职中央管弦乐团团长时,毛主席也早已熟知《游击队歌》。

一首歌曲,在枪声下创作完成,在硝烟中风靡大江南北,这也是战争中一抹亮丽的浪漫主义色彩。

贺绿汀手稿

《游击队歌》在创作中改编加入了西方旋律,所用的材料正是英国的《不列颠掷弹兵进行曲》,如今依旧是白金汉宫前换岗仪式的必奏曲。这首歌节奏稳定,曲调雄浑,古雅端正,是英国军乐中历史最悠久的进行曲。在《游击队歌》中保留了进行曲的风格和二部曲式,在歌曲中间,由G大调转为D大调,以旋律的上行带动情绪上扬,让整首歌有了更加轻快的风格。

但是《不列颠掷弹兵进行曲》毕竟不是以演唱为主的歌曲,它虽然也有填词,但是主要还是以反复的乐段伴奏行进为主,因此在音乐表达上较为单一。

在贺绿汀的改编中,精心调节了乐曲的节奏、旋律、音区以及织体调性等。最明显的变化就是《游击队歌》去掉了原曲中一些花哨的旋律和反复的乐段,结合了传统民歌的表达方式,每一个乐句都有适当的音变,营造出上下句的效果,有开头有结尾,更有故事性。

《不列颠掷弹兵进行曲》

乐句之间的相互呼应,更加有诉说感,也突出每一句歌词的不同,层层递进,最终以有力的主音结束。使整体音乐在表现上更加坚定,富有表现力,更易与传唱,也在音乐情绪上体现了对胜利的信心。

除了词曲之外,歌唱方式的演绎也使《游击队歌》的艺术成就增色不少。整首歌最开始的八句在演唱上力度是轻快灵活的,音量却稍弱,是有弹性而幽默地演唱。因为在这里,歌词讲述的是游击队员神出鬼没,机制灵活的形象。

而乐曲到了第二段,则一改之前的风格,使用了完全不同的歌唱表现方式,音量明显变大,音色更加明亮,感情饱满而坚定,体现出了游击战士们无畏的精神和必胜的豪情。并且,重唱的演唱方式也更加让人感觉到了游击战的一呼百应。

大型音乐舞蹈史诗《东方红》中的《游击队歌》

严谨的词曲,细腻的演唱处理,构成了《游击队歌》乐观豪迈的艺术特色。这首歌曲从战场唱到舞台,也唱到了荧幕上。大型音乐舞蹈史诗《东方红》中就有这首歌,电影《扑不灭的火焰》也使用它作为插曲,在这首歌里,可以看到我军游击战的缩影,也能感受到一个时代的脉动,这正是它经久不衰的魅力。