战斗民族的温情一面

作者|柴丹书

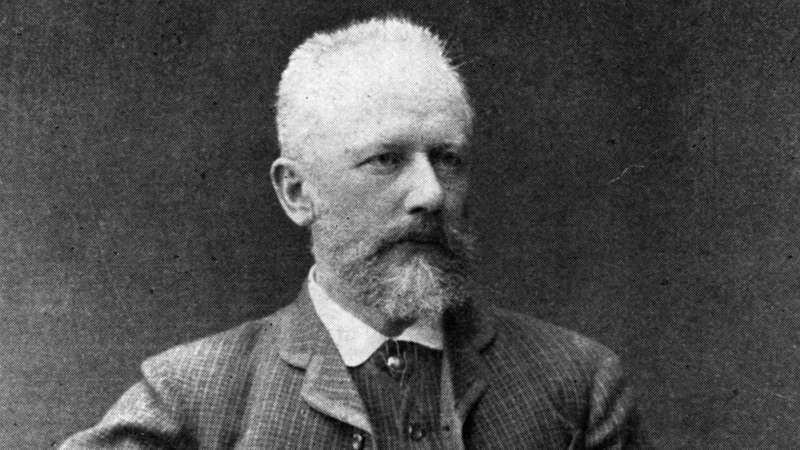

柴科夫斯基的音乐大多旋律优美,音乐表现细腻,个人情感突出,甚至有些会贴近每个人的生活有他独特的俄罗斯风情。相信这也是吸引大多数喜爱他的听众最重要的原因,大家都亲切的叫他“老柴”,柴科夫斯基本人是一个多愁善感、情感丰富的人,他的音乐创作大多寄托了内心的情感,不擅表达的他只能通过音乐来寄托他的心绪,音乐是他隐喻传情达意的方式。

听懂柴科夫斯基音乐的人大多也有相同情境的感情,会有感同身受的理解,听不懂也没关系,音乐的气氛一样可以感染到你。例如,现在有一个你心仪的男生,在美丽的夜晚来到你的窗下,弹奏着表达爱意的小曲,你一样也能感受到他的心意。

这就是最早“小夜曲”的雏形,演变到后来也会有一些贵族在沙龙上请一些音乐家来演奏室内乐。柴科夫斯基特别偏爱这种创作形式,创作了好几部不同形式的小夜曲,考虑到弦乐的音色细腻,更适合传递感情,柴科夫斯基舍弃掉了管弦乐中管乐的配置,变成了一部有着四个乐章的弦乐作品。

在柴科夫斯基所创作的众多小夜曲中,最著名的《C大调弦乐小夜曲》作于1880年,首次由莫斯科音乐学院师生共同演出,校内上演后口碑极好。1882年在莫斯科正式首演,不仅得到了老师安东尼·鲁宾斯坦的赞许,就连之前柴科夫斯基的反对派们也十分喜爱这部作品,这首“小夜曲”也成为了家喻户晓的作品。

柴科夫斯基说:“第一乐章,是我向莫扎特表示敬意。我不是有意在模范他的风格。如果人们发觉我与所循的东西相差不远,那我也会引以为荣。”由庄重的行板开始,坚毅有力又抒情温柔,进入主题后小提琴组在大提琴低沉的伴奏衬托下旋律起伏,色彩阴郁浪漫,小提琴和中提琴交替模仿大提琴的音形结构,第二主题开始变得欢快,八度高低对位,弦乐部分开始合奏旋律。末了小提琴与大提琴的展开了“周旋”,最后两个主题后回到最初的行板。

第二乐章的圆舞曲是这首小夜曲中最受欢迎的乐章,也是人们熟悉的一段旋律。经常出现在各种影视作品中。随着三拍子而开始翩翩起舞,舞步轻盈,舞者们优雅的在舞池中旋转,飘逸的长裙充满了活力。值得一提的是这个乐章作为畅销“金曲”被用在了1945年7月16日进行的Trinity原子弹测试的最后一次倒数计时中,当时,美国之音以与相同的频率播放该歌曲来测试通信。1980年代英国电视台Channel Television的开场音乐也选择了这首圆舞曲。编舞大师乔治·巴兰钦和鲍里斯·艾夫曼都用柴科夫斯基的这首《弦乐小夜曲》做过芭蕾舞的配乐,使得这部著名的作品流传深远。

第三乐章开始转变成柴科夫斯基特有的悲情特色,主题旋律舒缓哀怨。

第四乐章呼应了开头奏鸣曲式,主题来源于俄罗斯民歌,序奏之后主题旋律轻快活泼,复奏第二遍时欢快中略带柔情,充满积极向上的情绪。

大多数的教科书上都把柴科夫斯基的音乐称为“浪漫主义俄罗斯乐派”,而实际上的民族乐派是基于民族元素加上表达爱国情怀的主题,例如著名的“乡愁曲”德沃夏克的《第九“自新世界”交响曲》。而对于柴科夫斯基的音乐风格批评者的态度也各不相同,1880年之后,俄罗斯本土的一部分人认为柴科夫斯基的音乐不够民族主义。由于柴科夫斯基的作品大多还是以表达自我的感情为旋律主线,所以应该更偏向于浪漫主义风格。

尽管争议不断,但不可否认的是柴科夫斯基是国际舞台上第一位展露头角的俄罗斯作曲家。1884年还被沙皇亚历山大三世授予荣誉并颁发了终身养恤金。他是古典音乐史上卓越的旋律大师之一,哪怕是不熟悉柴科夫斯基音乐的人都能够随口哼出《天鹅湖》的支言片语。他所创作的音乐体裁十分丰富,在这些抒情浪漫的旋律中总透露着一种作曲家专属的“美”。这些作品完全的体现了柴科夫斯基所认为的艺术创作的先决条件。作曲家斯特拉文斯曾这样评价:“柴科夫斯基拥有极强的旋律写作能力,它是每部交响曲、歌剧和每部芭蕾舞剧的重心。”

美国音乐评论家兼记者Harold C. Schonberg曾写道:在柴科夫斯基的音乐中,有着取之不尽用之不竭的旋律源泉,这些优美动听的旋律是他成功的保证。在柴科夫斯基的作品中,有些会使用西方风格的旋律,有些会创作俄罗斯民歌风格的旋律,有时也会把民歌旋律写入自己的作品中。

柴科夫斯基1840年出生在一个公务员家庭,父亲管理着一个铁厂。起初父母是支持他学习音乐的,5岁起开始学习钢琴。14岁那年,母亲因霍乱而死,这场死亡在柴科夫斯基年幼的内心造成了极大的感情创伤,也是因为这次创伤导致他人生中第一次真正尝试作曲。他创作了一首圆舞曲来纪念去世的母亲。成年后,父亲还是执拗而坚定的送他去法学院读书,而音乐和法律是两个截然不同的世界。

为了完成父亲的愿望,他完成了学业在司法部上班,还加入了单位的业余合唱团。在上班的这段日子里,他时常怀念起母亲去世的那些日子,和自己作曲的时候,最终执念战胜了理智,1862年,22岁的他辞职后正式成为了圣彼得堡音乐学院的第一批学生,师从安东·鲁宾斯坦学习音乐,并与鲁宾斯坦成为了一生的挚友。

母亲的早逝和父亲的强制对他生活造成的压力,使他的性格忧郁感性,年轻时甚至不愿意指挥自己的作品。他把自己的个人情感全部都发泄到了音乐中。柴科夫斯基坚信“只有从艺术家受灵感所激发的精神深处流露出来的音乐才能感动、震动和触动人。”或许是因为这样的性格,才使得他在艺术上获得了成功。

柴科夫斯基的《C大调弦乐小夜曲》看似沉郁哀愁的旋律中,透着一丝温暖,仿佛走在冰冷大雪天,冷风虽然刺骨,内心却感到柔软温馨,想着远方还有一盏灯一份热饭为自己而留,心中无限温暖。在柴科夫斯基的旋律中能感受到起伏的情绪,抒情欢快,低沉高亢,时而悲情时而温馨,悠扬的旋律伴随着俄罗斯民歌的调调十分融洽,形成了一种柴科夫斯基特有的民族风情。