“散乐传学教坊十三部,唯以杂剧为正色。”

“散乐”一词始见于《周礼·春官》:“旄人掌教舞散乐,舞夷乐,凡四方之以舞仕者属焉。”散乐是中国古代众多音乐形式中的一种,历史悠久,不同的历史时期散乐往往有其不同的含义。

用来概括各类非正统的民间音乐,主要包括除雅乐、夷乐之外的民间歌舞等;汉代在音乐种类上有了更为细致的划分,出现了代表一切技术性表演的百戏,与周秦以来,以歌舞为主的散乐平行发展。

魏晋南北朝时期,由于散乐与百戏性质的相似性,散乐内涵扩大,成为百戏的同义语,内容主要以杂技等百戏节目为主;隋唐时期盘舞、歌舞戏等,也归入到了散乐的范畴,散乐成为歌舞戏与百戏的合称。

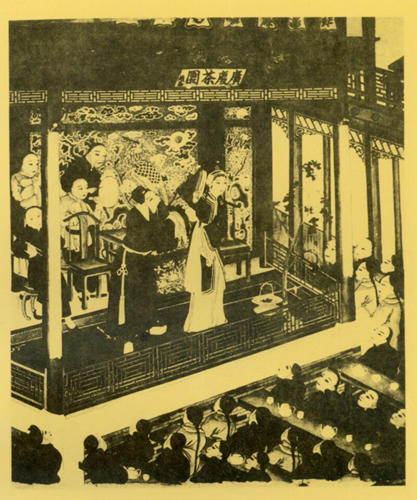

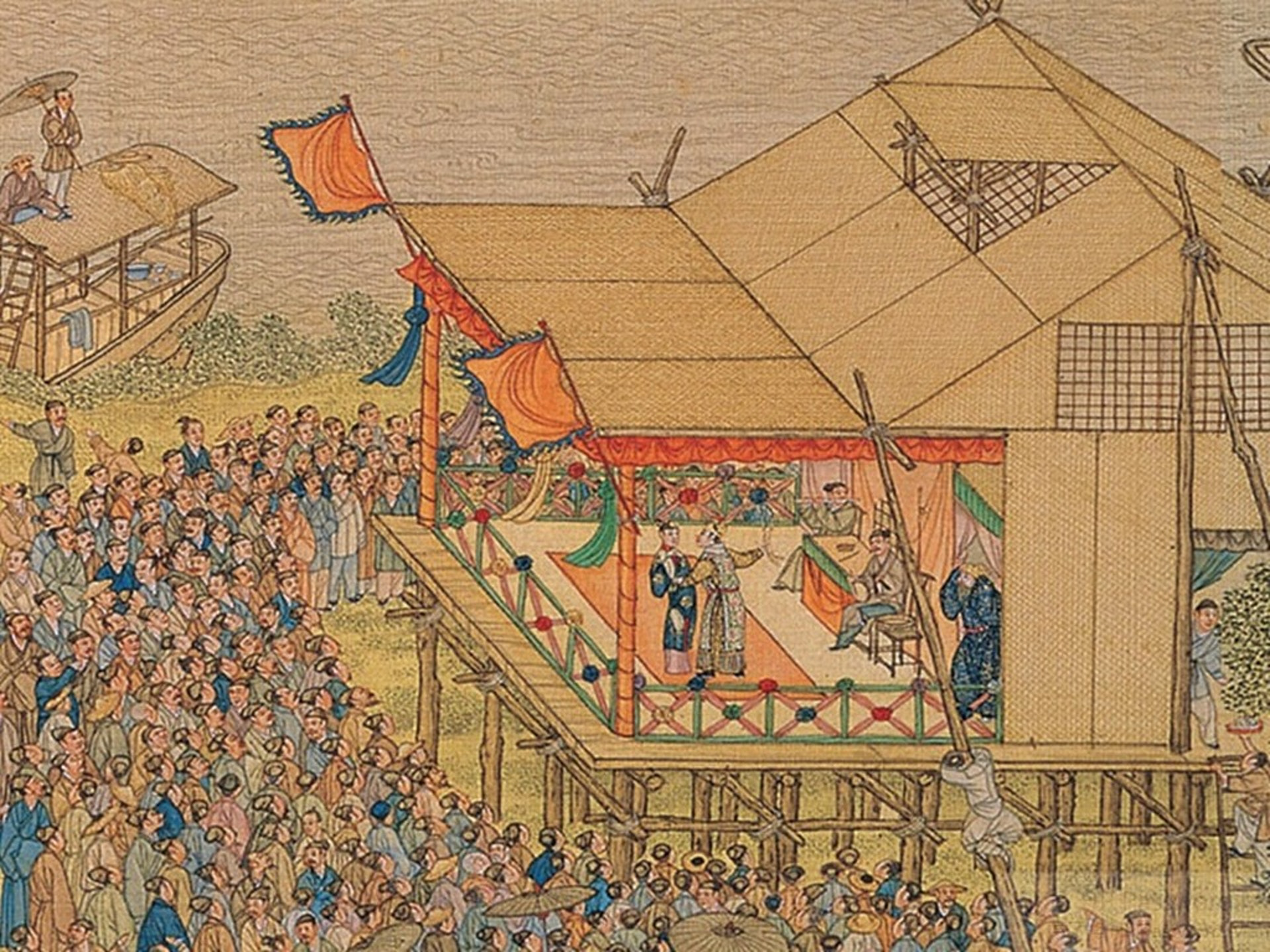

宋王朝建立后,城市工商业空前繁荣,市民阶层逐渐扩大。在此基础上,唐代的大型歌舞乐不再流行,民间音乐迅速发展起来,而瓦子勾栏的兴盛也使得民间音乐艺术得到了更大的发展空间。

而这一时期的散乐除继承了隋唐以来的散乐内涵,还发生了很大的变化:如果说隋唐时期的散乐是以技巧性的百戏类为代表,那么到了宋代,由舞蹈、音乐、杂技等多种成分综合而成的杂剧则取代了百戏在散乐中的地位,终有“散乐传学教坊十三部,唯以杂剧为正色”之语。

或许是由于宋代史料中对散乐并无明确定义,学界对宋代散乐的研究较少,论著中对于宋代散乐或不提或一言以蔽之,且观点不一。如杨荫浏先生《中国古代音乐史稿》认为:“散乐,亦称百戏,这一个笼统的名称,就其最广的含义而言,有时包含到器乐、声乐、歌舞、戏曲等多方面的艺术,但一般则仅是混杂地包含着未经公认为独立艺术的多种民间艺术。”

刘东升、袁荃猷的《中国音乐史图鉴》认为:“辽宋金时期皆有散乐。散乐即百戏,它包含着各种民间音乐的新因素。宋代散乐有‘杂手艺’、‘歌舞’、‘杂剧’之称。”胡忌的《宋金杂剧考》认为:“唐代流行的歌舞小戏的真正继承者即是宋代的散乐。”另外还有一部分学者认为,宋时散乐与百戏分离,散乐常指音乐、歌舞和杂剧等;百戏则常指角抵和杂技等。

而宋散乐的另一个含义则是指代散乐乐人。勾栏中的散乐表演技艺高超,《东京梦华录》“京瓦伎艺”条即为显见的例证。另外不在勾栏内表演,则冲州撞府,称为“路歧”。

宋代赵彦卫的《云麓漫钞》记载:“今人呼路岐乐人为散乐。”在宋代,散乐和路歧有时其实是“异名而实同”,以其技艺的形态而言,可称之为“散乐”;其中的一部分又由于“冲州撞府”的演出形式而被称为“路歧”。而从事散乐演出者,也直接被称为“散乐妓”或“散乐”。

综上,在散乐众多的技艺形式中,从魏晋南北朝一直到唐代,“百戏”一直是散乐的主体,有些伎艺甚至一直沿袭而不衰。进入宋代,散乐中的各种技艺逐渐向更为精细、专业的方向发展,由于杂剧在散乐中取得了绝对优势的地位,从而改变了散乐中各种伎艺的主次格局,终有“散乐,传学教坊十三部,唯以杂剧为正色。”

参加杂剧演出的乐妓也因此获得了“散乐”的别称。一直到元代,散乐的内容仍十分丰富。但由于杂剧在诸多技艺中已经占据了绝对的优势地位,所以,更多情况下在史籍中,人们用“散乐”来代称杂剧、杂技演员,而非以多种技艺的统称出现。最典型的即忠都秀壁画所谓“大行散乐忠都秀”的例子。

宋代被普遍认为是中国古代音乐文化由宫廷歌舞伎乐向民间俗乐转型的重要时期,因此,宋代的音乐文化在中国古代音乐史上的重要性是不言而喻的。