“酒三行,乐作,明鉦击鼓,百戏出场。”

我国戏剧历史悠久,源远流长。早在先秦时期,就出现了戏剧构成的各种艺术因素,即歌、舞、杂技和表演故事。随着时代的推移,历经汉魏、南北朝、隋唐,这些艺术因素分别得到长足发展,并逐渐融为一体,到宋代形成了以杂剧色为核心的综合性戏剧演出方式。

宋代戏剧,在我国戏剧发展历史上有里程碑的重要意义。它是我国戏曲得以形成并趋于成熟的时期,成熟的戏曲形式应是集唱、念、做、打于一身,以代言体演出完整的故事情节。

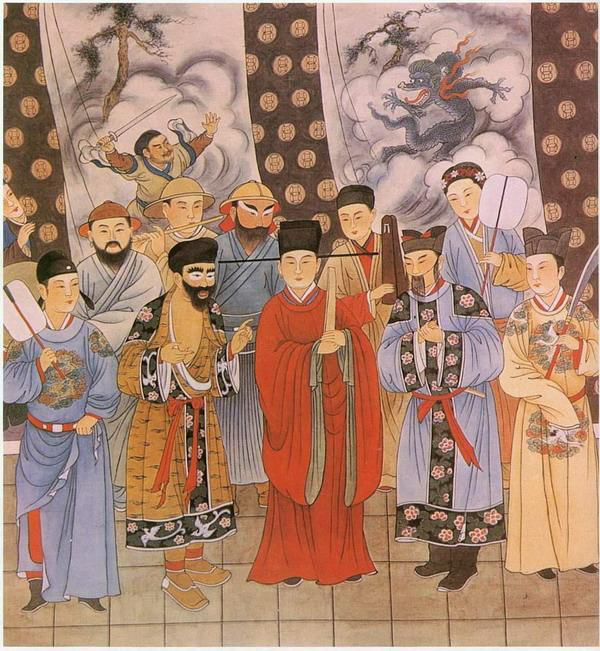

宋杂剧是在唐代参军戏的基础上吸收了歌舞戏,以及他种伎艺发展而来的一种戏剧形式。宋代宫廷的杂剧色是戏曲脚色生旦净末丑的直接来源,而戏曲脚色制是构成戏曲演出体制的核心;宋代宫廷杂剧演出是中国戏曲“原生形成”的雏形期,具有不可替代的唯一性,是此后宋元南戏与金元杂剧以及所有后世戏曲剧种产生发展的路径依赖机制。

宋杂剧演出一般分三段:先做寻常熟事一段,名曰“艳段”,有如“说话”中的“入话”;次做正杂剧,通名为两段;又有杂扮,或曰“杂班”,即杂剧的后散段,大多表演乡下人初进城市闹得笑话,以资笑乐。

金院本出现于金内地时期,它的演出风格急促劲健,演出剧目仍为宋时期的剧目,但是到了金代又经过了重新的加工改造。在金代时期,北方金朝辖区戏剧称为“院本”,也叫杂剧,所谓“院本者,行院之本也。”所谓“行院”,就是当时对伶人、乞丐这些社会地位较低的人聚居之所的总称,“行院家”所表演的节目就称为“院本”。

元代陶宗仪的《南村缀耕录》曾提到“金有院本、杂剧、诸宫调,院本、杂剧,其实一也”。杂剧多为宋人旧称,而院本则是金人自创,所以金代多称院本而非杂剧。

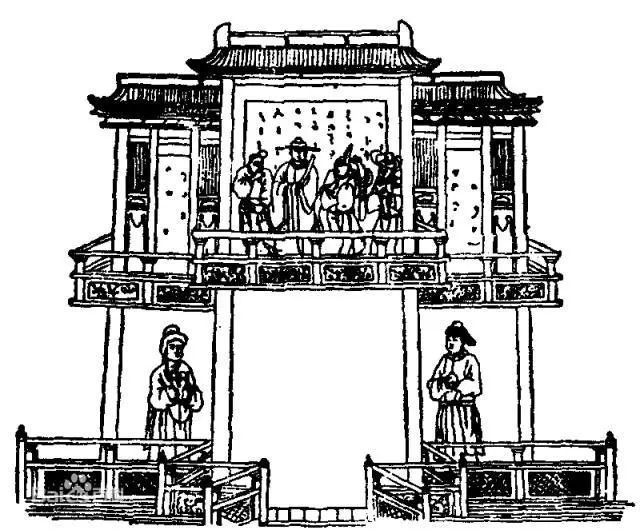

金内地时期社会属于原始民主制、奴隶制和封建制两相混合的局面,基于这个社会环境,当时的人们审美意识与宋代也有不同,不过依旧保持着歌、乐、舞三位一体的审美形式,在金代已经出现专业的艺人演出,在许亢宗的《宣和乙巳奉使金国行程录》中曾记述金太宗完颜晟有“乐部二百人”,举行隆重的宴会时有“酒三行,乐作,明鉦击鼓,百戏出场”。可见当时演出场面之宏大。

金内地使用宋乐,从与辽开战时就开始了,《辽史》中记载:“辽有国乐,有雅乐,有大乐,有散乐,有铙歌、横吹曲”。金有辽乐,是在伐辽过程中获得的战利品。辽的散乐则是向辽割让了幽云十六州的后晋高祖石敬瑭进献的。

辽的杂剧作为金人最看重的战利品带回金内地,金内地开始有了杂剧就始于此时。金人割占宋朝半壁江山之后,百戏艺人也大量在金内地演出,女真族的原始音乐简单、粗犷。而宋乐优美高超,金人不仅喜好宋乐,还效仿送朝的宫廷礼仪和排场规制,所以金人十分尊重当时的艺人。金内地时期教坊百戏和杂剧演出之繁可以说是万人空巷。都是因为当时的金人崇拜艺术的缘故。

中国戏曲的形成之路正是从宋朝开始的:宋代的经济政治文化条件和市民化的生活土壤,酝酿出了空前绝后的丰富多彩的各种泛戏剧形态,杂剧演出在其中一枝独秀。

以其为内核不断吸纳其他叙事和表演艺术,就使得表演各种“杂”剧杂伎的“杂剧色”因为不断地扮人物演故事发展出脚色制,进而导致戏曲走向成熟。在此戏曲“原生形成”的基础上,才有后世昆曲的“次生形成”,京剧、豫剧的“衍生形成”。