弦索十三套是中国民间器乐合奏,属弦索乐类乐种。

弦索十三套在清代盛行于北京的民间,在上层社会和文人中间也有广泛的流传。并在曲调方面产生了“东城”、“西城”等差异,《弦索备考》谱中均有注明。近百年来十三套的合奏已成绝响,只有少数人能在三弦和筝上演奏少数几套乐曲。1955年音乐出版社出版了《弦索备考》的简谱版译谱;1962年音乐出版社又出版了五线谱版的译谱。1986年初,中央音乐学院师生按《弦索备考》所载曲谱和乐器配置将十三套乐曲全部付诸演奏,举行了“弦索十三套专题音乐会”并录制了全部音响。

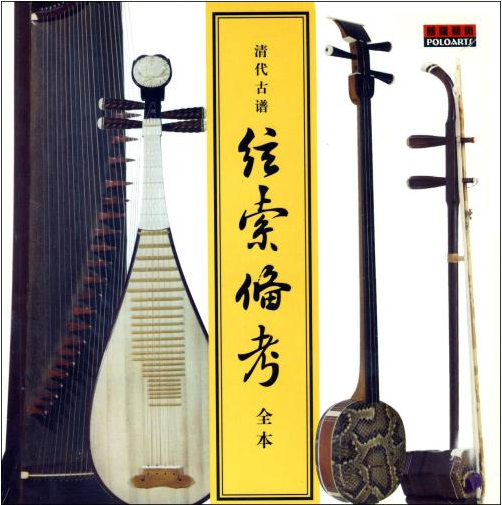

弦索十三套因有十三套乐曲而得名。在清乾隆、嘉庆时代以前就已流行,后蒙族文人荣斋收集整理1814年完成,取名《弦索备考》。以琵琶、三弦、胡琴、筝等弦乐器为主,曲有《十六板》、《琴音板》、《月儿高》、《海青》、《阳关三叠》、《清音串》、《平韵串》、《琴音月儿高》、《松青夜游》、《合欢令》、《将军令》、《普庵咒》、《舞名马》共十三套乐谱。其中以《十六板》最难。

弦索备考

十三套所用乐器,据《弦索备考》载,除《合欢令》、《将军令》两曲只有筝的分谱外,其余11套均用琵琶、弦子(三弦)、筝、胡琴4种;此外,箫、笛、笙三种管乐器和另一种拉弦乐器提琴(类似板胡的二弦拉弦乐器)属“非弦索正宗”,是可有可无的。在有些分谱的曲名之下,特别注明有“不宜吹”、“万不宜吹”字样,指明了管乐器在某些曲调中是万不可使用的。《合欢令》和《将军令》两曲在《弦索备考》中只有筝的分谱未见合奏总谱,可能是编者未及将合奏总谱编入,抑或另有原因,并不说明两曲只能由筝独奏。在《合欢令》的曲名标题下,编者注明了“诸器皆可用”,说明该曲并不是专用于筝的独奏曲。

《弦索备考》六卷,分装14册。卷一是指法和“汇集板”(即合奏总谱),是用红黑两种颜色隔行相间书写的;卷二至卷五是4种乐器的分谱;卷六是“工尺字谱”即6首曲调的原始谱。卷一所载两首“汇集板”(总谱),在传统合奏形式上别开生面。

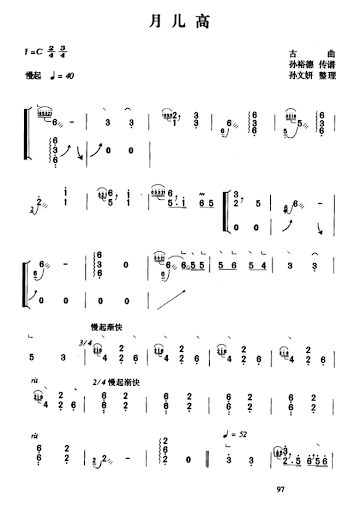

《月儿高》简谱

一曲是《十六板》,是一首由《十六板》原曲另15次变奏组成合奏套曲,以《十六板》为主旋律,另以《八板》与之形成对位,交错编配而成;另一曲是《岔串》,是在《清音串》第一段旋律的第28板处,插入了另一个曲调《竹子》,与之形成对位的曲调。编者在总谱标题下的说明中指出:“十三套内,此套《十六板》最难,皆因字音交错强让之妙”。即此曲的演奏不止于不同乐器的齐奏和局部旋律的加花变奏,而是有意地运用了对位手法。编者在《岔串》总谱之后所写的注中又指出:“此段与前段(即《十六板》)实为发明前人的苦心,非敢造作也。”说明在合奏中对位手法的运用古已有之,并非他个人的创造。荣斋的这一实践给我们以深刻启示,我国传统音乐蕴藏着丰富的前人智慧和创造,有待于深入的发掘和借鉴。

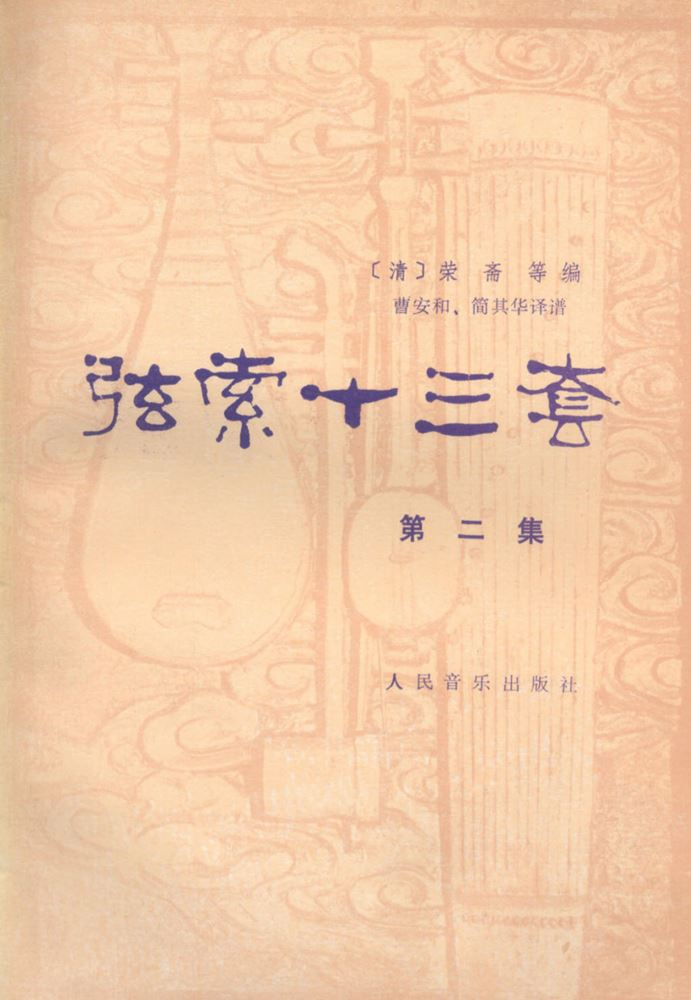

《阳关三叠》

《弦索十三套》是在1955年,由曹安和、文彦译谱,杨荫浏校订,由音乐出版社出版。该书发行后而扬名海内,所以在音乐界也都知道了《弦索十三套》,当时人们都将这种弹奏艺术奉为绝学。这本书没有沿用明谊原作《弦索备考》的书名不知是何原因,也许是牵扯到版权或因作者的政治问题,但是不管怎么样,《弦索十三套》的名字算是叫响了。可以看出明谊著的《弦索备考》价值极高,而译谱者的严谨态度以及艺术水平也令今人望而生畏。后来又陆续出版了两本《弦索十三套》,是五线谱版本。第一集印了3050册,1962年3月北京音乐出版社又出了第二集和第三集,因当时的社会情况却只印了1805册。

弦索十三套

由此可见,《弦索十三套》流传应是在民间是由擅弹俗曲的盲艺人传承,有定制的文字记录只有《弦索备考》;能够有弹古法琵琶又能精通工尺曲谱的只有曹安和、文彦、杨荫浏等老先辈们,只有他们才能理解当年明谊的《弦索备考》,所以他们根据明谊著作译谱的《弦索十三套》应是目前最有价值的弹奏资料。