了解是为了信仰,信仰是为了可以了解。

文/全历史 蓑笠寒江雪

354年11月13日,古罗马神学家、哲学家圣·奥勒留·奥古斯丁诞生。

奥古斯丁是西方教会的四大博士之一,被称为“西方神学的典范”、“西方拉丁语神学之父”。他与托马斯・阿奎那一道,被认为是基督教史上双峰并峙的两大思想家,被罗马天主教系统封为圣人和圣师,简直就是基督教中的孔子。

那么这位圣人有着怎样不同的侧面呢?我们一起来了解。

第一、他是沉沦肉欲后的顿悟者。

奥古斯丁是写《忏悔录》的第一人,后来的卢梭(此处可a至1791年12月21日的巴黎)和托尔斯泰(此处可a至1828年8月28日的图拉)都是在模仿他。他在《忏悔录》中记载了大量他干过的坏事,比较著名的是“偷梨事件”:他和一群社会青年在深夜里偷别人家的梨,偷来后没怎么吃,全拿去喂猪了。他说他并不是因为饿才偷梨,而是享受那种羞辱感。

16岁时他离开家去迦太基学修辞学,不久就和一个妓女有了私生子,两人同居了14年。32岁时母亲给他订了婚,新娘是个18岁的少女,于是他离开了情人。但是因为新娘年纪太小,需要等两年才能举办婚礼,他不甘寂寞,又找了一个情人。

奥古斯丁沉沦于肉欲,但也不忘探索真理。自从19岁时读了西塞罗的作品,他就认定追求真理是他的人生价值。他崇奉摩尼教长达9年,在米兰工作时,他听了天主教徒安波罗修的布道,很受触动,加上他母亲也是一个虔诚的天主教徒,于是他在信仰上开始偏向于天主教。

一次,他正在花园中为自己的信仰而苦恼,这时不知从哪传来了一个孩子的声音说:“拿起来读吧!”他惊奇之下,拿起身边的新约,翻开一看是这样一段经文:“不可荒宴醉酒;不可好色邪荡;不可争竞嫉妒。总要披戴主耶稣基督,不要为肉体安排,去放纵私欲。”他当即顿悟,从此改邪归正,正式皈依天主教,并坚持独身,直到去世。

第二、他是攻击摩尼教的狂热天主教徒。

奥古斯丁皈依天主教后,和自己的朋友组织了一个小规模的宗教团体,并继续扩张势力。他大肆批判自己曾经信仰的摩尼教,写了许多言辞犀利的文章,还在公开场合展开辩论,不断诋毁和攻击摩尼教。他的名气越来越大,受到希波城的主教瓦勒里乌斯的赏识,让他做了自己的助手。瓦勒里乌斯去世后,奥古斯丁接替他做上了希波城的主教。

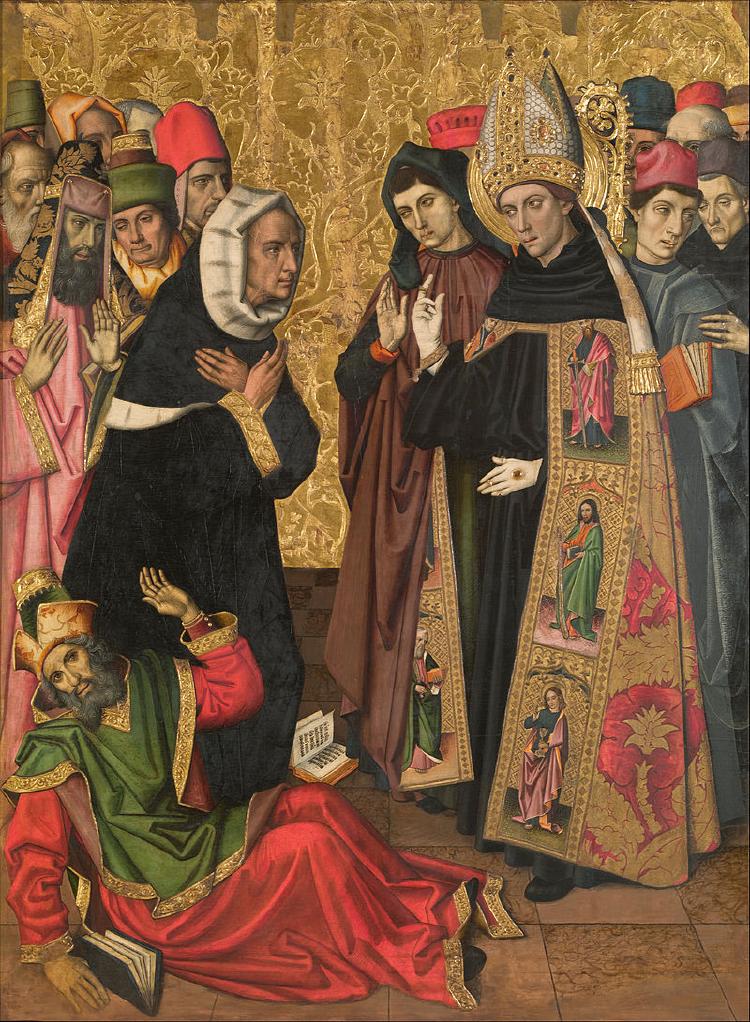

正在辩论的奥古斯丁

奥古斯丁担任主教期间,表现非常活跃,甚至可以用狂热来形容。在打击多拉图斯派这件事上他不遗余力,在他的要求下罗马皇帝宣布多拉图斯派非法。部分多拉图斯派信徒奋起反抗,结果被血腥镇压。多拉图斯派信徒曾勇敢地和奥古斯丁辩论,结果奥古斯丁把辩论变成了审判,他说多拉图斯派是罗马社会违法活动猖獗的的“罪魁祸首”。奥古斯丁积极为统治者出谋划策,提出了著名的两个原则,一个是“恐怖有益”,一个是“强迫进来”,鼓吹用恐怖手段对付异端邪说,强迫其他教派的人改信正统派。

在镇压的过程中,无数多拉图斯派教徒被屠杀或被迫自杀。

第三、他是贯通两希文明的一架大桥。

希腊文明和希伯来文明原本是各自独立的,因为距离的因素,二者互相影响比较小,但是亚历山大(此处可a至公元前323年6月10日的巴比伦)的征服和罗马帝国(此处可a至公元前27年1月16日的罗马)的扩张使得这两个文明最终融合在了一起。

其中以希腊哲学与基督教的融合最具代表性,二者的融合经历了“互相排斥”到“你中有我,我中有你”的曲折过程。如“因其荒谬,我才信仰”的德尔图良,他认为哲学与信仰毫不相干。而奥古斯丁则认为:“了解是为了信仰,信仰是为了可以了解。”二者相辅相成。

奥古斯丁早年接触过新柏拉图主义者普罗提诺的著作,对亚里士多德的范畴论也颇有研究,他用希腊哲学中的理性来理解基督教中的上帝,把希腊哲学和基督教神学融合为一体,创立了一个完整的宗教哲学体系,使自己成为贯通两希文明的一座大桥。之后,他的神学和哲学思想一直占统治地位,直到13 世纪阿奎那的出现。

奥古斯丁的哲学思想也为近代哲学的发展提供了养料,如他提出的“我不能怀疑我在怀疑”是笛卡尔“我思故我在”的初级版,他对上帝存在证明也被笛卡尔(此处可a至1596年3月31日的图赖讷)所模仿;他的时间观,是康德(此处可a至1804年2月12日的柯尼斯堡)先验哲学中时间这一先验直观形式的理论来源。人们总是能在现代哲学中,隐隐约约看到奥古斯丁哲学的影子。

基督教之所以能成为世界三大宗教之一,与它曾经融合希腊文明有莫大的关系,这印证了文化交流促使社会进步的道理。(详见规律2 - 交流促进步:民族间的可接近性与部门协作)

历代评价

1、他在自我观察、自我剖析方面是位艺术能手。他善于描绘精神状态、揭露最深的情感和冲动因素所显示的才能一样令人钦佩。正是因为这个原因,他的形而上学用以力求理解宇宙奥秘的观点几乎完全出于这个根源。因此,与希腊哲学相对立,开始了一种新的发展过程。

——文德尔班

2、圣奥古斯丁提出了两种主观主义,主观主义不仅使他成为康德时间论的先驱;同时也成为笛卡尔的“我思想”的先驱。

——罗素

3、奥古斯丁的体系达到了教父哲学的顶峰,这是古典—基督教文明最后的伟大产品,是垂死的古代留给野蛮的继承者的遗产。

——梯利