在宛转柔肠的背后,是黄自想要做出民族的新音乐的傲气。

玫瑰花,玫瑰花,烂开在碧栏杆下。

我愿那妒我的无情风雨莫吹打,

我愿那爱我的多情游客莫攀摘,

我愿那红颜常好不凋谢,

好叫我留住芳华。

《玫瑰三愿》是由龙榆生作词,黄自作曲的一首艺术歌曲。这首歌的词作是在1932年“一二八”淞沪战争期间的上海。那时东北已经沦陷,日本在上海集结了军舰和飞机,海军陆战队和武装日侨也已经集合在了租界内,到了1月28日的夜里,日军向闸北中国驻军发起攻击。彼时的上海人心惶惶,同济大学和复旦大学都遭到了轰炸,甚至有人认为那时“国亡即在”。

战争期间,上海音乐专科学校里依旧在举办音乐会,龙榆生在幕间休息的时候走出剧场,看到栏杆下的玫瑰花已经开始凋谢。

短暂而热闹的幕间,无人问津的败花,还有孤独地看向这一切的诗人。花落的无助、美好逝去的落寞和战争危局的迷茫,催生了这首《玫瑰三愿》的词作。

1932年“一二八”事件前后上海老照片

黄自在看到这首词后,依词订谱,写出了这首传唱在30年代的歌曲。它以诉说般的口吻讲述了一段以玫瑰花自喻的独白。这首《玫瑰三愿》音乐与歌词结合的非常紧密,它的词作分为两个部分,其中有视角转换,也有情绪的变化。

词作的前半是以诗人的视角,看向玫瑰花开在栏杆下的景象,这样的处理方式像戏剧中的舞台提示,也像是小说的题记序章,让观众更快的融入了进了诗人想要构建的场景。而后半则将视角转换为“我”,是玫瑰的自白,是主人公借物喻人的抒情,也是“三愿”的主体部分。

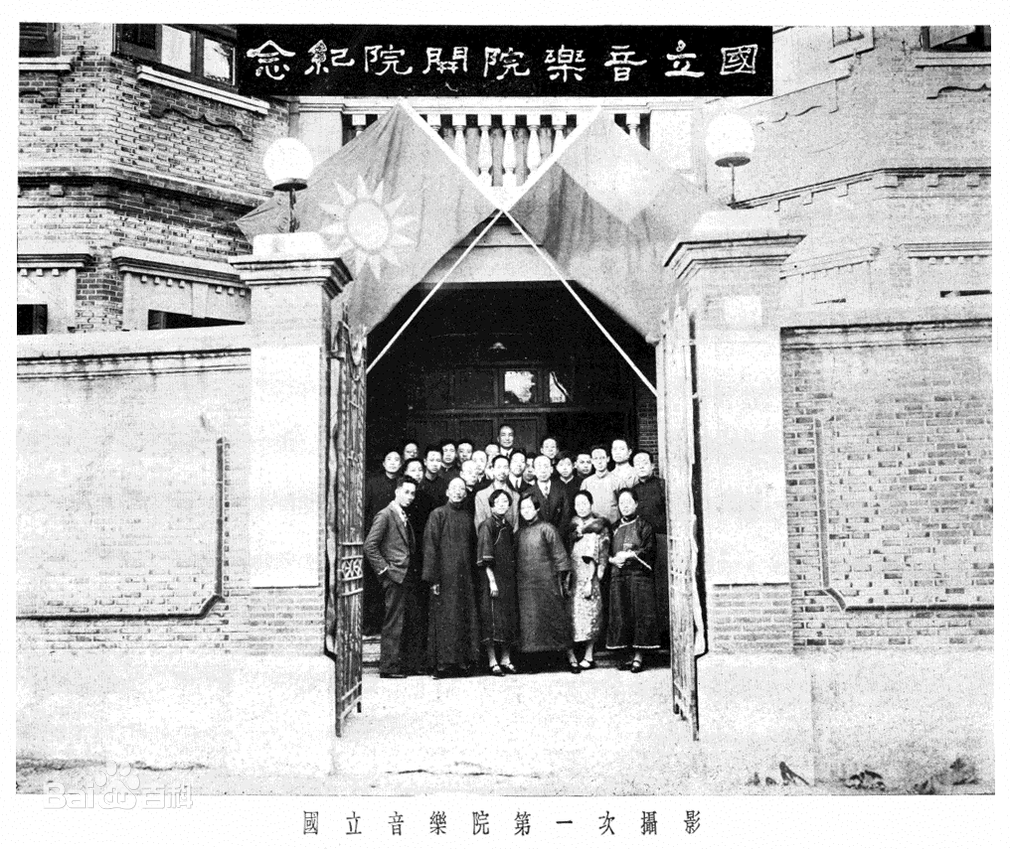

民国时上海的国立音乐学院 也是《玫瑰三愿》歌词创作的地方

诗要写悲,他可明明白白说出悲字来。音乐却不能。音乐只可引我们入悲,而不能告诉我们悲。——黄自

在音乐上,黄自事无巨细的完成了对歌词的诠释。《玫瑰三愿》的旋律也分为两段,前半段低吟反复,音乐以减七和弦为背景,做出音乐上迷离颤抖的效果,将风雨摧残后玫瑰凋谢的情境细腻地描绘了出来。

而在第一段主音落下来之后,后半段的和声织体立即发生了改变,不再是迷离的呼唤,而是以三连音和琶音分解的形式,迅速在平静的水面上激起波纹。和声一步步走向明朗,在以舒展的高音进行抒情自述,一句低一句高,将感情全部铺开,以大线条的形式将“三愿”倾诉出来。

龙榆生是著名的诗人,他用具体的文字为工具表达感情,而黄自完全是以音乐的形式,抽象的勾勒情绪。但是,由于编曲技巧的应用,使文字的直观与音乐的渲染互相弥补,互相做了注脚,共同成就了《玫瑰三愿》这首经典歌曲。

《玫瑰三愿》词作者龙榆生照片

总之我们现在所要的是学西洋好的音乐的方法,利用这方法来研究和整理我国的旧乐与民谣,那么我们就不难产生民族化的新音乐了。——黄自

在《玫瑰三愿》的音乐中,黄自也加入了许多中国民族音乐的部分。比如在第二段音乐三个愿望:“ 我愿那妒我的无情风雨莫吹打!我愿那爱我的多情游客莫攀摘!我愿那红颜常好不凋谢!”时,和声中加入了二度音程的和弦外音,优雅含蓄地使整个作品有了更丰富的色彩。

在中国的历史上,有很长一段区间没有西方意义上受人尊敬的专职作曲家。在宫廷音乐上往往弱化乐工的身份,功能性大于欣赏性。而在文人音乐上,往往又过于阳春白雪,不具有流传广度。

在俗曲部分,戏曲或说唱艺术的作曲在往往被称为“编腔”,主要还是为唱腔服务。而曲牌词牌的乐曲也基本上固定,不需要太多创作。

黄自与萧友梅等人合影

在晚清到民国,我们的视野与西方接轨之后,接受了西方音乐教育的黄自等人成为了第一代人归国的作曲家。他们在接受西方音乐的同时,对民族音乐也有深重的感情。他们所承担的任务是艰巨的,面对的现实也是混乱的。

这时,黄自做出了自己的选择,与萧友梅等尊崇西方音乐体系的想法不同,他认为无论墨守成规的发展旧音乐还是全盘西化都是“自杀政策”,不如创作民族化的新音乐。

《玫瑰三愿》就是其中的一首代表作。它在当时相当具有实验性,却正是因为词曲创作的精心,民族音乐的珠联璧合,而取得了成功。

黄自的新音乐作品《长恨歌》

我们一提起抗日战争,一提起“一二八”,总是热血沸腾,我们总认为这些软绵绵的艺术歌曲,和无助彷徨的词作是无力的,是知识分子骨子里的懦弱。

但事实不是如此,战士们在战场上拼死搏杀,抵抗侵略者,他们保护了国土和人民。而这些学院派的歌声虽然优雅含蓄,却也在文化的战场上,为民族音乐取得了一席之地。《玫瑰三愿》有感于民族危亡时局,创作于战争中心的上海,它也体现着同样的青年热血和理想利刃。

在它的宛转柔肠的背后,是一股耿耿傲气。这是黄自想要做出民族的新音乐的傲气,也是黄自想要用纯粹的音乐情感表达抓住民族、时代和地域脉搏的傲气。

廖昌永展示黄自《玫瑰三愿》手稿

在演唱方面,《玫瑰三愿》也有颇具民族风格的应用,比如“三愿”的后两句:“我愿那爱我的多情游客莫攀摘,我愿那红颜常好不凋谢”中,句尾两字“摘”和“谢”都做出了读音的变化,发音为“扎”和“霞”,这一做法不但可以合辙押韵,也更易与发音和歌唱。

这样的做法在戏曲中早有先例,戏曲在处理一些不好唱的字的时候,就有对字音的改变,称为“上口字”,因为经过改编后,其字往往更加朗朗上口。比如京剧《霸王别姬》中的唱段“成败兴亡一霎那”中,“那”字念为“挪”,就是典型的为了合辙押韵和发音的上口改编。

歌词和旋律的配合,民族和西洋的结合,都使《玫瑰三愿》成为了一首优秀的民族新音乐作品。它是黄自的创造,也是一个时代的尝试,也为后来中国音乐的发展留下了强大的助力。

无伴奏合唱版 《玫瑰三愿》

1938年,在这首歌创作之后的短短6年后,黄自因一场伤寒不幸去世,终年 34岁。弥留之际,他对太太说:“快去找医生,我不能就此死去啊,还有半部音乐史没有写完呢。“黄自的一生太早结束,但是他开创的时代却一直在前行。黄自的创作被无数歌唱家深深印刻在了心里,《玫瑰三愿》也长久地唱响在中国大地上。而他“产生吾国民族音乐”的理想,也永远在一代代的学子心中。