如今我徘徊在嘉陵江上,仿佛能闻到故乡土的芳香。

我必须回去,从敌人的刺刀丛里回去

把我打胜仗的刀枪,放在我生长的地方

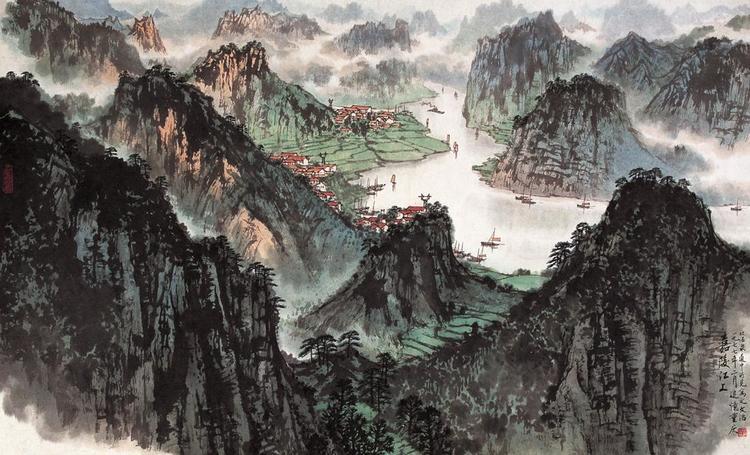

《嘉陵江上》是一首抗日战争时期的艺术歌曲,它创作于1938年的秋天。彼时武汉一场撤退后,抗日局势更加艰难。大批的文艺工作者又撤到了当时的大后方重庆。端木蕻良和贺绿汀也来到了那里。

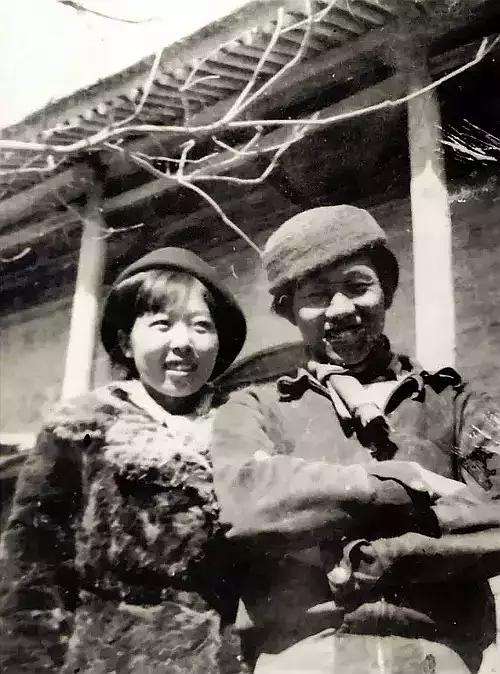

端木蕻良作为一名辽宁人,却已经很久没有回到自己的故乡,而这并不是他不愿,而是他不能。1931年,“九一八”事件发生,东北沦亡,他来到了北平;1935年,他参与“一二九”游行反对当局不抗日,被镇压之后又去到了山西;1936年开始,他又从上海走到武汉,宣传抗日,创作文章。

端木蕻良和妻子萧红

在1938年的秋天,他来到了重庆。端木蕻良的流浪可以说是东北沦陷后,抗日流亡学生的真实脚步。他们一刻不停的奔走在中华大地上,呼唤民众,对话当局。他们希望四万万人站起来,也希望国家可以把侵略者赶出自己的故乡。

根据端木蕻良的回忆,他第一次来到嘉陵江上的时候,正是“九一八”六周年的日子。秋天,江水低落,月光却更显得清丽。

举头望明月,低头思故乡。这样的月夜,不管一个流浪者在江边独行也好,在水上弄船也好,难免会想起自己的故乡。嘉陵江宁静地流淌,端木蕻良的心却无法平静,他的影子映照在水面上,看到这样平静的画面,他突然想到,这里还不曾受到侵略者的进犯,但是在远方的故乡,松花江却早已沦亡了六年。

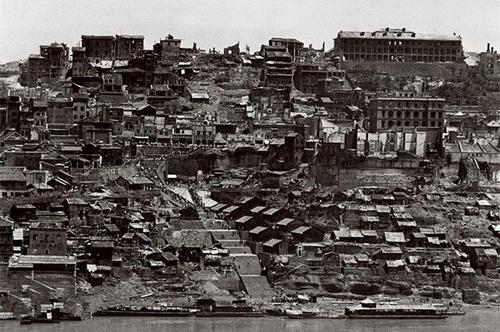

民国嘉陵江畔老照片

端木蕻良感叹道:“从松花江到嘉陵江,这路程应该说是遥远的。”

歌曲《嘉陵江上》的词作是在银色的月光下完成的。词作分为两段,前半段是端木蕻良的讲述,歌词从“九一八”的那天开始,讲到如今的嘉陵江,深刻地表达对故土的思念和流浪的忧伤。

而词作后半段开始,词作者转变了心境,从抒情变为有信念和斗志的宣讲。他说:“我必须回去,从敌人的枪弹底下回去,我必须回去,从敌人的刺刀丛里回去。把我打胜利的刀枪,放在我生长的地方。”一句句铿锵有力,突出地表现了抗敌的决心。

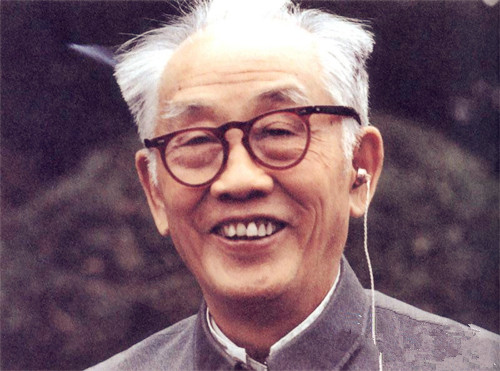

这首歌先有词作,然后才有作曲。为《嘉陵江上》谱曲的就是同样退回大后方重庆的著名音乐家贺绿汀。贺绿汀曾经为这首歌准备过两个版本的曲子,其中一个富有进行曲风格,而另一个就是如今我们见到的版本。两种音乐所用的是同样的音乐语言,只是节奏不同。在同时发表后,抒情的版本接受面更大,因此广为流传。

作曲家贺绿汀

作为一首艺术歌曲,《嘉陵江上》的词作带有着诗歌的韵味。而艺术歌曲这一体裁盛行于18世纪后期,它结合了钢琴、音乐和诗歌的演唱,尽管结构短小,但是其作法非常精致,具有很强的表现力。

贺绿汀在这首艺术歌曲的创作上,体现出了精湛的技术技巧。《嘉陵江上》以有张力的八度跳跃开始全曲,随后用变化音急速下行,很快地烘托出了当时在日本侵略战争中社会苦难而动荡的情绪。

并且,为了配合第一段叙述性强的歌词,他使用了简单同音反复的音调,每个字的唱腔不繁杂,易于听清,并且在第一、二乐句的结尾做出了旋律的下行,与第三乐句的上行递进结合,体现出歌词中所表达的“如今我徘徊在嘉陵江上,仿佛闻到故乡泥土的芳香。”这样复杂的情绪变化。

嘉陵江沿岸 老照片

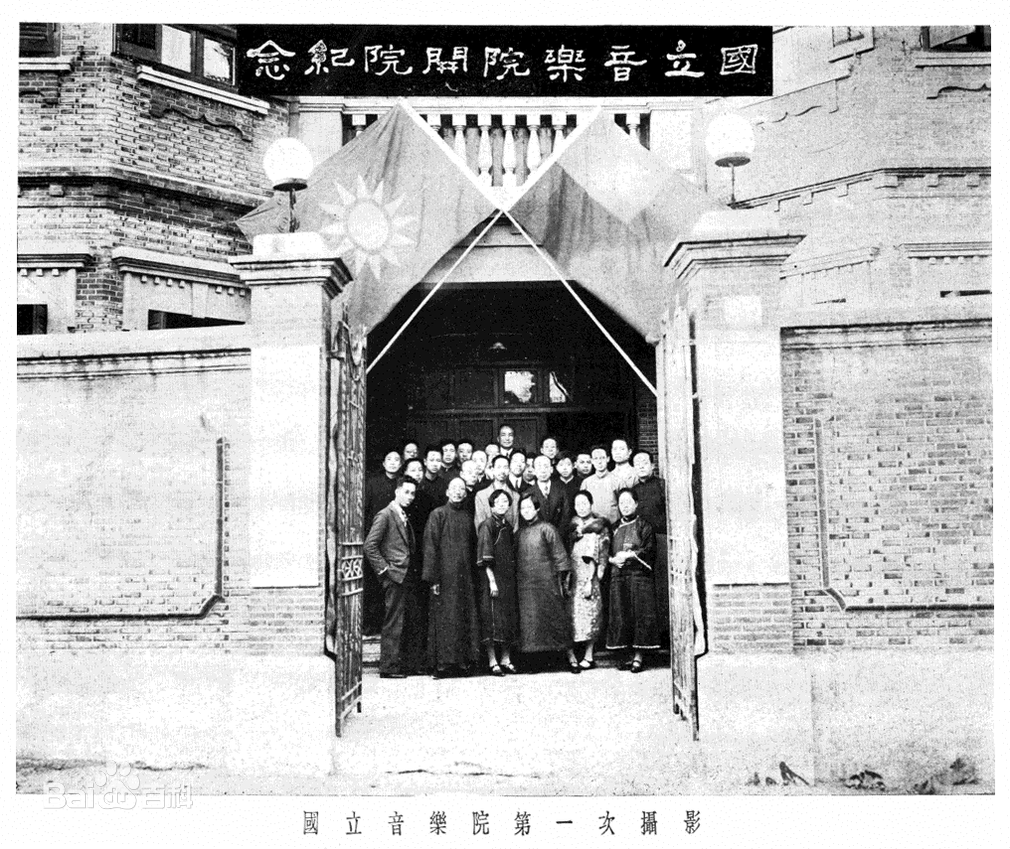

贺绿汀作为上海国立音乐院黄自的学生,无论是西方音乐技巧,还是民族音乐风格,他都能做出很好的把控。在《嘉陵江上》这首歌里,贺绿汀就有意地使用了西方音乐的技巧。在整段编曲中,贺绿汀借鉴西方宣叙调的创作手法,运用较多的三连音节奏,使音乐表达更加自然和口语化。

第二段词作出现的明显变化也体现除了贺绿汀使用西方音乐技巧的痕迹。从对家乡土地沦陷的悲痛转变为抒发反抗的斗志,音乐相应作出了调整。其旋律依旧是同音反复,却作出了整整一个八度的提高,类似西方歌剧中的咏叹调,推动整首歌达到了高潮。

上海国立音乐院照片

贺绿汀认为,随着时间推移,民众并不拒绝应用西洋技法所创作的带有一些西洋风味的音乐,因为民众也并不愿意把自己局限在一个很小的圈子里。

西方音乐技巧的使用让《嘉陵江上》这首歌的逻辑更加严谨,两段音乐分工明确,疏密相间的长短音与高低协调的乐句,共同形成了丰富的感情色彩。

比起民国之初从海外留学回来的第一批作曲家,贺绿汀对民众和民族音乐的自信明显更强。他在应当使用西洋乐的时候毫不犹豫,也在民歌小调改编时下尽功夫。这样的思想格局,也是他能创作出许多优秀作品的原因之一。

歌剧《贺绿汀》中关于《嘉陵江上》的片段

提起《嘉陵江上》,就不得不提同样是讲述“九一八”苦难后的抗日歌曲《松花江上》。两者在历史情感上有其共性,但是在音乐语言上却有很大的不同。比如在调式上,《松花江上》较为传统,而《嘉陵江上》却使用了吉普赛音阶等等。

正是因为作曲方法的不同,造就了两首歌截然不同的音乐风格,《松花江上》着重以匀称的句式带动厚重的情感,更多的体现了国土沦亡的沉重和悲伤,而《嘉陵江上》则更具有戏剧性和跳跃性,完成了多重情绪的转换。

1938年,此时已经是抗战全面爆发之后,在国家危亡之际,已经不止是东北的人们流落他乡,华夏金瓯都被战火荼毒,无数人流离失所,四处流浪。但是,抗日统一战线已经形成,军队开始抵抗,人民开始反击。比起当年只有悲伤,没有反抗的东北,此时多了的是胜利的希望。

男高音演唱《嘉陵江上》

孤独、离乱、斗争、信念——这是《嘉陵江上》表达的复杂情绪。也正是那个抗日救亡时代人们心中的共鸣。正是特殊的时代,造就了这首歌的成功。

正如贺绿汀所言:“这是一个狂风暴雨的时代,一个伟大的时代,这时代对于音乐家不是无益的。唯其在这动乱时代,音乐家才有机会认识自己所处的国家、社会环境,才有机会发现自己的缺点和一些错误观念并加以改正,才有机会为这个时代服务。”