“先王之乐为雅乐,前世新声为清乐,合胡部为燕乐。”

鼓吹乐

在宋、辽、金三朝的《鼓吹乐》之间,既有着继承的关系,也有着各自发展、自由分并的关系。

《鼓吹乐》的演唱人员,大多数并不是宫廷的专业乐工,而是在宫廷举行郊庙、朝会等典礼之前,由太常寺的鼓吹署负责,先期从民间和军队中临时征集了专长鼓吹音乐的人,加以训练之后,到时应用的。

宋代宫廷的《鼓吹乐》,一方面是作为军乐,在皇帝出行时,在仪仗中间应用;也在皇帝出行期间,在晚上停止下来住宿,进行戒严的时候,在戒严区域中应用。《鼓吹乐》队中所用的人数,各时期不同。有的皇帝仪仗中的《鼓吹乐》队是由1793人组成;所用的乐器,有金钲、节鼓、掆鼓、大鼓、小鼓、铙鼓、羽葆鼓、中鸣、大横吹、小横吹、觱篥、桃皮觱篥、箫、笳、笛等。

在一路上,他们既奏乐器,也有歌唱;所唱的歌曲,常常是《导引》一曲。在晚上戒严时候所用的《鼓吹乐》队,在有的时期,是由1275人组成,所用的乐器,有金钲、大角、大鼓、大横吹、小横吹、觱篥、箫、笳、笛等。他们在一个晚上要进行演奏和歌唱三次;所唱的乐曲,有《六州》《十二时》等——曲调很少改动,但歌词时常改换,大都是宫廷的官员们所填写。

另一方面是作为朝会音乐的一部分,在《雅乐》的宫架外面排列着的十二张台——所谓“鼓吹十二案”上演奏。每张台上,有一个由九人组成的乐队;所用乐器,有大鼓、羽葆鼓、金錞、箫、笳和叉手笛等。

- 北宋政和年间(1111-1117)皇帝仪仗中所用《鼓吹乐》,分为前后二部,共用1422人。

- 辽皇帝仪仗中所用的军乐,由《鼓吹乐》与《横吹乐》两种。两者各分为前后二部,共用1450人。

- 金皇帝仪仗中所用的《鼓吹乐》,是参考了宋和辽的《鼓吹乐》而组织的。其天德二年(1151)和大定十一年(1171)的《鼓吹乐》都分为前后两部,每部又分为第一、第二两节。两部四节的乐队人数为1398人。

宋代燕乐

宋代宫廷的《燕乐》,包括这杂剧、歌唱、舞蹈、器乐的独奏和合奏以及百戏等项目。与唐代有着显然不同之处,那就是:歌舞音乐已渐渐不像在唐代那样占有首要的地位,而有着让位于杂剧的趋势。

宋代宫廷设置的《燕乐》机构,最重要的是教坊,其次有云韶部、钧容直、东西班等。它们的设置或取消,它们组织规模的扩大或减缩,以及它们内部的职务上的划分,在前后期间,时时有着改编。

北宋初年(960)就设立了教坊。在教坊组织存在的时候,宫廷虽然拥有大量的职业乐工,但在需要进行大规模演出的时候,仍然需要临时吸收一批民间的乐工和小孩子来参加音乐和舞蹈演出。在教坊的组织废止之后,宫廷仍旧沿用着教坊的名称,但实际上已经没有乐工;宫廷在需要应用《燕乐》的时候,仅由修内司教坊所临时召集一批乐工和小孩子,在进行了二十天练习以后,临时表演一下而已。第十世纪末期的教坊,大约是分为大曲部、法曲部、龟兹部和鼓笛部四部。

辽代燕乐

辽的《燕乐》,包括《国乐》《诸国乐》《大乐》和《散乐》。

- 《国乐》是指辽国从部落时期,经过契丹建国时期一路发展起来的本族音乐。

- 《诸国乐》是指别国使者到辽国时在宴会席上所表演的乐舞。

- 《大乐》是指唐张文收所作的唐代坐部伎中的《宴乐》四部,内容包括《景云乐》《庆善乐》《破阵乐》和《承天乐》。

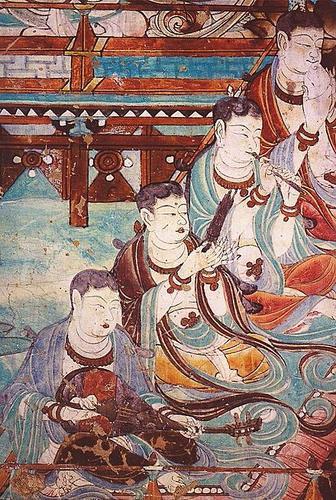

- 《散乐》包括《杂剧》、歌唱、器乐的合奏和独奏以及“角觝、戏马”等《百戏》项目。

金代燕乐

金的《燕乐》,有《散乐》,有《渤海乐》,有其本民族女真的音乐。

- 《散乐》用于朝贺和接待外国使者等场合,由教坊演奏。据《金史》作者说,其所用乐器和所用乐曲已经失传。但靖康二年(1127),金人攻取汴梁,曾从北宋宫廷得到一批教坊乐器。另外,金人常称教坊为“汉人教坊”,而且在金天眷三年(1140)的发驾仪仗中间,还有东西班和钧容直,可见,北宋的《燕乐》组织,大部分已被金人宫廷继承下来。其所为《散乐》,就是宋人的《燕乐》。

- 《渤海乐》是为金所继承的渤海国和辽国的音乐。

金统治者的祖先,出于女真族,原来曾住于松花江东南吉林省境内。在其建国以后,金统治者仍相当注意其本民族的音乐。金世宗在大定十三年(1173)曾命令歌者唱女真的歌曲;他在大定二十八年(1188)又曾用本民族的音乐自己作了歌曲,自己歌唱。