根据我国科学家近年来对一批石器的鉴定得知,早在200万年前,古人类就出没在今天的长江三峡一带,在同猛兽和自然斗争的过程中仍旧保持半饥半饱的艰苦生活,依靠辛勤劳动和智慧战胜自然。而美学作为精神生活范畴有些姗姗来迟,但不影响它在原始山顶洞人中的追求。所谓美即人类对所创造的精神、物质产品及生活方式产生的与其相适应的心理意识,美学在原始社会有着突出的审美倾向,它在原始社会中得到发展,并促进当时文化的前进。

一、从山顶洞人粗陋的装饰品中看美的形成

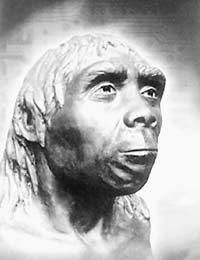

山顶洞人发现于北京市周口店龙骨山北京人遗址顶部的山顶洞而得名,其主要居住场所为自然环境,山上森林茂密,山下草原广阔,还有虎、洞熊、狼、果子狸和牛、羊等各种动植物。山顶洞人以渔猎和采集为生,他们狩猎的对象主要为野兔和斑鹿。考古人员还发现尾椎化石、鲤科的大胸椎,由此说明山顶洞人能捕捞水生动物,把生产活动从陆地扩展至水域,由此标志着人类不断提高的认识和利用自然界的能力。女性在公社时期的社会生活中起着主导作用,根据母系血统确立亲属关系,一个氏族大约有几十个人,他们共同劳动、分配食物,没有所谓的贫富贵贱之分。山顶洞人仍然掌握磨光和钻孔技术来打磨石器,会狩猎、采集、人工取火及捕鱼,即便走到很远的地方也能和相同属性的原始人民交换生活用品。

尤其山顶洞人懂得爱美,用骨针缝制衣服,死后有埋葬,考古人员在山顶洞人的洞穴里发现了磨光的石珠、有孔的兽牙等,对其大概估计为佩戴的装饰品。山顶洞人粗陋的装饰品的出现标志着我国工艺美术的源头为旧石器时代后期且昭示出山顶洞人原始初民爱美、追求美之心和宗教观念。原始人民在旧石器时代的早期和中期所打磨的工具为维持生存,无闲暇时间制作装饰品,到了旧石器时代的晚期,当时的人民已经可以通过熟练的打制石器技术磨制骨工具和制作出精致的细石器,进而才出现穿孔装饰品工艺。

二、美在原始社会的发端及审美意识的出现

中国从史前文明向正史文明过渡的时期为远古至夏商西周,也是中国美学逐渐形成的时期。目前相关研究学者针对远古时期审美状况及认识研究得知,中国审美意识最早可追溯至山顶洞人,最重要的证据为人体装饰物,例如小石珠、钻孔的兽牙、海蚶壳及石坠等。也由此可看出,装饰物的出现表明人的着装有了自我展示、自我表现的审美需要,不再局限于保暖、遮羞、蔽体等实用目的。如果按照现代考古学的方式划分,山顶洞人时期为旧石器晚期阶段,即从打制石器向磨制石器的过渡时期。然而从山顶洞人遗址出土的器物模型得知,那时的山顶洞人已经开始使用了钻孔和磨光技术。那时器物作为生产工具,表面光滑度并不会影响实用功能。要在实用的基础上兼顾器具的外观美,同样需要将石器打磨得规整光滑。美从最初的精神价值也偏向至实用功能,对中国远古先人的生活态度和自我评价产生了极其重要的影响。

原始艺术是原始文化的一种主要形式,即人类加工自然造成的客观、器物的东西,它既是主观努力创造的,也是客观的。当时原始人民美育心理就是随着原始文化艺术产生而逐渐成长。原始艺术的萌发还要从原始人发明使用工具开始,最先制造了工具和火的使用,也标志着从原始群过渡至原始社会,即血缘家族公社时期。原始社会成员在人猿揖别之后有了狩猎的工具,如骨器、木器及石器等。其功能经不断改进和完善变得越来越复杂,制作工艺也越来越精细,艺术美的简单形式也开始从此阶段有了萌芽。

“北京人”石器有相应的制作程序和方法,我国相关考古学家还得到了大量旧石器晚期的造型艺术品,作品上的线条纹饰十分清晰。此外,山顶洞人精心打磨后的鸟骨和鹿骨上的线痕也疏密不一。国外就有相关专家对我国古代石器的出现发表了见解:即便是最贫穷的部落同样会创造生产中属于那个时期的标志性工艺品,从而得到美的享受。主体与客体在人的自我意识得到较充分的发展就会出现相分离,工具的制造就是当时最具有标志性的原始艺术,也是原始成员审美意识萌动的表现。在人类进化过程中产生审美意识是正常反应,如果说原始先民在制作工具时产生了审美意识那就是后天活动中产生的,是一种历史进化特征,他们会用原初的审美观念和审美意识去制作工具。

狩猎是原始人的主要生活来源,而在该项活动中会不断使用石器、木器及骨器等工具,并对其进行改进和完善,不仅促进了原始艺术和审美意识的发展,一定程度更是促进了人的进化与发展。相关考古资料证明,许多艺术物品已经出现在旧石器时期。由此可见原始艺术的存在是普遍的。山顶洞人所制作的饰品光滑、规整、均匀,当时的原始人早都用精致的小砾石、钻孔石珠串起来装饰在身上,说明在原始社会艺术有着极重要的意义。原始先民在长期的各种活动和心理演进中已能发现一些粗浅朴素的美的规律,一方面在作用于自然界的同时不断改造自身的本质,另一方面按照认识到的那些简单美的规律去劳动、生活和制作物品,逐渐向着人类的方向进化。原始人民在劳动进化中之所以把美当成一个追求目标,大部分因为有着对美的渴望和审美体验,审美意识在这种长期演进中逐渐明晰,也带动着审美活动不断完善。

三、从山顶洞人粗陋的装饰品看原始人对美的追求

从相关考古资料可得知,群居的中国猿人由于制作器具较为简单,距离他们的动物祖先也没有较长的距离。后期随着他们对石器的不断加工和完善,人类才从模糊的思维意识中从快感向美感认识方向转化。据文献记载,周口店第15地点是旧石器时代初__期地点,当时就有考古学家发现砍伐器是用巨大的砂岩石片打击而成,为便于手握适当修理了刃缘相对的一方边缘。在中国猿人化石产地里这种加工精细的手握部分的工具再也没有被挖掘到。

旧石器时代中期是许家窑遗址和山西丁村人地点,当时考古学家在该区域发现的石器不是最初品,都经过二次加工后形成具体模型,也由此看出旧石器时代的原始人类在制作石器时已经多了一份预想性和目的性。所挖掘到的有手斧、平圆状器及球状器等,除此之外,还有一种如投掷物的球形工具,由角页岩、闪长岩、石灰岩等石核组成球状。如果从石器整体观察,丁村的石器要比周口店第15地点更为多样化和精细化。数以千计的石球都从许家窑出土,制作方式类似于丁村,但其精致度又高于丁村,有的制作像磨制的,有的滚圆,显示出许家窑人对美的强烈追求。从上述考古研究文献中可得出,旧石器时代中期的原始人民已经不局限于打制功能性石器,逐渐转化为装饰品等精致的石器,多样化的石器类型说明制作分工明确。再加上大量出现的新型石器就可证明当时原始人民的生产力相对于以往有了大幅度提高。

原始人民对美的追求从上述论述中可看出已处于模糊阶段,山顶洞人在处于旧石器时代晚期表现得更为典型。当时山顶洞中有装饰品、石器、骨器文物的遗留痕迹。当中最为重要的为保存完好及毫无残缺的尖骨针。只有针孔处破裂了,其大致梗概仍然可以窥测。针尖锐利、针身圆滑、针身最粗的地方直径为3.3毫米,针孔附近的直径为3.1毫米,其整体制作利用尖状器,山顶洞人的缝纫能力也正是从尖骨针中得知。该能力的主要目的为服务于日常穿着,同时也间接说明人类审美意识的萌芽从这出现。人类最早的装饰品也是在该时期出现,山顶洞人所遗留的装饰品都十分精致,有钻孔的小砾石,穿孔的狐狸、刻沟的骨管及钻孔的青鱼眼。几乎所有装饰品的穿孔都为用赤铁矿染过的发红色。

上述装饰品都是从山顶洞人留下来的,由此可看出在其中花费了制作者不少的精力,这种精力都源自强烈的愿望和目的,进而成为原始人民佩戴装饰品的原因,也说明这些装饰品包含着山顶洞人在精神方面的寄托,并不是单纯的物质用途。它所指的精神层面是精神上的需求,此种需求模式从深层意义的解析其实用功能更为广泛。我国现代学者将这一切都归结为巫术礼仪上的需求,然而其中的情形复杂无比。正如同学者的论述,这些稚拙的装饰品很可能象征美好祝福。

上述就包括原始人民对美的理解,只不过当时还没有从实用中单独划分审美,与实用性纠缠在一起,提升了分辨难度。如果说原始人民的造石工具为了满足生存需求,那么到了此时,这些简单的装饰品经过原始人民的精心磨制则多用来满足人们精神上的需要和心理上的愉悦,超越人类最为基本的温饱欲求。再从宏观角度分析,这些制作简单的装饰品是人类最早的审美意识,同样也是原始艺术的基础土壤。