一、辅助性原则

学生在步入中学之前已有六年的语文基础,他们在汉字识记方面已经积累了不少方法,例如部件识字法、形声字识字法、字理识字法等,将《说文解字》引入教学中是为了给学生提供一种新思路,进而补充和完善他们从前的学习方法。因此在教学中要注意采用恰当的方式,根据学情适当切入,在一些情况下就不需要再引入《说文解字》。

第一是字形、字义简单,学生能联系上下文理解的字,这些汉字如果借助《说文解字》解析反而让简单的知识复杂化。如古代汉语中的“江”专指,“河”专指黄河,这是古代文化常识,不需要专门对这两个字进行解读。第二是《说文》的引入对学生的识记没有太大作用的情况。当学生已经对所学知识感到吃力,《说文》中的知识又对减轻他们的负担毫无帮助,那么就没有必要再引进了。譬如区分“戍”、“戊”、“戌”三个字,戍是一个人背着武器,解释为戍守边境;戊是大的战斧,引申为天干第五位;戌是比戊更大的战斧,引申为消灭。从字形上看不难发现,这三个字古今字形变化很大,很难从中找到规律,从字义上看也对记忆字形没有帮助,如果坚持要引用古文字和本义知识的话,学生会茫然不知所措,学习压力更大,所以学生只要记住“横戌点戍戊中空”的口诀就可以了。

第三是引入的内容比要学习的内容更难的情况。辅助工具的引入是为了学生更轻松地学,如果辅助内容比所学内容更难,会让学生分不清重难点,课堂教学偏离方向,同时激起学生的厌学心理,结果适得其反。想要保持《说文解字》的辅助性,就需要掌握好适度性原则。

二、适度性原则

初中生刚接触文言文,文言知识积累不够,而《说文解字》又是文言文,所以学生学习起来会有一些吃力。因此教师要牢牢把握住适度性原则,只有数量适当、难度适中才能发挥《说文解字》的辅助作用。

(一)讲解数量适当

部编版初中语文文言文出现的单音节词有1600多个,但并不意味着每个词都需要用《说文》解释和记忆,每节课都有教学目标和重难点,教师不能将所有精力耗在生字词的讲解上,每个字都讲、每个字都详讲,这样重复的节奏容易让学生走神,也加大学生的负担,导致学习内容冗杂而无重点。上课之前,教师应确定本堂课需要掌握的汉字,将其中一部分字随文讲解,其余需要掌握又不适合随文讲解的字就放在课堂开始的字词部分解决。但无论随文讲解还是单独讲解,教师都应该以教学目标为主,对字词的讲解是为了让学生更好地理解文章内容,所以要注意字词讲解与课文的契合度,防止因为讲解字词而打断课程进度。

(二)讲解难度适中

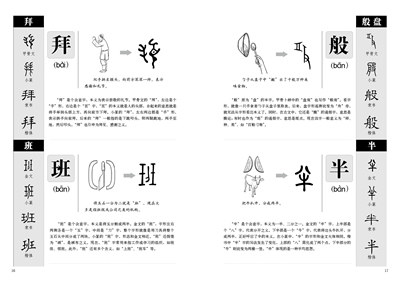

对《说文解字》讲解的深度直接关系到它能否作为辅助工具出现在教学中,如果讲解得过深语文课堂就变成了大学的《说文解字》专题,只是蜻蜓点水又没有出现的必要,这个度需要教师灵活地掌握。《说文解字》中的古文字应该作为一种直观形象只要引起学生兴趣、让学生通过图片化的文字有个直观感受即可,例如至于古文字中什么样的符号代表什么字、为什么要这样写,以及文字后期是如何变化的,都无需涉及,一切以方便学生理解为基准。

例如讲到“一箪食,一豆羹”中的“豆”,教师出示“豆”字的篆书图片,它像一个高脚器皿,用来盛食物;“戍守”的“戍”,古字形是一个人背着武器在边境守卫。学生能够通过图片中的形象理解字义就可以了,至于汉字隶化和楷化中发生的讹变等并不需要知道。要始终牢记《说文解字》存在的意义是作为课堂内容的辅助工具,当它的内容和课堂内容无关或难度超出学生理解范围时就应该及时停止或更换其他教学方式。

三、趣味性原则

将《说文解字》引进教学的初衷是在一定程度上改变文言文教学枯燥、晦涩的现状,因此在利用《说文解字》的时候应该体现出汉字的趣味性,调节课堂氛围,以最容易让学生接受的方式讲解知识。例如在区分“即”和“既”时,教师可以运用这两个字的古文字形态加以分析。“即”的左边像装满食物的碗,一个人面朝着食物跪坐着,准备吃饭,所以“即”字表示靠近食物,就餐。想吃饭必须先走近食物,所以“即”就有了“靠近、接近”的意思,如“若即若离”,此外它还可以作为副词,表示“就,立刻”,如“太守即遣人随其往”。

“既”的左边和“即”一样,都表示盛着食物的器皿,但是右边的人却是嘴背对着食物,张口像在打嗝的样子,所以“既”表示已经吃饱饭了,转身准备离开,强调完成的状态。做动词的时候“既”是“完成、结束”的意思,如“既而儿醒”,做副词的时候表示“已经”,如“既加冠”。在讲解这两个字的时候教师重点应该放在两个小人的形态上,两个小人像学生熟知的火柴人,看似博大精深的汉字居然也有那么“不严肃”的场面,学生更容易产生亲切感。两个小人一个低着头在吃饭,另一个张着嘴打着嗝,显然是吃饱要走了,对应到现代汉语中“卩”也是面对着食物,“旡”则开口朝外,学生看到这两个字形就会想起两个不同形态的人,在轻松愉悦的氛围下也记住了两个字的不同意思。所以教师在讲解的时候要抓住和学生生活相关、能引起他们兴趣的点,巧妙利用文字的图画性,抓住学生注意力,从而提高教学效率。