前因:第二次抗意战争爆发;后果:海尔·塞拉西回国抗意。

文/全历史 蓑笠寒江雪

前因

第二次抗意战争爆发:1935年,意大利总理墨索里尼在没有正式宣战的情况下,下令意大利军队入侵埃塞俄比亚。起初,埃塞俄比亚皇帝海尔·塞拉西一世企图通过国际联盟来调停,但国际联盟迟迟没有动作,海尔·塞拉西一世只好出兵对抗,抗意战争打响。

1936年,埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴被意大利军队攻陷,皇帝海尔·塞拉西一世被迫流亡英国。

海尔·塞拉西一世选择流亡英国实在是无奈之举。尽管埃塞俄比亚的南方各省尚有一定实力可以和意大利军队周旋许久,但是海尔·塞拉西一世已经明白和意大利军硬拼只能是死路一条。自己的卫队是埃塞俄比亚装备最精良的部队,这时几乎已经打光了,剩下的诸侯率领的军队,装备落后,而且军心各异,更不可能是意大利军的对手。

海尔·塞拉西一世从北方战场撤退到首都亚的斯亚贝巴时,形势十分危急。意大利军对正火速赶来,而这里的塔克尔学士招募的士兵还未曾和意大利军一战,对战争心存乐观。尽管这里的年轻战士们斗志昂扬,都想和意大利入侵者拼死一战,但海尔·塞拉西清醒地断定首都已经守不住了。

塔克尔学士给海尔·塞拉西的建议是迁都到西部地区的戈雷,然后用剩下的兵力和意大利军打游击,那里的阴雨天气可以有效地阻止意大利陆军和空军的活动。海尔·塞拉西一时间拿不定主意,而意大利军进展迅速,迁都已经来不及了。一些大臣建议皇帝逃走,这惹恼了死战派,甚至有人扬言皇帝如果逃跑他将半路伏击。

为了服众,海尔·塞拉西只好召集大臣开会研究对策。经会议讨论,最终以21比3的票数赞成他携家人流亡欧洲。尘埃落定后,海尔·塞拉西派人同英国大使馆打好招呼,他将携家人乘火车前往法属索马里,然后坐英国军舰逃走。

流亡英国是海尔·塞拉西的一条出路。国际联盟是海尔·塞拉西唯一可以依靠的强大力量,只要能争取到国际联盟的帮助,赶走意大利的侵略军就有了希望。而国际联盟中最愿意帮助埃塞俄比亚的就是英国,倒不是因为英国和埃塞俄比亚交情有多深,而是英国不想看到埃塞俄比亚被意大利独吞,英国要在埃塞俄比亚分一杯羹,如果由英国来独吞就更好了。英国的企图后来基本得到了实现。

海尔·塞拉西的流亡之途还算顺利,他先是乘专列前往吉布提(亚丁湾西岸港口),接着乘英国军舰成功逃跑。

不过,这是海尔·塞拉西又一场战斗的开始,这次不是领兵打仗,而是在国际外交中替埃塞俄比亚呐喊。在随后召开的日内瓦国际联盟全体会议上,他掷地有声地说:“我是在捍卫所有正在受到侵略威胁的弱小民族的事业。曾经对我作出的承诺变成了什么?……上帝和历史会记住你们的判断!”他那极具震撼力的话语,让他获得了世界良心的美称。美国《时代周刊》将其列为“年度先生”。

在演讲的最后,他还语重心长地提醒各国:“今天是我们(遭受法西斯的蹂躏),明天将是你们(面临法西斯的践踏)。”他的话后来确实得到了应验。

塞拉西在流亡英国期间,处境十分落魄。英国政府不以国宾的礼仪对待他,英王和首相也不与他见面,英法官员都把他当成了一个下了台的皇帝对待。但是塞拉西在国际联盟会议上的演讲打动了世界各地的非裔和一些在道义上支持埃塞俄比亚的世界友人,他们在舆论上声援埃塞俄比亚。塞拉西则积极寻求帮助,筹款资助埃塞俄比亚的抗意游击战。

后果

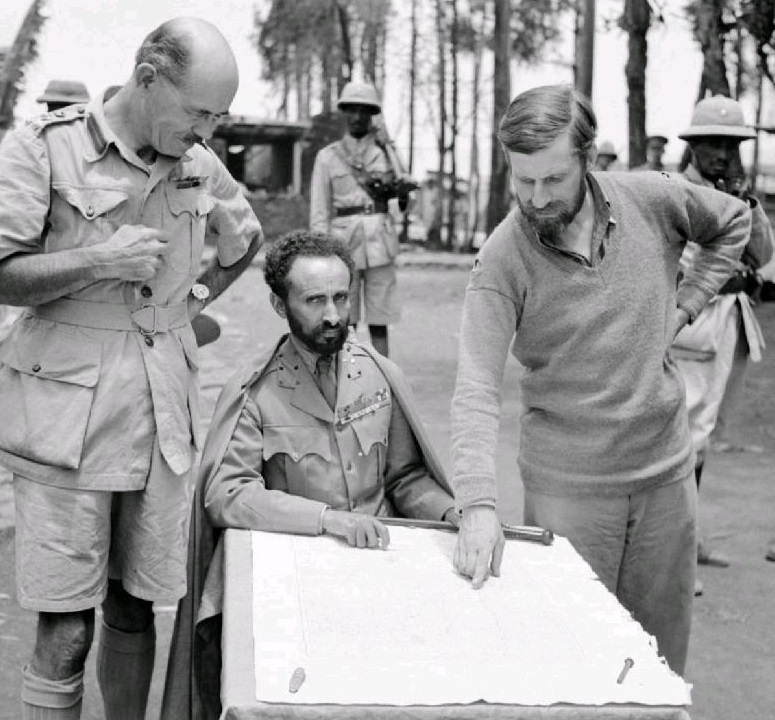

海尔·塞拉西回国抗意:1940年,海尔·塞拉西返回非洲,在苏丹喀土穆组织了新政府,埃塞俄比亚国内人士和流亡海外的爱国者纷纷向喀土穆集结,并组建起一支军队。第二年,海尔·塞拉西率军进入埃塞俄比亚,并在当地游击队的配合下,抗击意军。

结论:塞拉西在流亡英国后,埃塞俄比亚各地的武装力量始终保持着抗战的继续,用游击战的方式对付意大利侵略者。塞拉西则积极争取国际力量的帮助,成为了抗意斗争的精神领袖,并且他还用筹款资助的办法支持国内的抗意斗争。