前因:第二次意大利独立战争;后果:巴赫下台。

文/林夕不皓

前因

1859年,撒丁王国在首相加福尔的带领下,追求意大利地区的独立与统一,遭到了奥地利的拒绝,在获得法国的支持后,撒丁王国对奥地利开战,爆发第二次意大利独立战争。

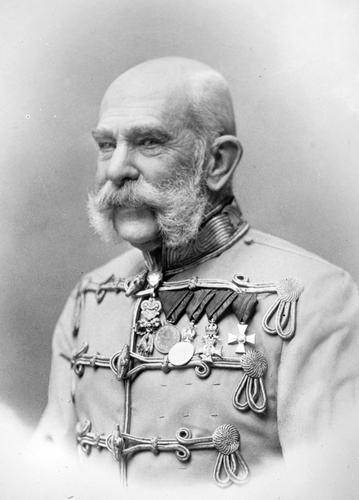

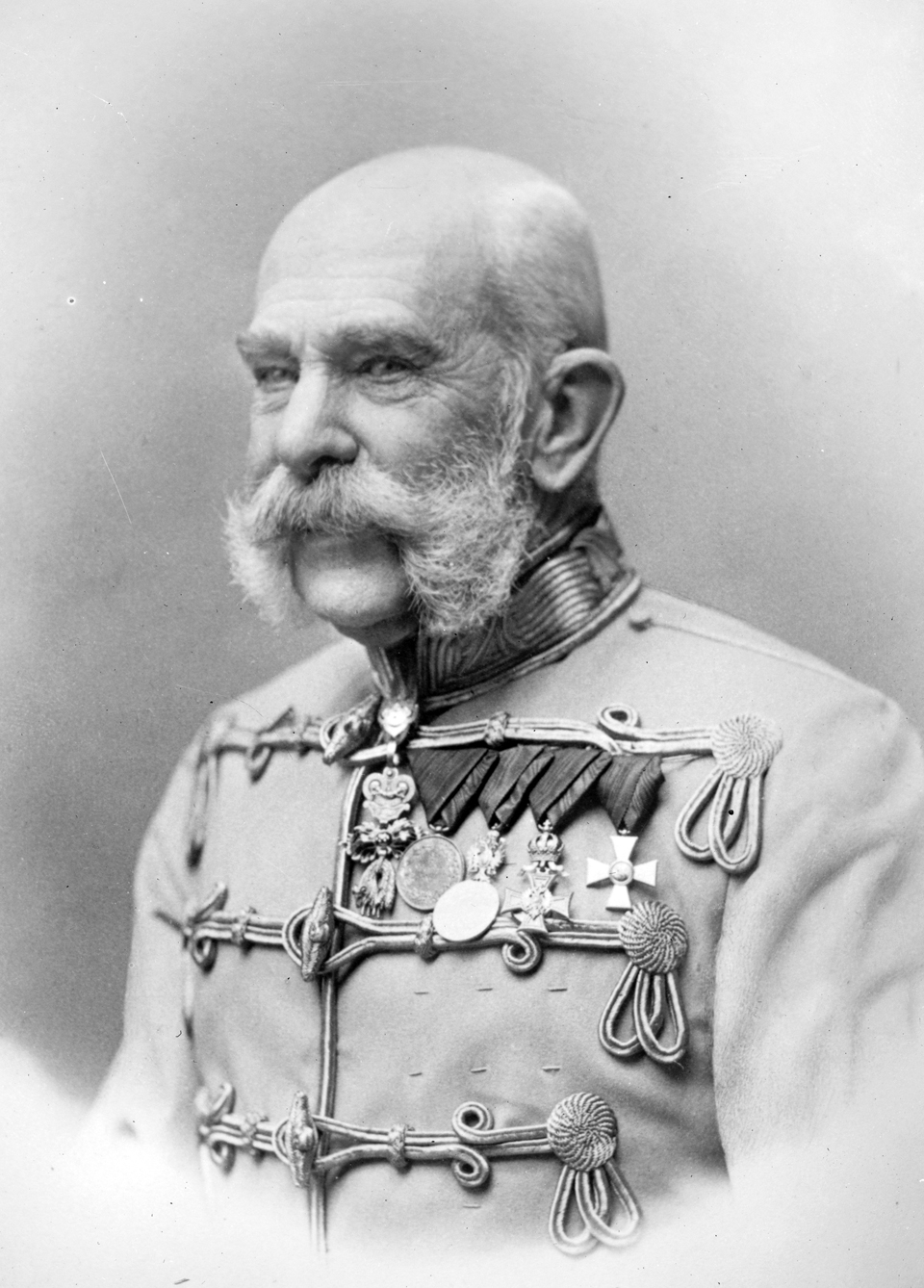

1859年6月24日,奥地利皇帝弗兰茨·约瑟夫一世带领奥地利军队,在索尔费里诺地区与法国和撒丁王国的联军进行了一场会战,史称“索尔费里诺战役”。

索尔费里诺战役

索尔费里诺战役是第二次意大利独立战争中的最后一场战役。这场战役的爆发与奥地利推行的政策有极大关系。1852年巴赫成为奥地利首相,在帝国内推行开明专制改革,竭力加强中央集权体制,其中一个重要的措施就是取消奥地利附属地区的自治,以铁腕手段解决民族问题。而当时奥地利控制的意大利地区,撒丁王国正在追求独立,为了扼杀它的这个苗头,奥地利于是决定诉诸战争。

在“索尔费里诺战役”开战之前的4月29日,奥地利向撒丁王国宣战,第二次意大利独立战争就此爆发。在战争爆发之初,双方并没有进行大的战争活动,只有一些零星的小战斗爆发,不过这一局面在奥地利得知法国也要派军参战后发生了改变。

原来早在战争爆发前,撒丁王国就和法国签订了密约,条约规定法国会在撒丁王国收到攻击后予以帮助。因此,当奥地利宣战后,法国就在准备派兵参战。这件事不久后就被奥地利得知,于是奥地利决定在法军到来之前,直接打败撒丁王国,然后再对付法军,取得战争的胜利。

萨丁王国所在位置

然而,当时奥地利在意大利地区的指挥官尤莱伯爵确过于谨慎,在提契诺河徘徊不定,延误了战机,给了法-撒联军集结的时间。1859年5月14日,法国皇帝拿破仑三世来到前线,成为了法-撒联军的指挥,两个国家的军队也集结在了一起。于是。奥地利之前设想的将双方各个击破的战略失败了。

不过奥地利也不怂,各个击破不行,那我就来个一打二。1859年6月4日,奥地利元帅居莱率领奥地利主力集团5.3 万人,在马真塔地区与法军的4.95万人进行会战。尽管奥地利有着人数优势,但是这场会战奥地利还是失败了。幸亏当时法军害怕受到埋伏,没有追击,给了奥地利军队修整的机会。

在奥地利战败后不久,奥地利皇帝弗兰茨·约瑟夫一世就得知了消息。皇帝非常生气,把居莱撤职了,自己跑到前线当了统帅,和法国皇帝拿破仑三世对峙,准备来一场皇帝之间的较量。

事实证明,约瑟夫一世完全不会打仗。他到达前线后,奥地利军队本来很受激励,准备和法军大干一场,洗涮之前失败的。结果,约瑟夫一世的所做作为给奥地利军队整蒙圈了。

他先命令奥地利军队放弃卡斯提奥涅高地,退回到明桥河东岸设防,结果奥军在刚退回到东岸后,约瑟夫一世又让奥军再次回到明桥河西岸,重新设防。奥地利军队就这样在约瑟夫的“英明”指挥下,瞎折腾了一阵。

弗朗茨·约瑟夫一世

在奥地利军队在陪着他们的君主瞎胡闹的时候,法-撒联军已经攻占了米兰地区,并且继续向东进攻,准备在普鲁士参战之前解决掉奥地利。不过奥地利人也发现了法-撒联军的意图,于是沿基耶塞河发动反击。两军在索尔费里诺地区不期而遇,由最初的小规模交火逐渐演变成了大规模的会战。

本来在会战开始前,奥地利军队占有绝对的兵力优势的。当时奥地利至少有九个成建制军,兵力不少于20万人,而法军至多15万人。结果约瑟夫一世自己玩了一把骚操作。他先将分出来两个军去攻击法军的后面,为了掩护这一行动,他又分了一个军防止法军的偷袭。然后剩下了六个军才是留在会战正面战场的。其实这时候,奥军兵力和法军也差不了太多,打起来谁输谁赢还不一定呢。结果,约瑟夫一世又出手了,他直接将奥军平铺在长达12英里(约20公里)的战场上,这就导致奥地利的军队没有绝对的进攻强点,无法突破法-撒联军的阵线。而且不仅无法突破敌人的防线,这种布置使得奥军的防线十分薄弱,能够让联军轻易的突破。

1859年6月23日,约瑟夫一世下令奥地利发起进攻。一开始,奥军凭借自己的勇敢,在战斗中取得了优势,占领了波佐伦哥、沃尔塔等地区,结果到了第二天,奥军遇见了联军的主力,由于兵力差距,经过一日的激战,奥军还是败下阵来,并被法军突破防线,占领了索尔费里诺地区。于是,会战以奥地利的战败而告终。

后果

由于索尔费里诺战役的失败,奥地利首相巴赫下台,改革也被迫停止。

结论:这次会战也是第二次意大利战争中的最后一战,在此之后,交战双方签订合约,结束了战争。意大利则走上统一的道路,而因战争失败,奥地利首相巴赫应牵连责任被迫下台,开明专制的改革终结。