一首鲜活的充满永恒生命力的音乐!

起来!不愿做奴隶的人们!

把我们的血肉筑成我们新的长城!

中华民族到了最危险的时候,

每个人被迫着发出最后的吼声……

国歌同国旗、国徽一样,是国家的象征。回顾历史,在新中国成立之前,我们其实没有真正为人民所拥护的正经国歌,或者说那些所谓的“国歌”的影响力和精气神都没有《义勇军进行曲》深刻。

中国最早诞生的国歌还是临时即兴编的。1896年,北洋大臣兼直隶总督李鸿章作为外交特使赴西欧和俄国访问,按外交惯例,在欢迎仪式上需要演奏国歌,清政府只好临时编了一首歌曲,人称《李中堂乐》。不得不说,这实在是有损大国威严的草率之举,无奈之下也符合当时的国情。此后十多年来,清政府在对外交往和国内大典中一直沿用《李中堂乐》,直到20世纪初期,清政府才正式颁布了一首十分晦涩的名为《巩金瓯》的国歌。

辛亥革命之后,清政府被推翻,南京临时政府以一首反映资产阶级立国思想的《五旗共和歌》作为国歌。后来,袁世凯窃取辛亥革命的成果,复辟帝制,建立了中华帝国,把一首名为《中华雄踞天地间》的歌曲作为了国歌。

1920年,段祺瑞政府又以名为《卿云歌》的歌曲作为国歌,1930年,南京国民党政府把国民党的党歌作为代国歌。直到1949年,国民党蒋家王朝在中国大陆的统治临近末日,中国共产党领导下的新中国终于得以建立,《义勇军进行曲》被选定为中华人民共和国国歌。这一决定成为众望所归的结果。

为什么一致同意选择《义勇军进行曲》作为国歌呢?

因为这是一首有着广泛的群众基础和接受度的抗战作品,它在民族危难之际给所有不愿当亡国奴的人民以精神鼓舞。另外,除了歌曲体现的纯粹精神力量之外,《义勇军进行曲》的政治属性也符合共产党领导下建立起来的新中国的政体性质。这首歌曲是共产党组织和领导人民群众坚持抗战而诞生的精神产物。

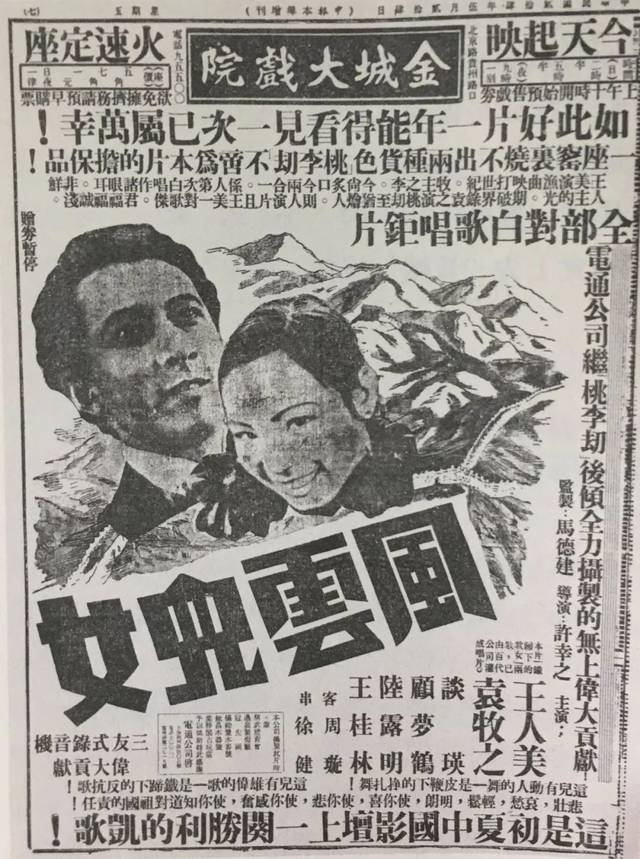

《义勇军进行曲》原本只是1935年上映的电影《风云儿女》的主题曲。这部电影是当时作为地下党的中国共产党历经很多困难才得以成功拍摄的一部片子,初衷就是希望在民族存亡之际,通过电影的方式影响群众的思想,号召大家团结一致,抗日救国。

然而,当时的执政党是国民党,宣传抗日和共产主义的思想显然不符合它的根本利益。“攘外必先安内”,因此凡是宣传抗日和共和思想的地下党人都遭到了国民党的围剿、镇压甚至残害。

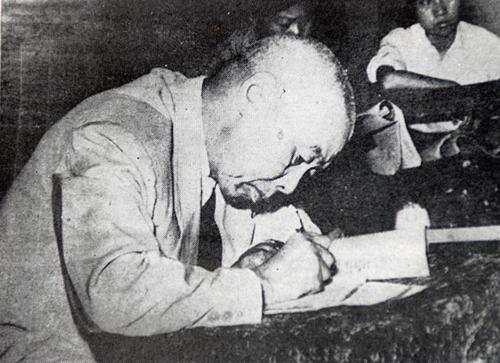

电影《风云儿女》的编剧原本是共产党员田汉,1935年2月19日深夜,他不出所料被国民党逮捕入狱。好在田汉入狱之前,剧本基本已经完成,《义勇军进行曲》的歌词也完成了第一段。在此情况下,电影公司另托夏衍继续秘密完成电影相关事宜。

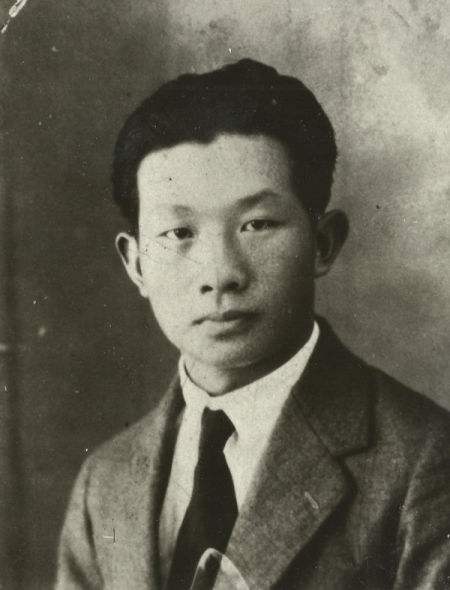

众所周知,《义勇军进行曲》由聂耳作曲。有着“人民音乐家”、“革命音乐家”称号的聂耳其实并非音乐科班出身,不过他非常勤奋并热爱音乐,而且从小就追求进步和革命,可惜他的生命太过短暂,仅有23年。在认识共产党员田汉之后,聂耳甚至把田汉当做自己的精神引领者,在田汉的介绍下,聂耳加入了中国共产党,他把解救人民于水深火热之中的期望寄托在了共产党身上。

田汉和聂耳此前有过多次合作,在聂耳一生所创作的歌曲中,有超过四分之一的作品,都是由田汉来作词的。他们不仅有共同的艺术追求,也有共同的社会抱负和政治理想。

聂耳因为歌曲创作,在当时电影圈有些名气,他把用音乐宣传抗日救国思想当做自己的使命。得知田汉被捕之后,聂耳非常震惊和激愤,他找到夏衍,恳请夏衍让自己为电影《风云儿女》的主题曲《义勇军进行曲》谱曲。

《风云儿女》的导演许幸之在《忆聂耳》中回忆,聂耳曾说:“为创作《义勇军进行曲》,我几乎废寝忘食,夜以继日,一会儿在桌上打拍子,一会儿坐在钢琴面前弹琴,一会儿在楼板上不停走动,一会儿又高声地唱起来。房东老太婆可不答应了,以为我发了疯,跑到楼上来大骂了我一顿。末了,我只有向她道歉了事。”聂耳完全沉浸在要为中国义勇军创作一首类似《马赛曲》的激情之中。

在谱曲过程中,聂耳觉得田汉的歌词初稿唱起来不太顺口,但田汉已入狱,二人无法见面商量。于是,聂耳在与多方讨论之后,将部分语句做了调整。比如“冒着敌人的炮火”这句,田汉的原文是“飞机大炮”,词汇拖沓不好演唱,改为“炮火”;“起来”改为重复三遍;最后“冒着敌人的炮火,前进!”重复两遍,用叠句表现出人民坚强的意志和坚定的决心。田汉出狱后听完《义勇军进行曲》,由衷地对聂耳精准的修订成果深感叹服!

关于《义勇军进行曲》对民众的影响力,当时的电影史学家程季华这样评价:“这支在中国音乐史及电影史上将永远闪烁着战斗光芒的革命歌曲,以奔放豪迈的革命热情,高亢激昂的旋律和群众喜闻乐见的形式,震撼人心地唱出了当时民族危机的深重,唱出了团结战斗的意志,唱出了时代的声音、人民的声音;它有如进军的号角,使人热情迸发,精神为之一振。”

在拍摄《风云儿女》的过程中,由于国民党经常出入干涉工作,而导演许幸之那时也是电影界的外行,摄影师也不够专业,所以电影没有得到高度的提炼,人们对电影本身的评价并不高。但许幸之对《义勇军进行曲》的影响力却给予了非常高的评价。他曾在接受日本媒体采访时表示:“如果说《风云儿女》有优于其他电影的地方的话,那就是《义勇军进行曲》。这首歌吹响了抗日战争冲锋的号角,爱国志士们唱着这首歌与日军战斗,唱着这首歌慷慨赴刑场。因此,新中国定这首歌为国歌。”

在《义勇军进行曲》被定为国歌之前,还发生了一个小插曲。1949年9月25日,毛泽东、周恩来在中南海丰泽园,听取筹备组关于国旗、国徽、国歌等的意见。在讨论国歌时,对于把早已在群众中流传的《义勇军进行曲》作为代国歌受到各方赞成,但有些人认为歌词需要进行一些修改。他们觉得这首歌在抗日战争中产生过历史作用,有历史意义,但现在形势变了,要对歌词进行修改。

有一位委员说,曲子是好的,但“中华民族到了最危险的时候”欠妥,最好修改一下。周恩来总理却不同意这一建议,他说:“这样才能鼓动感情。修改后,唱起来就不会有那种感情。”最后,毛主席拍板,决定保留歌曲原作,这样才有居安思危的效果。

1949年10月1日,在开国大典上,毛主席用洪亮的声音庄严宣告:“中华人民共和国中央人民政府成立了!”伴随五星红旗在天安门广场上冉冉升起,雄壮的《义勇军进行曲》第一次作为中华人民共和国国歌响彻了宏伟的天安门广场,响遍了全中国,传遍了全世界。

把《义勇军进行曲》作为中华人民共和国国歌,不仅在于它让人感受到恢弘的气势和精神震撼,更打动人心的一点在于,如若从对年轻的聂耳的情感角度来说,《义勇军进行曲》定格了年仅23岁的作曲家在特定历史背景下那种热血沸腾,充满力量和永不屈服的精神气质,这也正好代表着历经磨难成长起来的中国共产党和新中国的精神气质。因此,《义勇军进行曲》是一首鲜活的充满生命力的音乐。