简介

隋朝赋税分为租、调和力役三种。隋文帝杨坚原为北周宰相,曾实行“罢东京之役,除入市之税”。杨坚称帝后,为了使更多的农民从士族豪强的荫庇户变为国家掌握的纳税户,以开辟税源,进行了大规模清查户口和预先确定纳税等级工作,使农民认识到“为浮客(为避税,作豪强佃户),被豪强收大半之赋;为编氓(农村居民),奉公上,蒙轻减之征”。隋文帝还推行均田制,实行轻徭薄赋政策,还一度“罢酒坊,通盐池、盐井与百姓共之”,即废除了官卖盐、酒制度,连盐税、酒税也停止征收,彻底打破了汉朝以来的专卖制度。

主要内容

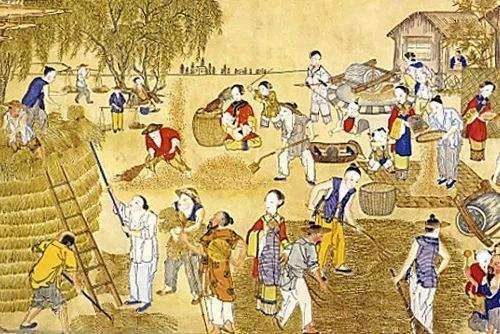

隋文帝采纳兵部尚书杨尚希的建议,撤郡并县,“存要去闲,并小为大”,“国家则不亏粟帛,选举则易得贤良”。撤郡并县后,官府冗员减少,国家开支节省。隋文帝的改革使国家经济实力增强,但隋朝第二代皇帝隋炀帝杨广却一反文帝轻徭薄赋的政策,横征暴敛,租税之外任意课征,甚至预收未来10年田租。徭役、兵役更是繁重,不断征发农民筑西苑,营洛阳,缮离宫,开运河,修长城,伐高丽。彻底打破了隋文帝制定的赋税制度,最终导致农民起义遍地爆发,李渊父子趁机起兵推翻了隋朝。唐朝是在隋末农民起义中建立起来的,李渊父子深知百姓疾苦,轻徭薄赋是其基本赋税原则。唐高祖李渊建国初期颁布均田制和租庸调制,“有田则有租,有家则有调,有身则有庸”,庸是代替力役的赋税。但时值战乱,仅在关中推行,后由唐太宗李世民推行到全国。唐初实行的租庸调制和过去的赋税制度相比有重大突破,主要表现为增加了“庸”的内容,即以实物代役制度,这可以说是一个极大的进步。特别是按自然灾害的程度减免租庸调的规定,更体现了统治者的民本思想。

均田制和租佣调制奠定了唐初的经济基础,是历史上出现“贞观之治”的前提条件。李世民的轻徭薄赋政策受到魏征的直接影响。魏征任宰相,多有智谋,是谏言诤臣,深受李世民的赏识。魏征的赋税思想具有积极的社会意义,其基本观点可归纳为以下四点:其一,反对涸泽而渔的敛财手段;其二,主张长期实行“轻徭薄赋”政策医治战争造成的经济重创;其三,政府维护税法的信用;其四,君王去奢省役。唐太宗李世民之后是唐高宗,高宗在位34年间由武则天主事25年,高宗死,中宗继位,不到一年被武则天所废。之后睿宗继位,在位5年又被武则天所废。武则天以周代唐,自己称帝15年,史称“武周”。因此,李世民之后,就是武则天掌权天下。武则天的政绩在于选拔贤能,实行管治,这对于经济发展有一定的促进作用。武则天之后,恢复大唐国号,中宗复位,五年后为韦后所害。睿宗之子李隆基起兵杀韦后,拥其父睿宗复位,睿宗在位二年,退为太上皇,传位于李隆基,是为唐玄宗。唐玄宗政治清明,励精图治,选用贤能,奖罚分明,使吏治焕然一新,开创了“开元盛世”。在经济发展方面采取三项重大措施:其一,继续均田,抑制兼并;其二,兴修水利,灌溉农田;其三,边疆屯军,内地增加屯田,提高国家收入。但唐玄宗后期沉湎于声色之中,把三千宠爱加于杨贵妃一身,“春宵苦短日渐高,从此君王不早朝”。又委任李林甫为相,此人口蜜腹剑,妒贤嫉能。后任用杨贵妃的堂兄杨国忠为宰相,任用安禄山为节度使。后来,杨国忠与安禄山争宠,安禄山与部将史思明公开发动叛乱,史称“安史之乱”。唐朝由此盛极而衰。“安史之乱”后,北方和中原形成众多藩镇拥兵割据的局面,国力日趋衰微。割据的藩镇,有的是“安史之乱”的降将,有的是平叛的节度使。他们割据的特征之一就是不贡赋税,特征之二就是世袭制。

到公元780年,唐德宗即位,宰相杨炎总结以往税收改革的经验,提出四点赋税思想,即量出为入、简化税制、赋税负担能力、租税以货币缴纳。唐德宗于建中元年采纳杨炎的建议,废除租佣调制实行“两税法”。租佣调制是以户为课税对象,而两税法是以地为课税对象,相比而言,后者比前者合理,是中国赋税制度的一种重大变革。唐玄宗开元以后,盐、茶、酒实行专卖制度。唐肃宗乾元元年(公元758年),国家财政危机之际,政府创行盐法,民制盐,“官置吏出粜”,每斗盐原价十文,官加榷税一百钱,计售价一百一十钱,官府获利税十倍。这与当今的增值税极为相似,税为价外之税,单独计算。后来改为刘晏盐法,官府把盐卖给盐商,由盐商分销并纳榷税。唐德宗贞元九年(公元782年),实行“初税茶”,按十分之一的税率征税,穆宗时增为百分之三十五。杜佑位极宰相,擅长理财,并编撰“经世致用”的《通典》二百卷传世。《通典》如此论及赋税的开支:“税以供效庙社稷、天子奉养、百官禄食也,赋以给车马甲兵士徒赐予也。”杜佑还于《通典》引述《礼记·大学》的“人散则财聚,财散则人聚”的财富思想。杜佑的赋税思想概括如下:其一,推崇计田取税,即农业税的税基应建立在田地数量基础之上,这样比较公平。其二,扩大纳税面,减轻两税负担。其三,节用才能薄赋。

杜佑的赋税思想至今仍被推崇,中国现阶段结构性减税政策也需要建立在节约财政开支基础上才能奏效。