病没治好,倒把人治死了。

文/全历史 哥特人的猫

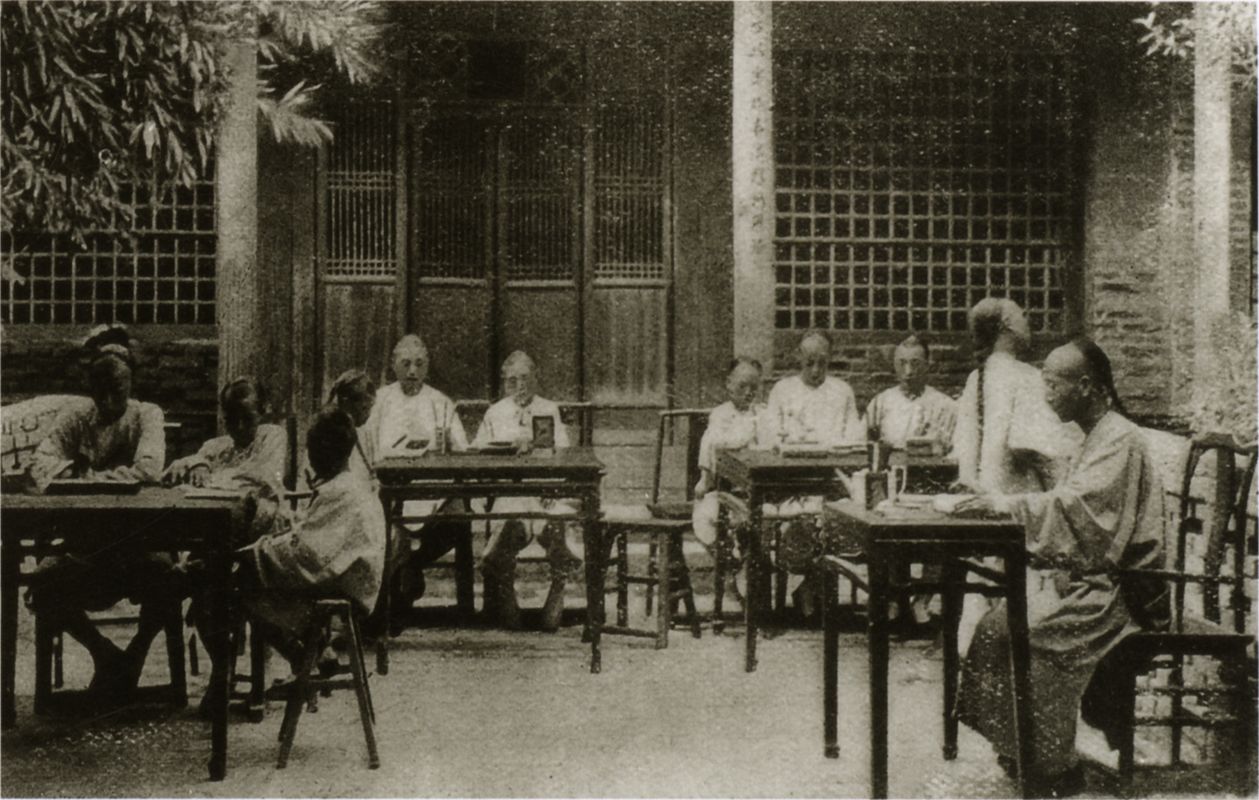

1905年12月6日,延续了1300多年的科举制废除。

废除科举制是晚清挽救统治危机的关键一步。在科举制被废除前,清政府已经开始变法,但主要还停留在派遣留学生、大臣出国考察的层面,推进缓慢,而在科举制废除后,立宪法、办学堂的呼声日益高涨,改革逐渐走向激进,并最终点燃了革命的引线,颠覆了清王朝的统治。

历史上,类似清末变法这样,成为改朝换代导火索的例子并不鲜见:

法国大革命(此处可a至1793年7月17日的巴黎)早期,路易十六(此处可a至1793年1月21日的巴黎)迫于国民公会(此处可a至1792年9月21日的巴黎)的要求承认了《人权宣言》,法国开始实行君主立宪制,国王的支持率一路走高,但随着法国经济的崩溃,以及国外势力干涉革命,激进的雅各宾派得势,路易十六被愤怒的民意送上了断头台;

再比如沙皇亚历山大二世、亚历山大三世,都为了缓和国内矛盾进行改革,废除了农奴制。但在短暂的繁荣过后,已经觉醒的人民不愿继续忍受罗曼诺夫王朝的独裁统治,最终爆发了二月革命。

实际上,在清末改革的过程中,清政府内部就出现了温和与激进两种声音。以科举制的存废为例,温和派以张之洞为代表,主张先改良科举制的考试科目,在十年间逐步废除;激进派则以袁世凯、端方为代表,认为改革时不我待,必须立刻废除科举制。

那么,为什么最后清政府采用了激进的方式,直接废除了科举呢?

首先,渐进式的改革收效甚微,以慈禧为代表的实权派想要通过废除科举制展示改革的诚意。

在变法之初,清政府采用的其实就是张之洞的方案。他在《江楚会奏变法三折》中提出了科举改良的基本方案,在科举考试中加入政治、地理、各国武备、工、农、算法等内容,并且学成归来的留学生也可以经过一场特殊的选拔考取进士,在十年内逐步取消科考。

但这种渐进式改革的落实却很不理想。维新派的“意见领袖”严复受张之洞之邀,在1902年就任京师大学堂翻译部门的总管,短短一年半之后就因为不满同僚“磨洋工”,愤而辞职返回了上海。各地的维新派纷纷上书,“科举不停,则学校不能办,士心不能坚定”,逼迫清政府立即停止科举以证明改革的诚意。

其次,激进派提出“先破后立”,以对抗温和派的循序渐进。

1905年初,袁世凯与端方联名上奏,驳斥张之洞等人缓慢改革的主张,并给朝廷算了两笔账。

第一笔账是经济账。因为新式学堂要聘用大量不同科目的教师,传统私塾只用找教作文的老师,成本差别太大。如果不直接废掉科举这条路,没有人会建新学堂。

第二笔账是时间账。袁世凯指出,如果按照张之洞的设想十年后废科举,那么培养出第一批新式人才最早也是二十年之后的事,远水救不了近火。要从列强手中救中国,就只能“先破后立”。

颇为有趣的是,袁世凯、端方的这番主张,显然会破坏依靠科举晋升的官僚集团的利益,但废除科举的主张却在朝议上得到了大部分人的支持。这又是为什么呢?

这个问题需要从中央和地方两个方面来分析。

首先,对于已经进入中央政府的既得利益者来说,他们的后代已经有了“保举”这个比科举方便得多的出路。

在太平天国运动爆发后,曾国藩为了扩充军队平定起义,大幅降低了立功入仕的门槛,大到军功、小到治河、募捐,只要有事功在身,就可以经地方官保举进入政府。所有进士及第可以出任的官职,通过保举也一样可以,而且只要找到关系后门,就不必和天下举子一起为百十个进士名额争破脑袋,可谓终南捷径。

光绪年间的御史张仲炘曾在奏折中批评保举制度,说仅山东一地,每年保举进京的人数就有五六百人,是正常科举取士名额的十倍以上。

其次,对于那些需要科举考试来出人头地的地方乡绅之子,政府还为他们准备了“捐官”一途。

科举制被废后,清政府为了安置正在举贡待考的读书人,又开设了一项难度远低于科举的特殊考试。地方的豪门子弟只需要花钱,就能买到监生的身份,然后通过考试就能入朝为官,比科考要容易得多。

于是,我们可以开始探讨引发科举制的存废讨论的那个终极问题:激进派为救亡图存所开出的这套“休克疗法”,真的能够挽救清朝的统治吗?

不可否认,留学活动的兴起、西学成为显学,读书人哪怕为了前程都要被迫去了解西方,这是科举废除带来的进步。但对清政府来说,废科举非但没能解决危机,反而加速了自身统治的崩溃。

首先,没有足够多的新式人才去学堂任教。

与邻国日本做一个简单的对比,福泽谕吉在明治维新(此处可a至1871年12月28日的东京)前曾出版过一本介绍西学的著作,一年就卖出了25万册;而清朝江南制造局所翻译的西学书籍,在三十年间总共才卖了一万本出头。两国对西学态度的变化,正是中国新式人才短缺的一个缩影。

其次,断绝了寒门的上升路径,加剧了社会的不稳定。

在科举制废除后,官僚与士绅仍有保举、捐官两条出路托底,真正被伤害的是那些家无余财、只能靠寒窗苦读来求官入仕的寒门子弟。这些失掉前程的落魄书生被民国学者黄远庸称为“无根人”,对清政府的怨恨使他们萌生出前所未见的革命热情,并最终成为清末革命中的主力。

在科举制被废除前,清政府尚能依靠高压政策苟延残喘;但随着清政府打开了改革的口子,旧的、新的社会矛盾不受控制地爆发出来,这再一次验证了“托克维尔陷阱”的规律。(详见规律58 - 托克维尔陷阱:剧变不如渐变)

历代评价

(科举制的废除)一方面,变革旧制而导致传统的社会整合方式的丧失;另一方面,新的社会整合方式(例如学堂教育体制)又无法单凭体质改变而直接形成,由此产生严重的社会脱序和社会整合危机。

——萧功秦《危机中的变革:清末现代化进程中的激进与保守》