引语

大自然的力量是我们无法想象的,当即将发生自然灾害或是已经发生自然灾害时,我们只能去尽量减小灾害带来的损失,并不能去阻止自然灾害的发生,即使我们已经预测到了灾害即将到来,也无济于事。从古至今,自然与人类的矛盾冲突不断,但不管怎样,我们人类都只能在尊重客观规律的基础上最大程度地发挥主观能动性,千万不能逆天而为。

01

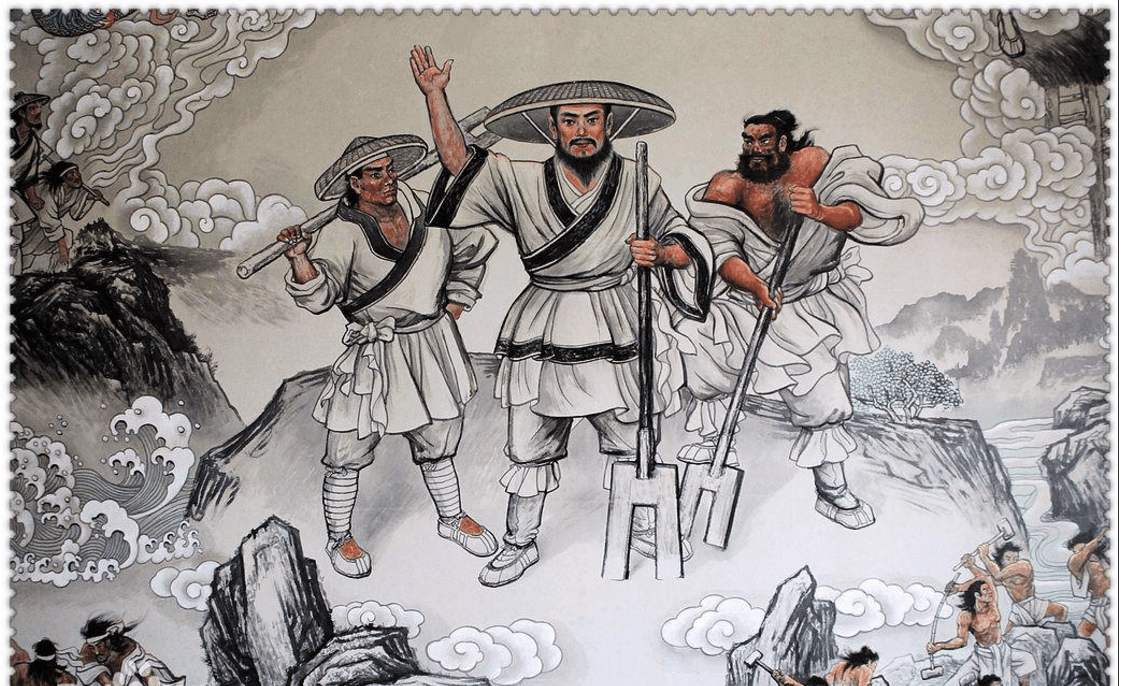

相信大家都非常熟悉《山海经》中大禹治水的故事,故事中我们体会到了大禹的公而忘私、实践创新、艰苦奋斗精神,这些都是我们华夏民族的传统精神,它们已经深深镌刻进了每一位中华儿女的心里。历史上对于大禹其实并没有什么过多的描写,只知道他由于成功治水,舜帝便把帝位禅让给了他,他娶了涂山氏为妻,还开创了夏朝。但对于大禹的外表以及大禹的出生地,一直都是千古之谜。

现在我们大部分人所见的都是大禹的画像或是雕像,而这些画像和雕像基本上也是如出一辙,就是一个戴着斗笠,拿着叉子,留着长胡须的中年男子罢了。这个形象的出处我们尚不清楚,但提到大禹,大家想到的都是这个模样。这里不禁有人想问了,戴斗笠是因为治水时为了防止打湿自己,但手中的那把叉子又是什么?这和治水有关系吗?其实,这把东西并不是叉子,它的来源还得从大禹的父亲说起。大禹的父亲名叫“鲧”,他被尧帝封为崇地的伯爵,也就叫“崇伯鲧”,治水并不是从大禹开始的,而是从大禹的父亲鲧开始的,所以大禹也只是继承了父亲的衣钵罢了。

在尧帝时期,洪水泛滥成灾,百姓更是苦不堪言,在众臣百般推脱这治水的重任时,鲧被临危受命,他花了九年时间来治水,但效果还是不怎么好。这主要原因就是鲧采取治水的方式就是“堵”,他在那些洪水泛滥成灾的地方兴修大坝,围追堵截洪水,短时间这确实有效,但长远看来,决堤将带来更严重的后果。后来这治水的重任便交到了大禹的手中,他与父亲背道而驰,将治水的重心放在了“疏”上,这一做法对于治水来说便有了大大的飞跃。

02

要想疏水就要先开挖河道,这就是大禹手上那把“叉子”的作用,其实那把“叉子”真正的名字叫做“耒耜”,根据《易经》描述,它本来是用来在田里翻松土地、耕田犁地的,但在大禹治水时,被用来开凿河道了。我们现在要想开凿河道,直接用挖掘机这类大机器就可以了,速度快,成效明显。但在大禹那个时期,生产工具还不是特别发达,用这样一把小小的耒耜来开凿河道实属无奈之举。靠着这么小一把的耒耜将洪水彻底地治理好,可想而知,大禹究竟付出了多少心血。

后人在创造大禹的形象时,为了凸显出大禹的辛苦以及智慧便想将这治水的主要工具也画在其中,但其实除了象征大禹治水,耒耜还有其他的意蕴所在。它象征着我们古代农耕文化的一脉相承,将我们古代的农耕文化与这天地自然相关联在一起。大禹这一形象能流传千古,这其实与他广受百姓爱戴是离不开的,他这一形象其实也就象征着我们从古至今所提倡的四个字“天地人和”,也难过能久经不衰。

与自然一样,当我们所做的和我们的天性发生冲突时,我们也一定要尊重自己的意愿,而不是违背自己的内心,去做自己不想做的事情。生活中我们会面临很多选择,读书时期会要分文理科,工作了要选择自己的工作,有人可能会随着大众而选择不适合自己的位置,其实大可不必,因为只有适合自己的,才是最好的。

结语

或许,有时候遇到一些很难改变的事情,真的需要换一个思维方式,鲧在治水时一直想着怎么堵,但堵了九年也没堵住。他的儿子大禹想的则是疏,并不是沿袭老一套的做法,可以这么说,这种思维也就是他之后取得成功的关键。做人亦是如此,如果不能顺着走过这个坎,不妨学着换个方式,逆着走。