圣贤书里常提到“礼乐”,礼乐的真义为何?

“礼”只是礼貌,“乐”仅指音乐吗?礼乐制度由何而来?

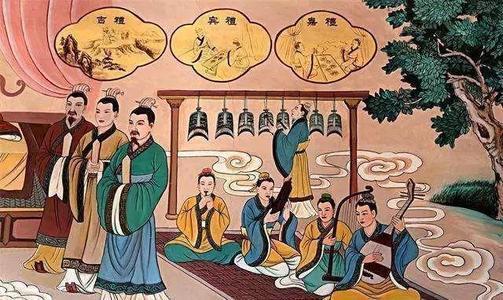

礼乐始自夏商,到周朝初期周公“制礼作乐”形成独有文化体系,后经孔子和孟子承前启后,聚合前人的精髓创建以礼乐仁义为核心的儒学文化系统,从而得以传承发展至今,是中国古代文明的重要组成部分。中华民族的“礼乐文化”,奠定了中国成为“礼乐之邦”,也被称之为“礼仪之邦”。

为了彻底搞清楚礼乐及礼乐制度的相关问题,小编拜读了项阳老师的《中国礼乐制度四阶段论纲》,和大家分享一下。

何为礼乐?

学界认为礼乐生成于夏商,确立于周公制礼作乐。所谓“国之大事,在祀与戎”在国家首要大事祭祀仪式中所用的乐当然是为礼乐,而且祭祀仪式中所用礼乐是礼乐整体中最重要的组成部分。这样讲还是因为除了祭祀仪式之外,在“国之小事”等多种礼仪场合所用的乐也是礼乐。这些礼不是国之大事之礼,然而,不管国之大事还是国之小事,既然都纳入国家礼制系统,则应视之为礼制体系的整体,凡在国家礼制规定性中所用的乐,都应称之为礼乐,国家礼乐显现出丰富性的内涵。

礼乐制度的确定期

如果说,中国礼乐制度确立之后有着三千载的贯穿,而不是随着战国的结束而消亡,那么,就应该审视礼乐制度有着怎样的起伏变化,厘清其发展演化的脉络。

在这种意义上,项阳老师将两周定为礼乐制度的确立期。虽然周公制礼作乐使礼乐制度彰显,经历了八百年又由于所谓“礼崩乐坏”似乎使礼乐制度消解,其实这只不过是显示了礼乐制度第一个“周期”的变化,诸侯以降各等级所僭越的是“周之礼”,坏掉的是“周之乐”,但国家必有礼乐之观念已经是根深蒂固,非但没有降解,而是被后世统治者不断加入新的理解与诠释,并有制度和音乐本体实践上加以保障,因此,从整体意义上讲,礼乐制度其实是经历了一次转型。

这种转型包括理念上的变化,诸如国家祭祀中所用的礼乐“六代乐舞”不再相沿、也不相传,是随朝代更替而改变,所谓“秦、汉、魏、晋代有加减……有帝王为治,礼乐不相沿。”(《魏书》)

从乐队组合上也显示这种转型的意义。两周时期由于金石乐悬作为制度下重器,在士以上阶层中虽然依制排列的方位有异、数量多寡不同、却可以普遍拥有,所谓“正乐县之位,王宫县,诸侯轩县,卿、大夫判县,士特县,辨其声”,这就造成乐悬拥有者无论哪一种样式的礼乐、甚至俗乐都会使用这样的乐队组合形式。

礼乐制度的演化期

项阳老师将秦汉到南北朝时期定为礼乐制度的演化期,这样讲是因为这一时期有转型的特征,没有定型而为后世全盘接受和效法的整体把握。秦汉到南北朝时期,宫廷太常系统实际上一直在对礼制加以改造,如此具有“合并同类项”的意义,在反复与游移中逐渐向五礼归拢,换言之,即是将两周时期所用更多礼的类型归至五礼类下。(以祭祀之事为吉礼、丧葬之事为凶礼,军旅之事为军礼,宾客之事为宾礼,冠婚之事为嘉礼,合称五礼。)

从用乐的角度讲来,更是可以显现这一时期处于演化的过程之中,这一时期与两周最大的差异在于鼓吹乐的出现。以及,秦汉以降那种金石乐悬作为士以上社会人士普遍拥有的制度规定性不再,这大概是那些视拥有乐悬为礼乐标志物的研究者认为礼乐制度消解的一个动因。然而,这种“金石以动之,丝竹以行之”的乐队组合并非不存在,只不过不再具有两周时期被广泛运用的普适性意义,这种乐队组合更多用于宫廷和王府一级,这就显得越来越小众化,虽然至高无上,却有些“不食人间烟火”,马王堆、南越王、洛庄等汉墓中出土的乐悬可以明确反映这一点,这是我们所讲从乐本体上认知礼制变化处于演化期的道理。

礼乐制度的定型期

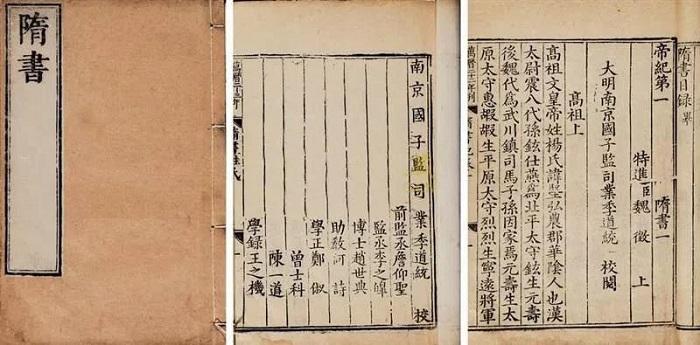

从乐的视角认知并从礼制上综合考量,项阳老师认为隋唐可视为礼乐制度的定型期,亦可称之为成熟期。这样认知出于以下考量。我们看到,《隋书》记载时人理念对礼乐之定型有着至关重要的影响。先是隋人在承继南朝旧乐时认定了“华夏正声”的存在,敏锐地提到了清商曲为“汉来旧曲”,无论乐曲还是乐器都是为“华夏正声”。这种理念的出现对后世无论乐调的承继、乐曲的创制以及乐器的使用都产生了至关重要的影响。

《隋书》中提出的另外一个重要理念“雅乐为国乐”。究竟礼乐与雅乐的概念哪一个为大呢?显然应该是礼乐概念为大,即礼乐涵盖了雅乐,雅乐是为礼乐的有机组成部分。人们之所以将礼乐与雅乐的概念混用,更多还在于讲话与认知时的语境,即在某种本来就是礼的场合,独有雅乐在场,如此说法不为错,但从整体说来,辨清礼乐与雅乐的关系还是非常必要。

《隋书》中的认定使得一个上千载没有说清楚的概念得以明晰,这是文献中首次出现“国乐”的概念。所谓国乐,应该是在国家重要的仪式场合代表国家形象而以乐的形式存在者,诸如我们现在的国歌具有同样的含义。

有了汉魏南北朝之演化,隋代之新认知,从理念上对于“华夏正声”和“国乐以雅为称”有精准的把握,进人唐代又有百年之探索实践,最终形成《大唐开元礼》中的用乐样态:专门为此设置乐署归之两种不同乐队组合并负责管理演练,以及创制相关礼仪中所用乐曲,使之服务于国家所需功能性礼仪的状况。至此,五礼及其用乐的理念、形式得以定型,这是我们将隋唐时期视为礼乐定型阶段的根本理由。

礼乐制度的解体或消亡时期

宋至清近千年,是为礼乐制度的持续发展直至随封建社会解体而或称消亡、或称被民间礼俗变化接衍的时期。

首先,从宋至清一直延续的是隋唐定型之后的五礼及其用乐制度,而且不断有人对此进行新的诊释,诸如《五礼通考》等著述的存在,显示对既有理念的认同。

第二点是为鼓吹乐在发展中的变化,即唐代在太常寺属下鼓吹署管理的鼓吹乐,在宋代曾一度归至教坊,一段时间之后又将教坊回归太常管理,这是管理机构所产生的变化,但最终还是回到太常,则说明对于鼓吹乐的性质还是被认同为礼乐者。

第三点是关于鼓吹乐自身的变化,宋金时期,从西域传人一种新的吹奏乐器开始广泛应用于鼓吹乐队中,这就是在史书中被称之为“金口角”“苏尔奈”“喇叭”的唢呐。这种乐器的出,丰富了鼓吹乐队领奏乐器,在既有笙管笛组合的基础上延展出唢呐、笙、笛领衔之乐队多种样态与其并列。王磐的《朝天子·咏喇叭》云:“喇叭,锁那,曲儿小腔儿大。官船来往乱如麻,全仗您抬声价。军听了军愁,民听了民怕,那里去辨什么真共假?眼见得吹翻了这家,吹伤了那家,只吹得水尽鹅飞罢!”这是对唢呐进人鼓吹乐队主流的生动写照。

持续发展中的第四点亦非常重要,那就是从明代《太常续考》中我们能够比较全面地把握吉礼用乐的乐曲全貌,以乐谱记录的形式而存在,这在既有礼书中如此全面记录吉礼乐曲尚属首次。

随着大清帝国的解体,历经三千余载、中国传统社会的礼乐制度在国家意义上得以寿终正寝。这种礼制下的礼乐经历了确立、演化、定型、持续发展直至消解四个阶段,在成就了礼乐文明作为中华文明有机组成部分的同时,也见证了传统中华文明的兴衰演化,但不管怎样讲,毕竟礼乐文明的丰富内涵已经深深融人中华文明之中。