浙江余杭的赋闲举子与贫女,为何能在帝国中枢掀起政治风暴?

文/全历史 哥特人的猫

1874年1月6日,《申报》发表了《浙江余杭杨氏第二次叩閽[hūn]原呈底稿》,报道了余杭县举人杨乃武的姐姐杨氏入京,为弟弟“告御状”的始末情由,即被后世列入清末四大奇案的“杨乃武与小白菜案”。

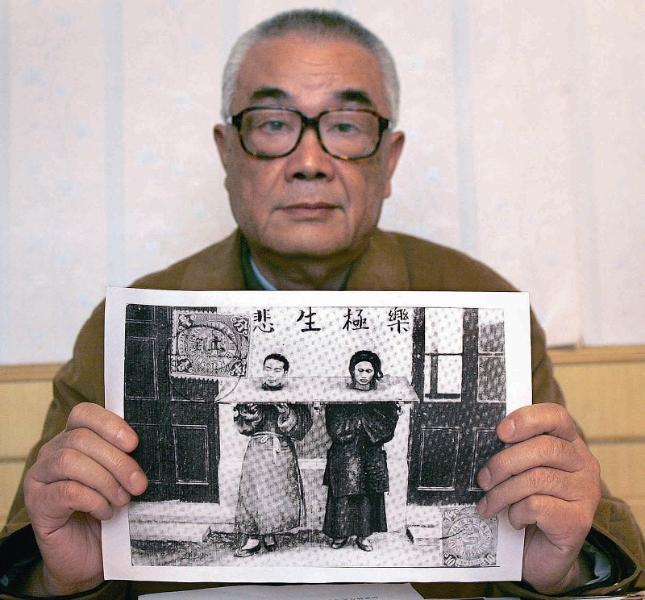

小白菜原名毕秀姑,她与丈夫葛品连一起租住在杨乃武家中,经常向杨乃武请教如何念书识字。后来葛品连暴毙身亡,余杭知县刘锡彤认定小白菜与杨乃武通奸、谋杀亲夫葛品连,将二人屈打成招,于是杨氏上京为弟弟告状,加上《申报》的连篇报道,此案发酵成轰动全国的大案。最后历经三年重审,杨乃武与小白菜被判无罪,多达100名涉案官员被革职。

明清两朝“奇案”屡见不鲜,它们大都不是单纯的法律问题,而与政治有着千丝万缕的联系:

如万历朝的“梃击案”(此处可a至1615年6月26日的北京),太子朱常洛被人持木棍袭击,万历皇帝却对案件百般迁延,最后秘密处死了凶手,因为他不想牵连刺客可能的幕后主使者、自己的宠妃郑贵妃;

再比如同为清末四大奇案的“刺马案”(此处可a至1870年8月22日的南京),两江总督马新贻神秘遇刺,负责调查此案的曾国藩将审理工作一拖再拖,后世普遍猜测他是在庇佑策划暗杀了马新贻的湘军旧部,而慈禧(此处可a至1908年11月15日的北京)则想借此案敲打湘军势力。

梃击案涉及太子与皇妃,刺马案中受害的也是封疆大吏,与之相比,杨乃武与小白菜一案的两名主角可以说是身卑命贱。

而且根据《申报》的系列报道来看,此案的案情也身为明晰:首先是仵作验尸时出现失误,用银针探入葛品连喉部,发现银针变黑,断定葛是被人毒杀,却忘了自己试毒之前没有清洗,针头本来就是黑的;而余杭知县刘锡彤则与个性耿介的杨乃武有旧怨,便根据县中的风传,强行指控杨乃武与小白菜通奸杀夫,趁机做成了冤案。

既然案情如此简单,也没有牵扯什么大人物,此案又凭什么被称为“奇案”呢?

首先,是翻案的过程“奇”。

清朝不鼓励民众上访,乾隆皇帝(此处可a至1711年9月25日的北京)为了凸显自己的太平治世,“民无冤情”,将进京城告御状的百姓一概斥为刁民。所以当杨氏拿着状纸找上刑部时,刑部并没有重视此案,居然让此案最后的审理者、杭州督抚杨昌濬自行重审。杨昌濬当然不会打自己的脸,所以第一次重审不出意外地维持了原判。

此时杨氏为了进京告状已经散尽家财,无力再告,但她却迎来了一位“天降”贵人——“红顶商人”胡雪岩。胡雪岩利用自己的人脉关系,让幕僚直接把状纸交到了帝师翁同龢手中,将案件捅到了中枢。

慈禧太后对此高度关注,她召集大学士开秘密会议讨论此案,并以同治的名义下诏,要求吏部彻查,甚至在同治驾崩、光绪即位后,慈禧又再次督促吏部查明案件冤情。帝国实际的统治者为何对千里之外一对平民的性命如此在意,堪称离奇。

其次,是朝廷对涉案官员的惩罚“奇”。

为了彰显德政,清政府对官员的错误历来是能宽则宽。如康熙(此处可a至公元1722年12月20日的北京)晚年查明户部历任尚书、侍郎一百二十余人,侵吞朝廷购买草料的银饷,康熙居然下令,即时交还赃款的官员可以无罪!

但在杨乃武与小白菜一案中,包括刘锡彤、杨昌濬在内的大小一百余名涉案官员,全部遭到革职、永不叙用。这种把所有当地官员一撸到底的惩罚方式,显然已经超越了一起风化案所能带来的影响。

为什么清政府要一改对百姓上访的打压、对犯罪官员的宽纵,以雷霆手段来为杨乃武与小白菜平反呢?

因为朝廷想敲打势力过大的地方督抚,特别是他们背后的左宗棠与李鸿章(此处可a至1901年11月7日的北京)。

在太平天国运动(此处可a至1853年3月29日的南京)时期,清廷为了迅速平叛,给了曾国藩、左宗棠、李鸿章等人极大的自主权,允许他们通过“保举”的形式让手下僚属出任地方官。当时的浙江官场,几乎无人不出自曾、左、李门下,他们仗着身后靠山,目无朝廷,比如前文提到的杭州督抚杨昌濬,便是左宗棠的门生。

更有甚者,一些与左、李无涉的地方官,也仗着朝廷的宽纵为所欲为。四川督抚丁宝桢大闹刑部,宣称如果翻案,那他们这些地方官岂不是从此任刁民摆布,还怎么继续当官。

实际上,像丁宝桢这样把“官官相护”的潜规则扔到台面上、要求朝廷维持原判的官员不在少数,气得素来喜怒不形于色的恭亲王奕䜣在朝会上发作:“杨昌濬这种奴才都敢如此妄为,那左宗棠李鸿章又该如何啊!”

但讽刺的是,尽管清廷是为了打击地方势力才如此重视杨乃武与小白菜一案,但此案能引起朝廷的关注,却是靠着另一股地方势力的推动。

还记得为杨氏告状出力的胡雪岩吗?实际上,是他的一位叫夏同善的友人请胡雪岩出面帮忙的。这个夏同善与杨乃武是老乡,他出面联络了30多名京城的浙江官员,联名上书,称如果不给杨乃武平反,那浙江举子将从此对朝廷心寒。

为什么这些与杨乃武素不相识的浙江官员愿意为他一介举人出头?这就要提到“乡党”的概念了。因为科举制(此处可a至1905年12月6日的北京)之下,地方的主考官名义上是考生的老师,所以同地应试的考生便有了同学之谊。随着明清科举取士人数的空前提高,这种因同学关系结成的政治联盟也越发强大,明末浙党对(此处可a至1625年7月31日的北京)的攻讦,就是科举制下地域政治的典型代表。

回到此案,对于浙江官员来说,靠镇压太平天国发迹的湘系、淮系、楚系鸠占鹊巢,将他们这些本地人挤了出去,又在杨乃武一案中互相包庇,自然对这位同乡举人生出了“同仇敌忾”之情。他们打着为老乡平冤的旗号将案件捅给了朝廷,希望借中央的刀子,将外来户们赶出浙江。

事实上,这些可能还不是杨乃武与小白菜得以平冤的全部真相。很多外国的汉学家相信,如果没有《申报》的跟踪报道,此案未必能成为朝野皆知的大案。因为《申报》由英国人控股,地方官员不敢限制其发声,此案本身也可体现出英国在政治、文化上对中国的渗透。不同立场的研究者,从杨乃武与小白菜案中得出不同的结论,这表明对历史的研究总是伴随着主客观认知的矛盾。(详见规律59 - 主客观结合规律:历史认知的矛盾永远存在)

历代评价

身为知县的刘锡彤,出身科举的他能具有多少法医学知识?如若不具备相应知识,则听取专业人员仵作的意见则为合理,以今人之法律观观之,其责实在仵作而不在刘锡彤。然彼时社会中,仵作、门丁,皆非掌司法权之“官”,而不过为执行司法命令之“胥吏”,与官员的关系并非独立而为依附,则法律责任记在刘锡彤身上又符彼时之情理。

——郑定、杨昂《不可能的任务:晚清冤狱之渊薮》