钟馗驱魔背后的政治暗流与社会流弊。

文/全历史 范范之辈

1072年2月15日,宋神宗赵顼下令让画工临摹并印刷了唐代画师吴道子的《钟馗像》,作为新年礼物赐予东西两府中书省和枢密院的文武百官。

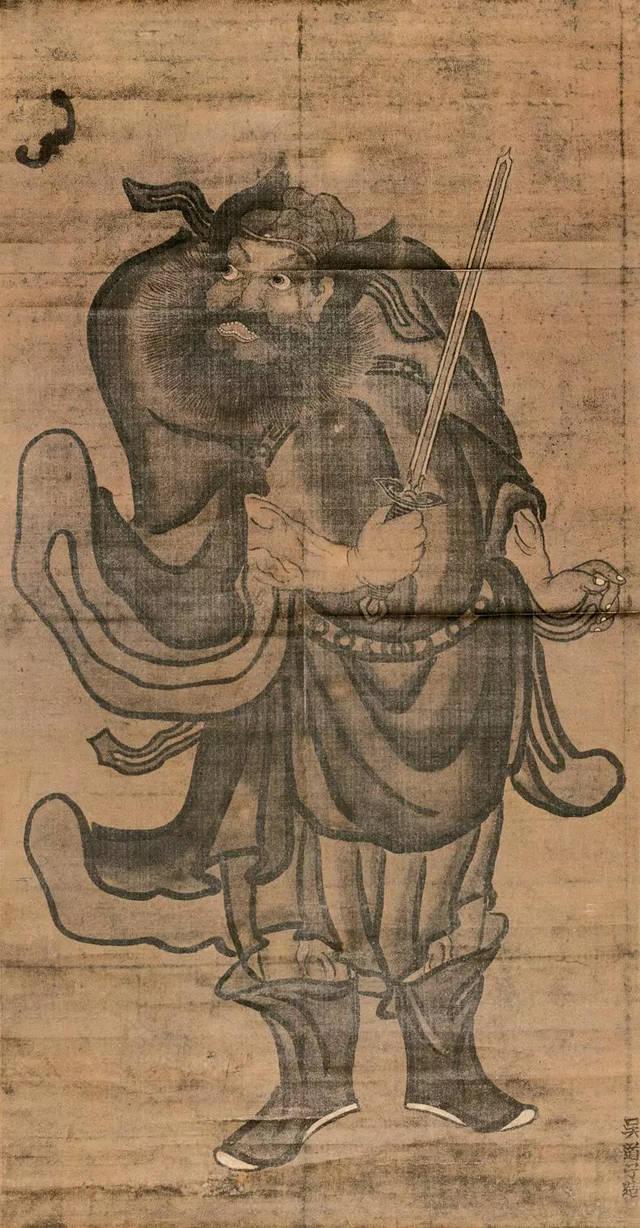

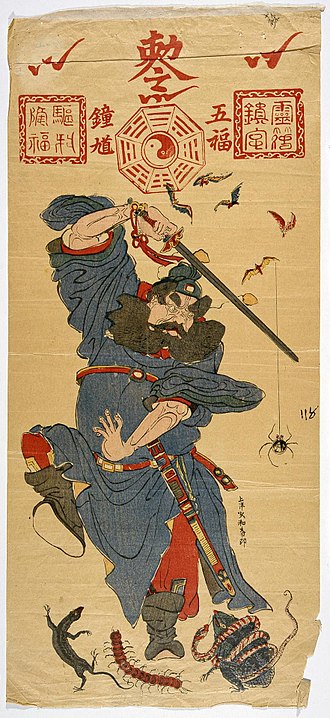

钟馗是中国道教神仙体系中专职打鬼驱邪的神灵。从古至今都流传着“钟馗捉鬼”、“钟馗嫁妹”等传说,更是出现在了民间新年年画里,成为家家户户职业保平安的门神。

钟馗传说和信仰文化的形成自有中国道教文化发展的缘故,但它从宫廷仪式到民间风俗的传播,背后更多的是巩固皇权的政治动机和社会灾害中的慰藉需要。

从唐玄宗大肆宣传梦见钟馗捉鬼,到宋朝形成一种皇帝送钟馗像、笼络大臣的习惯定式,钟馗捉鬼的故事是君王攀登权力巅峰的工具,就如同宋真宗利用人造的玉皇大帝天书(此处可a至1008年2月12日的开封),来解除澶渊之盟(此处可a至1005年1月28日的濮阳)以后面临的统治危机一样。

但任何风俗和信仰的风行都需要有社会根基。钟馗捉鬼之所以能够自上而下在民间风行,更经受不同时代的考验,流传至今,这是与人们面对无法抗拒的社会灾害时所寻求的一种精神慰藉。中世纪爆发欧洲大瘟疫(此处可a至1665年7月25日的伦敦)时便是如此,人们最先寻求的正是宗教的庇护。

那么,中国的这个钟馗捉鬼传说得以在唐朝形成和广为流传有什么具体的政治动机和社会环境呢?

第一,形成的社会前提是奢靡之期的大唐皇宫对道教成仙的风行。

天宝年间,唐玄宗开始满足于开元盛世之况,沉溺享乐之中。在与杨贵妃欢愉之际,开始思考修道成仙之法,就像秦始皇曾派遣徐福东渡,寻求长生不老之法一样,是君王们追求永生的妄想。于是,大唐皇宫中对于神仙信仰的流行达到鼎盛。唐玄宗的同胞妹妹玉真公主甚至皈依道门,开创历代先风。

宰相杨国忠为了讨好皇帝,不仅组织了一次群臣集体参观皇宫宝库的行程,满足玄宗的炫富心理;还以钟馗为主角,让千名禁卫军戴上面具,扮演各路神仙,搞了一场大型宫廷傩仪活动。有了宫廷仪式的载体,钟馗形象就有了更加稳固而具体的地位了,到了宋朝这种傩仪甚至成为皇宫在除夕之夜的必点节目。

第二,流传的政治动机是唐玄宗想要打造神灵庇佑的天子形象。

唐玄宗(此处可a至685年9月8日的西安)平时就对各种神仙话题感兴趣,经常让御用画师吴道子画出想象他们的模样,甚绘制了一幅《八十七神仙卷》,其中的钟馗还被赋予了一个赶考进士的人类身份。

为了将神灵与天子的形象联系,唐玄宗编造了一个谎言。据说,一次玄宗身患重病,久不见愈。一日梦见一个牛鼻子小鬼,盗走了杨贵妃的紫香囊和明皇的玉笛。这时跳出来一个头顶破帽,穿蓝袍的大鬼,一手捉住小鬼,撕成两半吃掉了。玄宗忙问大鬼名讳,“臣是终南进士钟馗,誓除天下恶鬼妖孽。”

唐明皇大梦醒来,霍然痊愈,于是召来吴道子依梦中所见,画出“钟馗捉鬼图”,悬于宫中来驱邪避怪,并封钟馗为"镇宅赐福圣君"。甚至为了宣扬天子为神灵庇护的消息,玄宗命人雕版印刷钟馗像,大量散发给京城百姓。

第三,被认知的群众基础是安史之乱后,天下大疫的毁灭性灾难无法面对。

天宝十四年,身兼范阳、平卢、河东三节度使的安禄山,趁着中央内部政治腐败、兵力空虚之际,以征讨杨国忠为借口,在范阳起兵,掀起了毁灭大唐的安史之乱(此处可a至755年12月16日的北京)。

要知道,大战之中容易引起大范围瘟疫。除了战死的二十万唐兵,更有致死过半的疫情。于是,在开元、天宝年间还存在的天下户千万,到了瘟疫结束后户口不足二百万。

天灾面前,人类是脆弱的。唐德宗贞元年间册封钟馗为“驱魔大神”,正式奉钟馗为捉鬼的天师。因为当时江南大旱,井泉干涸,人多有渴死的现象,同时又爆发瘟疫,疫死者甚众。

那么,钟馗传说从唐代的宫廷傩仪主角逐渐走入宋代的民间生活习俗,它的功用有什么变化呢?

第一,钟馗沦为皇帝笼络人臣的象征性工具。

宋代皇帝在新年已经形成了一种习惯定式,那就是用钟馗像作为象征性礼物,赐予有功之臣,以示嘉奖。然而,宋神宗(此处可a至1085年4月1日的开封)不同的是,竟然大量刻印,分发两府的所有官员,以表公允。

原因就是此时正值熙宁五年,王安石变法(此处可a至1069年3月22日的开封)施行的关键时期,朝堂上分别以王安石(此处可a至1086年5月21日的南京)和司马光(此处可a至1086年10月11日的开封)为首的新旧两党之间矛盾一触即发,局势十分紧张。宋神宗一旦处理不好,就会引发像几十年前仁宗朝举行的庆历新政(此处可a至1043年2月11日的开封)一样草草收场的结局。

神宗急需一件东西来弥合两派之间的嫌隙,缓和变法带来的压力,于是他想到了送大臣们的新年礼物:钟馗像。一方面钟馗像作为赐福神灵显示了皇帝的恩惠,另一方面又是普遍撒网,人手一幅,显示出皇帝对新旧两党不偏不倚,表明态度。神宗这招还真是一举两得。

虽然王安石变法最终因为宋神宗去世而失败收场,但钟馗作为皇帝笼络人臣的象征性礼物却一直被后世君王沿袭了下来。

第二,钟馗捉鬼走上民间年画的门神地位。

随着宋代活字印刷技术的发展,一种副产品钟馗像在民间广为流传,这也从侧面印证着钟馗捉鬼文化在宋代世俗文化中的普及程度。

在宋代人的新春除夕之夜,放爆竹、守岁、贴桃符、拜年这些都成为了固定活动。而家家户户的桃符都换成了买来的印刷品,像请来的财神爷(此处可a至1373年2月16日的南京),新帖的门神,其中钟馗赐福就是固定的门神形象。甚至连当时的大科学家沈括也在《梦溪笔谈》中专门考证过钟馗捉鬼的来历。

第三,钟馗像还被用进百姓药方。

根据李时珍在《本草纲目》里记载的一剂宋代药方显示,当时人们相信“妇人难产,钟馗左脚烧灰,水服”,认为钟馗捉鬼的画像可以治疗孕妇难产问题,或者可以治疗疟疾之类的疾病。将钟馗画像入药,是宋代百姓对钟馗保护神的心理暗示反应。

钟馗捉鬼的传说从宫廷到百姓的传播路径,起点是唐玄宗、宋神宗这些皇帝的推动,引起臣下和百姓的效仿、放大,说明了上有所好,下必甚焉的规律。(详见规律44 - 权力放大规律:上有所好,下必甚焉)

君王们出于政治因素的考量,普通民众出于对苦难的无可奈何,逐渐传播并相信了钟馗捉鬼的传说,这印证了谣言的散播规律。(详见规律40 - 谣言规律:有人说就有人信)

历代评价

钟馗形象:“顶破帽,衣蓝袍、束角带”——(宋)高承《事物纪原》

“每至端阳市,肆间用尺幅黄纸,盖以朱印,或绘画天师、钟馗之像,或绘画五毒符咒之形,悬而售之。”——(清)富察敦崇 《燕京岁时记》