“除了性暴力,还有性别本身的污名,给他们带来很大压力。所以这也能解释为什么调查显示跨性别者受性侵比例高但真正曝光的却很少,因为发声的代价和消耗是更严重的。”

他是纽约派对的“神话”,围绕派对文化打造炙手可热的潮流品牌,包括让模特们穿着“派对动物”和“WANGOVER”的头带走上2018春夏时装秀的T台;他是公开出柜的同志,与避孕套公司合作推出联名款“Protect Your Wang”,以示对LGBTQ社群的友好和支持。

然而如今,天鹅绒幕布缓缓拉开,露出时尚圈的黑暗一角。

2020年的最后几天,拥趸无数的华裔时装设计师Alexander Wang(王大仁)被曝光是“性侵惯犯”。从男模欧文·穆尼(Owen Mooney)说出三年前在拥挤的夜店被他乱摸开始,更多人在Instagram、Twitter上站出来,匿名指控其数年来的性骚扰劣迹。

图片来源:Instagram

时尚自媒体@shitmodelmgmt收集的匿名爆料显示,Alexander Wang不乏以灌酒甚至下药的方式将模特带至家中,胁迫其提供性服务,造成当事人的身心损害。除了男模,“受害者”中还有多位跨性别女性,曾经历被迫暴露性器官的羞辱式性骚扰。

“对于在他身边工作的跨性别女性模特,这已经是一个公开的秘密,但没有人说。”两年前,便有跨性别女性站出来通过网络曝光,却没有像这次这般激起水花。

不过,在给纽约时报的一份声明中,Alexander Wang否认了所有指控,称它们毫无根据、荒唐不实,要求追究任何在网上发布和恶意传播者的责任。

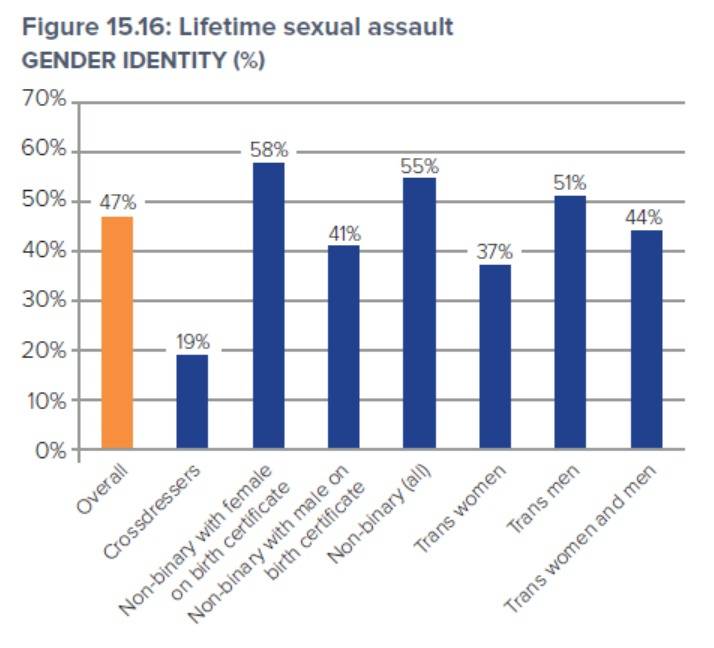

在性少数人群中,跨性别者遭遇性侵的比例十分惊人,通常伴随着人身攻击或虐待。2015年,美国的一项统计调查发现,47%的跨性别者在一生中的某段时间内曾受到性侵犯,显著高于顺性别男女。2017年底,反性骚扰运动从美国好莱坞掀起以来,跨性别活动家们就持续呼吁,这一议题应走出白人女性中心,容纳更边缘的性少数群体。

而在中国,跨性别者现阶段的首要难题,仍是身份认同和社会接纳。打破性骚扰“黑箱”的困境,似乎都没有生存危机来得更为迫切。

性激素与成倍的痛苦

一场时装秀结束后,喝下Alexander Wang 递来的水,X很快就陷入了躁狂和精神紊乱。X原本就有躁郁症,而这位明星设计师惯用的“Molly把戏”(Molly是摇头丸的一种),直接把X送进医院,住了好几周,几乎毁了生涯。

“不过可怕的是,我甚至感激那一晚我不得不去精神病院,谁知道如果事情按他计划的那样发生会如何。” X在匿名私信中写道。

在2017春季时装秀上,Alexander Wang设计了“Walk of Shame”(羞耻行走)系列,呈现通宵派对后回家的街头装扮。图片来源:网络

这个不同寻常的故事提示我们,痛苦和恐惧都有其生理基础。

2019年,说唱歌手Azealia Banks分享了一则跨性别女性的匿名私信,开头便称Alexander Wang为“性侵惯犯”。这则原帖已被删除,但截图仍在Twitter上流传。私信者回忆了两年半前的一场派对上,Alexander Wang和另一个男士向她下手,“粗暴地抓住我的左胸,用力挤压和拉扯。我非常痛苦,因为我的乳头对性激素很敏感。”

同样身为跨性别女性,小早认为这段描述或许是指“伤心乳头综合征”。它是在人群中广泛存在的一种生理反应,即乳头被刺激或触碰时,会出现一系列突如其来的负面情绪,包括悲伤、焦虑、悔恨、空虚、抑郁等等。

小早从2016年起服用雌激素,断断续续使用了两年多,最后出于健康考虑停用。那段时间她就有过这种感觉,“(乳头被)碰到的时候会很敏感,并且会陷入一种非常伤心,伤心得好像欠缺了一块需要被补上的感觉。停药之后就没那么敏感了。”

科学研究表明,女性在特定时期的抑郁高发与雌激素的剧烈波动相关。“在跨性别者中,抑郁、躁狂和双相情感障碍,都很普遍,除了来自家庭、社会的压力或暴力,药物的副作用也是一个原因。”彩虹暴力终结所负责人熊猫告诉“水瓶纪元”,部分跨性别女性服用雌性激素后,较容易产生抑郁的心理状况,一般需要同时用抗抑郁药物来缓解。

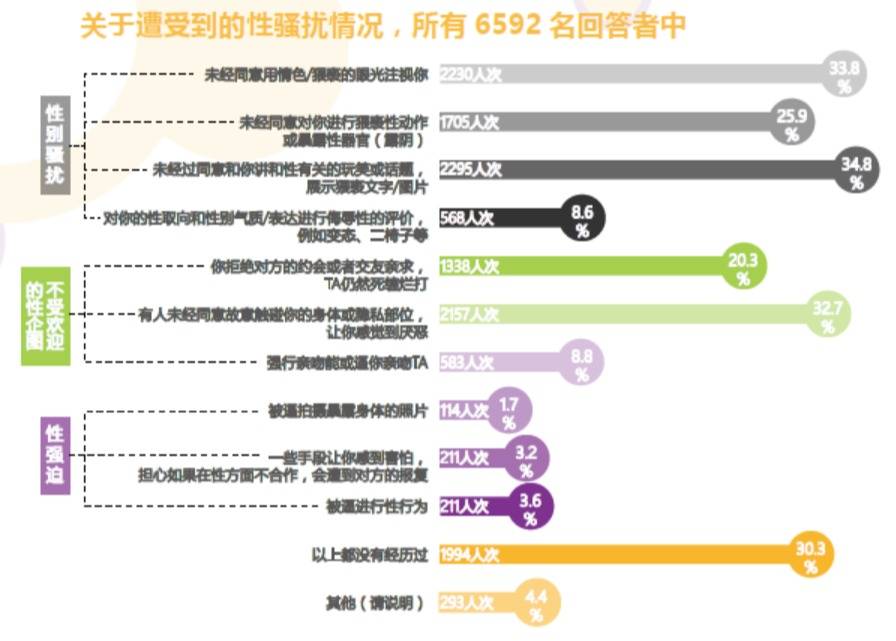

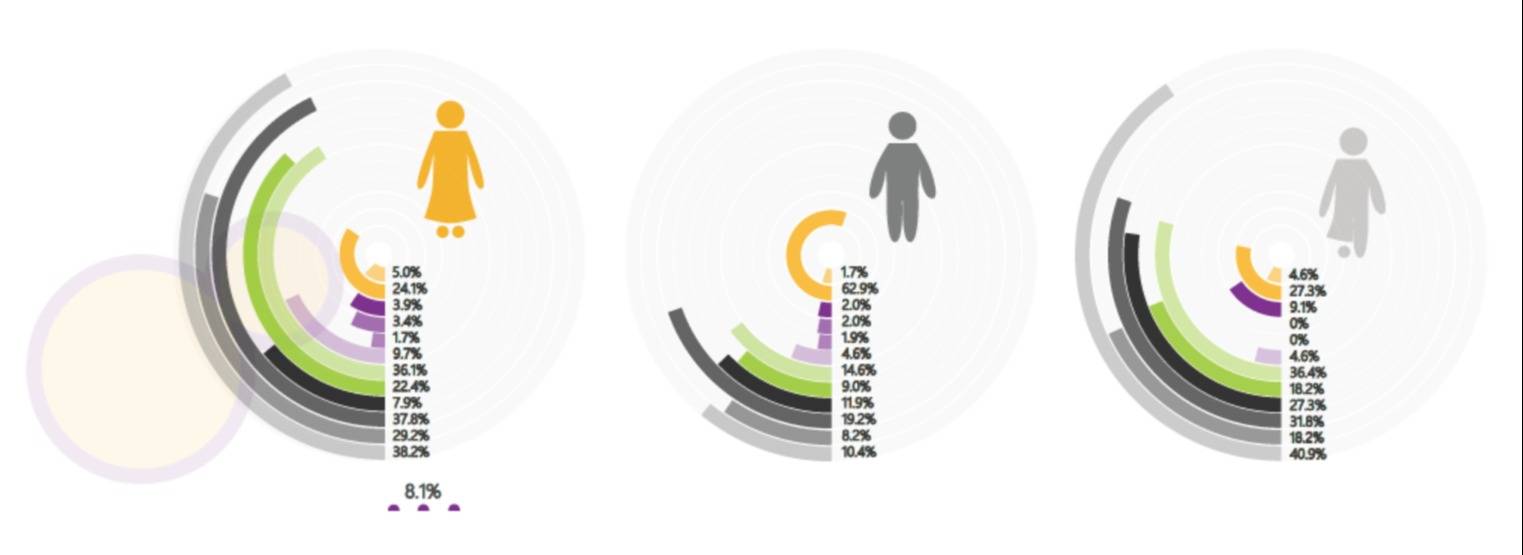

图片来源:中国大学在校和毕业生遭遇性骚扰状况调查报告(广州性别教育中心、北京义派律师事务所,作者:韦婷婷)

2016年,韦婷婷曾做过《中国大学在校和毕业生遭遇性骚扰状况调查》,在6592位受访者中,性少数群体(包括同性恋、双性恋和第三性别)无论在遭遇性骚扰的比例、频次上都高于异性恋群体,且在三种类别的具体骚扰上(性别骚扰、不受欢迎的性企图和性强迫)比例也高于异性恋群体。

值得注意的是,该调查显示,“其他”性别(第三性别)更容易遭遇强暴,比例达到9.1%,高出男女两性2-3 倍。27.3%的第三性别者遭遇过5次以上的性骚扰,也是女性的2.5倍。

研究表明,复杂纠结的系统性和内在性变性恐惧症,使跨性别者更容易遭受性侵犯。其中,跨性别女性受到跨性別和女性交织的双重歧视,高度暴露在性骚扰与性暴力威胁中。

在国外,对跨性别者实施的性侵犯可能是反跨性别仇恨暴力犯罪的一部分,其形式及程度往往也更加凶残,不乏有强暴中被发现跨性别身份,而遭到歹徒虐打、谋杀的案例。美国一份2009年的调查报告显示,17%针对LGBTQ人群的暴力仇恨犯罪是针对跨性别者,其中跨性别女性占了11%;而因此死亡的LGBTQ人群中,一半是跨性别女性。

走出“强暴迷思”

然而,与此相对的是,跨性别者遭遇的性骚扰困境,还很少被大众看到。

彩虹暴力终结所成立于2016年,从事对性与性别少数人群的反家暴干预和服务工作。据负责人熊猫介绍,至今接到跨性别者的性侵求助并不多,少有的案例也是来自跨性别女性,形式则是口头性骚扰,诸如“变态、人妖、怎么穿成这样”等等非议,特别针对她们女性化的性别表达。即使没有涉及肢体侵犯,但从定义来说,像这样 “基于性别的敌意或侮辱性言论”就构成性骚扰。

令熊猫印象深刻的一次求助,并不涉及外界的暴力。这位求助的跨性别女性称,在上厕所时,总感觉有人在跟踪她,或者从一旁偷看。志愿者能做的也只是安抚她的情绪,并告诉她如何更好地保护自己,寻求证据,如果确有跟踪者,可以求助警察帮助。

“性骚扰求助不多,可能一方面是不敢,一方面是没有意识到这是性骚扰,而有意识的人可能也不知道该怎么求助。在国内,性骚扰很难界定,受害者很难得到法律保护,尤其是偶尔才做女装打扮的跨性别女性,几乎很难获得警察信任,认为‘男生怎么会被性侵’?”

活跃于台湾反暴力同志运动中的跨性别女性吴馨恩曾描述自己遭遇性侵后报案的经历:“就连警察也性骚扰我,问我‘那男的帅不帅’?以及一堆对我性别的敌意,让我非常不舒服。”虽然因事发时未满16岁得以立案,检察官却一再追问她,“你的性倾向到底是什么?”

她不禁反问,“这跟我‘被性侵’无关,难道会因为我喜欢男性,就可以被男性性侵吗?” 而母亲哭着骂她,“因为你不是正常男生才会被性侵”,更加剧她的痛苦。这些都让吴馨恩进一步反思唯异性恋“插入式”性交的“强暴迷思”。

2015年度美国跨性别报告。图片来源:美国国家跨性别平等权利中心 (National Center for Transgender Equality)

美国2015年的统计显示,跨性别群体内部在性骚扰问题上也有差异。指派性别女性的跨性别男性和非二元性别遭遇性侵的比例分别是51%和58%,而指派性别男性的跨性别女性和非二元性别则分别是37%和41%。

在中国跨性别社群中活跃的阿莱说,很少听到身边人提及被性侵或性骚扰,尤其是“对于兄弟社群(“兄弟”是跨性别男性群体的自称)来说还是一个讳莫如深的议题。因为有些人会排斥自己女性的胸部、阴道或阴蒂,如果遭遇性侵或性骚扰,恐怕这个痛苦是双重的打击,会增加他们对身体的一些厌恶感。”

在美国留学的大卫近年认识到自己的非二元性别认同,他分享了自己两次在美国街头遭遇口头性骚扰的经历。当时,他已经剪短头发,尝试中性化打扮,但还是被说“sexy”。第二次,他和女性朋友走在一起,路过的男性说了句“Good night, ladies”,更让他愤怒不已,甚至有种冲上去打他的冲动。

“可能在国人听起来这没什么,还觉得这人挺有礼貌的。但在纽约,这就是性骚扰,他无视了我的性别认同,”大卫后来回想,这种冲动是跨性别意识觉醒前自己完全没有的想法。“如果说和‘米兔’中的受害女性有什么共同点的话,就是在对方眼里被作为娱乐的工具。在跨性别初期,前台、保安、医生认错我的性别,我经常试图安慰自己,这不是他们的错。因为我还不pass。但是遇到一个性骚扰我的人,这种感觉就是加倍的难受,难道这也是我的错吗?”

最近一年回到国内,大卫最明显的感受是,国内还缺少对跨性别或非二元的概念认知,在社交文化中,认错性别本来就是非常尴尬的冒犯,但大家仍然坚持认准指派性别。他注意到跨性别者的诉讼案件,媒体报道仍然忽视其性别认同,使用其指派性别来描述,他感到非常失望,“正是因为害怕社会误解,很多人不敢去做自己该做的事。”

现在,大卫已经准备服用激素,希望声音能更低沉,不会再被默认为女生。他隐约感觉到,男性化后,至少遭遇性骚扰次数减少了。

跨性别兄弟盟发起人C先生也认为,“使用激素后外貌变得男性化的跨性别男性,可以更容易隐藏在顺性别男性群体里,在中国当下男权主导的环境下,在异性恋模式下遭遇性骚扰的可能性几乎为0。如果有的话,也是性别表达偏女性的非二元性别者容易遭遇性骚扰。”

在“性化”与“非性化”的两极

“性骚扰事件中都有权力结构,Alexander Wang具有主线设计师的地位,可以决定主推的男模或女模,直接影响到一个模特的职业生涯,能否在时尚圈立足,利用他的名片也可以在这条路上走得更顺利一些。如果我们把视角只放在性别上,可能会有失偏颇。”阿莱谈到。

这不是Alexander Wang第一次被曝出性骚扰。去年8月,Models Daily在Twitter上曝光,一位跨性别女性模特称,“在夜店的VIP区,他不止试图拉下我的内裤,暴露我的外阴”,她还听说过他曾在公开场合不适当地摸其他跨性别女性。上述举报者也向Azealia Banks提到,与她同场的另一个跨性别女性朋友“跟Alexander Wang搏斗,才没有被他拉下内裤”。

模特戴着Alexander Wang设计的头带。图片来源:网络

对于跨性别者来说,对自身性器官的耻感普遍存在。小早也曾尝试接纳自己的身体,但至今仍无法感到自信。三四年前,她开始学习化妆,很长时间里都以女性身份和形象外出。

接到“水瓶纪元”的约访邀请时,小早才历数了自己的性骚扰经历,竟有5次之多,均发生在女性化性别表达时期。还有两次是性倾向探索阶段的非完全自愿的性行为,后来才意识到是性侵。

一个男性突然私聊她要求发送裸照,一个有些名气的外国性少数微信聊天,发送有性意味的言语和照片……这些令小早倍感愤怒的经历,几乎与顺性别女性无异。她还在酒吧里遇到过直男搭讪,他们通过结伴配合、送酒递烟,令她感到很难脱身,似乎对方认为接下去就可以顺理成章地发生性关系。一次她借酒劲的胆量突然起身告辞,另一次她不得不发信息给室友来救场。

“比起恐惧被性侵,我们可能更恐惧被别人发现自己的身体。” 小早还记得有一次在拉拉酒吧,很快与一个外国小姐姐擦出火花,但性别身份的担忧却让她找借口提前离开了,“当时一切发生太快,我没来得及告诉她我是跨性别女性且没有手术,不知道对方是否接受,接吻之后又不太敢告诉她。”

小早觉得,面对性骚扰或性侵事件,男性往往很难理解女性的感受,但她却觉得自己能够感同深受,而且也曾面临相似的处境:比如在某些情境下感到难以反抗或脱身,明明当时没有明确同意发生关系,事后回想时反而会犹疑自己是否喜欢对方。在和一位朋友发生非完全自愿的性关系后,有一段时间小早甚至希望,对方会“留下”她作为伴侣,之后的相处,让她感觉像是斯德哥尔摩综合征。

这样的心态在跨性别者中十分普遍,这也是跨性别者容易遭遇亲密关系暴力的原因。正如一位美国跨性别者在接受访谈时所说,“我的跨性别身份容易被我的前任利用,让我一直和她在一起。她会说类似这样的话,不会有别的人爱你了。”

图片来源:网络

“我们不是骗人的妓女,就是因为是美女而被骚扰。跨性别女性不断被迫在这两个位置上航行,经常在一瞬间从过度‘性化’跳到‘去性化’。” 美国跨性别女性撰稿人安娜·瓦伦斯(Ana Valens)曾写道,与顺性别女性相比,跨性别女性的性骚扰经历并不是“更好或更坏”,而是“也许更为极端”。

在纽约一辆拥挤的列车上,她曾被一个年长的男子三次假装不经意地用手抚摸其臀部。最令她恐惧的是第三次企图,她担心对方的手会突然落到前方,从而意识到她是一个尚未变性的跨性别女性。而另一方面,她又痛苦地意识到,这是她拥有性吸引力的“黑暗证明”。

“当社会告诉跨性别女性我们很恶心,但街上的一个男人告诉我,我足够漂亮可以做爱,他在创造一种力量,抓住我的低自尊。顺性别女性永远不会真正理解被社会以如此极端的方式疏远是什么感觉。”安娜指出,因为被社会边缘化,跨性别女性更容易成为“猎物”,在浪漫关系中经历虐待。

对小早来说,更重要的或许是作为一个完整的人被尊重的感觉。曾经有一位跨性别女性表达喜爱和肢体接触的方式,令她有些排斥,但在向她介绍了自己在跨性别公益方面的一些工作后,小早明显感觉到她表示出肃然起敬,并且在行为举止方面收敛和尊重了很多,这也赢回了小早对她的尊重。

“不是所有的幸存者都有相同的体型,不是所有幸存者都有同样的经历……” 在支持反性骚扰运动的一篇文章中,安娜写道,“最起码,面对性骚扰,我们需要一个准备好接纳我们、倾听我们、支持我们的社会。也许是时候让我们领导这场关于性骚扰的全国对话了,否则我们的声音将再次被淹没。”

说出来之后

有人说,“他(Alexander Wang)性侵很多跨性别女性,从2015年至今,我知道的就有三起,肯定有更多。他让所有说出来的人噤声。”同样深度参与事件曝光的时尚自媒体@diet_prada写道,“男模和跨性别模特在模特界的性侵对话中经常被忽略,但今天不是了。我们不能因为名人崇拜就让他们从性侵犯指控中脱身。他们需要像其他施虐者一样被追究责任。”

2018年初,四位美国跨性别女性拍摄视频讲述性骚扰经历,为“米兔”发声。图片来源:them.us

“中国‘米兔’虽然也强调二元性别的跨越,但仍然没有非常充分地回应这个问题。”韦婷婷指出,许多女性举报者的案件不了了之,有的还遭到反诉,“在‘后米兔‘实践中,很多人的创伤没有得到有效回应,追求公平正义的期待有一点落空。如果顺性别群体已经是这样,跨性别群体只会更难。”

韦婷婷认为,跨性别者要发声,还面临“出柜”的压力,可能遭遇更多的“荡妇羞辱”或“受害者羞辱”,“除了性暴力,还有性别本身的污名,给他们带来很大压力。所以这也能解释为什么调查显示跨性别者受性侵比例高但真正曝光的却很少,因为发声的代价和消耗是更严重的。”

“你们不就是那些做性工作者的吗?你们不就是自己情愿卖淫漂娼吗?你们有什么权利可言?” 在阿莱的想象中,许多没有理性逻辑和共情能力的人,如果看到跨性别者反性骚扰,很可能会有这样的反应,“连女性的身份地位都不被认可,女性被性骚扰都被认为是比较寻常的一件事的时候,(跨性别者被性侵)这样的报道可能只是为了猎奇,我不认为会对群体有多大的推进作用。”

在她看来,比起青春期第二性征发育带来的高抑郁率和自杀率,性骚扰甚至不是中国跨性别群体所面临的最迫切的问题,“主要还是自我认同的性别和社会指派的性别不一致,面对校园霸凌的暴力,导致双重的结构性压迫。在父母监护人过于强势的介入下,恐怕这方面的医疗需求和社工机构的心理支持,早已遮蔽了性骚扰和性侵事件的发声。”

“网络上可以看到很多糟糕的情况,很多人自行用药,或者冒着风险进行非正规手术。怎么活下去都成了一个悬而未决的议题,这个现实困境比性骚扰和性侵事件要大得多。”阿莱感慨。

韦婷婷指出,在二元性别的结构性压迫下,跨性别群体早年就遇到家庭暴力和校园霸凌,很多人面临辍学,或者大学毕业后改学历和身份证件的困难,普遍受教育程度更低、学历不高,这也意味着他们的社会资源更少,难以支撑他们参与反性骚扰运动或者获得回应,这是中国“米兔”的重要局限。

她还曾请教一位非洲跨性别男性朋友,女性和男性身份有何不同,对方答:“跨到男性后,周围人普遍对他尊重了很多。”据她个人观察,在性骚扰议题上,跨性别女性更能够站出来,某种程度上也是作为男性成长起来的经历,本身带给他们一些资源和自信。

不过,小早却感到,自己之前在公开场合说出性骚扰经历时,并不像顺性别女性一样得到支持。她有些失落,仿佛自己在别人眼中是“无病呻吟或者故意引人关注”,后来遇到类似发声者也变得有些漠然,“好像漠然是会传递的。”

她猜想这还是因为二元性别刻板印象太过深入人心,“就像觉得男性被性侵不会‘损失’什么一样,大家可能觉得作为跨性别者,我也是关系中主动和强势的一方,实际并不是。”像这样偶尔被以男性身份对待的时刻,令她有些许撕裂感。

不过她仍然相信,随着群体的愈发“可见”,更多跨性别女性以跨女身份出现在生活中、大众中,跨女与性相关的事件会增多,而性侵和性骚扰议题的重要性也会逐渐上升。

“这个议题不可见,不是说明不重要,反而是说明太重要了,因为大家都还没去看到,没去关心。”小早说。

(小早、阿莱、大卫为化名)