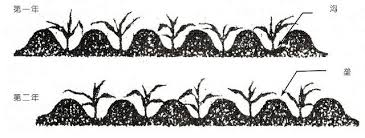

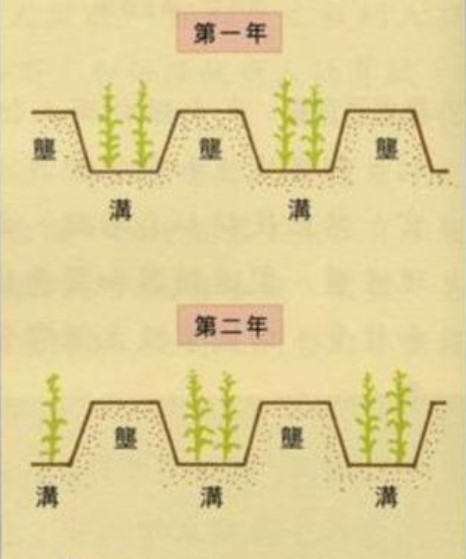

汉武帝末年,皇帝下诏把发展农业作为当今的要务,任用赵过为搜粟都尉,推行代田法。“过能为代田,一畮三圳”,“种于圳中。苗生三叶以上,稍耨陇草,因陇其土以附苗根。”“言苗稍壮,每耨辄附其根。”“岁代处,故曰代田。”汉代时的一畮地宽为六尺,长一千四百四十尺(这一时期的一尺约相当于现在的二十三厘米),地形呈条状,。在这块土地上等距开垦三条甽,把种子播种在甽中,等到秧苗长到三片或三片以上叶子,先除杂草,再把垄上的土培到苗根上,每年垄台和甽互换一次,这种每年甽、垄互换的耕种制度就叫作代田法。在西汉以前,垄作法就已经出现,在《吕氏春秋·任地》中提到了“上田弃亩,下田弃甽”的耕作方法。所谓甽就是垄沟,“弃甽”就是把作物种在垄上,使“其深植之度,阴土必得,大草不生,又无螟蜮。”代田法作为垄作法衍生出的一种新的耕种方式,把农作物种在垄沟里,并且在边郡、居延等西北地区推广,这与当时的气候条件、经济因素、政治氛围有很大关系。

一

西汉前期,中国气候正处在温暖期,这种温暖的气候对中国的农业发展十分有利,气候温暖湿润,没有大范围水旱灾害,粮食产量提高了,甚至出现了剩余。正如《史记·平准书》所记载:汉兴七十余年间,太仓粟陈陈相因,充益露积于外,至腐败不可食。但是到了汉武帝中后期,中国的气候状况发生了变化,变得寒冷和干旱,开始逐渐由温暖湿润时期向小冰期过渡。《汉书·武帝纪》中记载了多次水旱灾害,甚至出现了百姓冻死、暍死的情况出现。水灾和旱灾严重的影响了农业生产发展,粮食大量减产,供给不足,甚至出现了“人相食”的局面。统治者为了稳定社会,应对极端的气候变化,使农业生产与气候条件相适应,提高粮食产量,改革古法,推行了适应西北地区的耕种制度——代田法。

另外,在气候干旱少雨的情况下,代田法得以顺利实施是以汉武帝时期大量兴修水利工程为前提的。翼朝鼎认为气候条件与兴修水利是有关联的,当气候干旱时就会促进兴修水利工程。干旱少雨的气候严重影响了中国西北地区农业的生产和发展。自从汉武帝治理瓠子之后,“用事者争言水利”,使他认识到“农,天下之本也。泉流灌浸,所以育五谷也……故为通沟渎,畜陂泽,所以备旱”的道理,于是他“令吏民免农,尽地力,平繇行水,勿使失时”。汉武帝时期主要修筑了漕渠、龙首渠、白渠等重大水利工程,特别是六辅渠,是在一条主渠上又开六条小渠,构成了密集的水网体系,便于农业灌溉,减小了气候干旱给农业带来的不利影响。这种密集的水网体系为整个三辅地区、河东、弘农西北边郡乃至居延等气候干旱地区的农业灌溉提供了水源,使粮食作物生长获得了充足的水分。可以说西汉农田水利的兴修为“代田法”的推行及西北地区粮食产量的提高提供了水利保证。

第三,农作物的耕种方式也受到耕种时所使用的农具的制约。农具越是先进,在单位时间里耕种的效率越高,更利于精耕细作。西汉时期,铁农具得到迅速推广,而且种类增多,出现了铁犁铧、香、镬、锄、耙、镰等,这些农具可以用来锄草、掘土,但是还起不到起垄的作用。后来人们发明了犁壁,这种带犁壁的农具集碎土、松土、起垄作用于一身,节约了耕种时间提高了生产效率。“武帝始开三边,徙民屯田,皆与犁牛”。汉武帝在西北屯田时,大力推广“犁牛”,改进了耕种的生产工具,节省了人力,为代田法推行提供了先进的生产工具,故可以说“代田法”的推行是以牛耕为前提条件的。

第四,汉武帝时期,他还把大量的人民迁徙到西北地区,为耕种土地提供了大量劳动力。元狩三年,“山东被水灾,民多饥令,乃徙贫民于关以西,及朔方以南新秦中”。元狩四年,“关东贫民徙陇西、北地、西河、上郡、会稽”。元狩二年夏,募民徙朔方十万口,又徙郡国豪杰及訾三百万以上于茂陵。经过汉与匈奴的战争,在西北地区人口大量减少的情况下,汉武帝实行了大规模的迁徙政策,增加了大量的劳动人口,为代田法的实行提供了大量劳动力。

汉武帝“封丞相为富民侯”是在政和四年,真正推行“代田法”是在昭帝始元元年。但在西汉晚年的《氾胜之书》(成书于西汉末年)中,已经看不到“代田法”施行的痕迹了,可见其推行时间并不长,这与西汉当时大的社会政治环境有直接联系。汉武帝时期,在政治上强化中央集权,打击地方割据势力;经济方面,实行了均输平准、稳定物价的方针政策,任用桑弘羊施行盐铁专卖的政策;外交上派张骞出使西域,加强同西域各国的联系和交流,开辟“丝绸之路”。这些措施巩固了政治统治,促进了社会的生产发展。特别是在民族关系方面,汉武帝发动了三次对匈奴的大规模反击战,取得了巨大的胜利。这几次战役之后,“匈奴远循,而漠南无王庭。”汉在“上郡、朔方、西河、河西开田官,斥塞卒60万人戍田之”,并设置了四郡,逐渐开发了这一地区,这一地区正好是汉武帝击败匈奴后才获得控制权的新辟土地。而这片土地的安宁为“代田法”的推行创造了良好的社会条件。

二

“代田法”是由国家组织的、在西北地区大规模推行的新式农业耕作制度,不但增加了粮食产量,促进了西北地区的农业发展,是中国古代农作物种植与生态保护协调发展的典范,也是中国古代耕种方式由粗放型向精耕细作型转变的开端。代田法采用“广尺深尺为甽,长终畮……而播种于甽中”的办法,深挖垄沟,把种子播种于沟内,减少土壤水分的蒸发,提高地温以应对寒冷的气候,有利于作物的早期生长发育。幼苗长出后可以避免干风吹,减少叶片水分蒸发,幼苗又能吸收较多的水分,得以健壮生长,同时还能起到防风、防沙的作用。“苗生叶以上,稍褥陇草,因其陇土,以附[苗根]。”小苗出土后,成长中不断进行中耕锄草,同时还把垅上的土填埋到沟里以培雍苗根,可以起到保墒的作用,使苗根长得更加牢固,抵抗强风。施行行播技术,农作物排列整齐,疏密适度,农民可以在作物之间走动,方便除草。代田法这种畮、圳“岁代”的轮耕方法恰到好处了保护了该地区“风化壳”的可持续利用性,“风化壳”的降解可以作为农作物的肥料,尽其地力。同时,在疏松的土壤上种植作物,可以抵挡黄土高原受大陆性季风气候的影响所带来的风沙侵袭,减缓风势,减轻土壤水分蒸发,防止作物倒伏,使农作物种植与生态保护协调发展。

“其耕耘下种田器,皆有便巧”。在西北屯田时,把牲畜和犁结合在一起,改进了耕种方法,大大节省了人力。赵过“用耦犁,二牛三人”,在五倾的土地上,“一岁之收常过缦田畮一斛以上,善者倍之”,达到了“用力少而得谷多”的目的,在西北地区甚至出现了储存余粮的代田仓,这在居延汉简记载中得以充分证明。

万国鼎在其《万国鼎文集》中指出:精耕细作一般是指在栽培过程中,从整地到收获所做的一系列的细致周到的技措施。育种、改良土壤和改革工具等,属于基本建设性质,不在上述过程中的范围内,但也很难截然划分,一般需要这些基本建设来帮助做好精耕细作,有时甚至基本建设直接成为精耕细作的组成部分。代田法综合运用并发挥了深耕、保墒、灌溉、除草、施肥、环境保护的多重作用,改变了过去撒播的粗放种植形式,提高了单位面积的粮食产量,是我国古代耕种方式由粗放型向精耕细作型转变的开端。

总之,汉武帝时期气候条件骤然下降,统治者不得不为了适应气候改变耕种方式:铁器和牛耕的使用为代田法的推行提供了先进的生产工具,提高了劳动效率;汉武帝为了在战后恢复和发展生产,把发展农业作为要务,为代田法的顺利施行给予了政治保障。这种耕作制度发明了犁壁,推行了二牛三人耦犁的耕种方式,增加了粮食产量,出现了储存余粮的代田仓,促进了西北地区的农业发展,是中国古代农作物种植与生态保护协调发展的典范,是中国的耕种方式由粗放型向精耕细作型转变的开端,这种耕作制度对今天中国西北、东北地区的农业种植方式仍有借鉴意义。