士为知己者死。

文/全历史 范范之辈

公元前515年5月4日,吴国公子光以进献全鱼宴为由,派刺客专诸近身刺杀了吴王僚。随即专诸也被僚的侍卫处决,而公子光却顺利继位,成为吴王阖闾。这就是历史上的“专诸刺王僚”事件。

可以说,这一事件改变了春秋晚期的历史格局。公子光篡位之后,西破强楚,北败徐、鲁、齐,成为诸侯一霸。

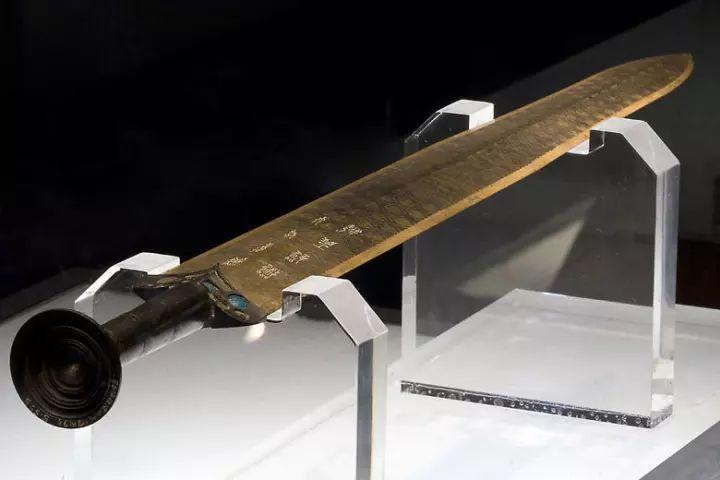

同时,事件中的另一关键人物——刺客专诸,也被司马迁写进《史记·刺客列传》中。而他行刺时藏于鱼腹中的匕首正是与著名的越王勾践剑一起打造出来的“鱼肠剑”。

越王勾践剑

历来国家元首最容易成为权利斗争中被暗杀的对象,其中有因为废奴运动而遇刺身亡的林肯(此处可a至1865年4月15日的华盛顿);

也有因集团内部争权夺利而遭遇“女武神行动”(此处可a至1944年7月20日的柏林),却侥幸脱身的希特勒。

但“专诸刺王僚”事件的背后却是先秦时期独特的游侠文化和新兴士人阶层的身份认同需求,事件集中体现了刺客群体“士为知己者死”的人生理念。

首先来看一下为什么会有这场刺杀?

第一,公子光想篡位。

公子光是吴王诸樊的长子。诸樊死后并没有传位给儿子,而是传给了弟弟。可诸樊兄弟四人,前三个轮流做了一番吴王,老四季札,却是一个清心寡欲的人,无心王位。结果,老三的儿子、公子光的堂兄僚钻了空子,顺利继位。

如果父死子继也应该是光优先继位,僚的上位让公子光大为不满,尤其是这些年他一直率兵攻打楚国,立下赫赫战功,威望甚高。于是,他便有了谋杀吴王僚,自立为王的想法。

这件事表面上看与曹丕(此处可a至220年12月11日的许昌)兄弟相残、篡位称帝如出一辙,或者是唐太宗李世民通过玄武门之变(此处可a至626年7月2日的西安),诛杀哥哥李建成的翻版。

但其实公子光杀兄篡位的本质上是春秋战国时期兄终弟及和父死子继制度并行的结果。这一问题在商朝中期就已经显现了。经历了王室内部五代九王的纷争后,盘庚将都城迁移到殷,商朝的政局这才稳定下来。

周公为了不重蹈覆辙,制礼作乐,最终确立了嫡长子继承制,成为王朝宗法制度的最基本原则。

可无奈春秋战国礼崩乐坏,继承制度再次混乱。这就是公子光面临的时代局面。

第二,伍子胥想复仇。

公子光的篡位野心付诸实施还需要一个军师和催化剂,而楚国旧臣伍子胥(此处可a至公元前484年6月13日的钱塘江)便是这样的存在。

其实,伍子胥是作为罪臣逃出来的,甚至最初在吴国还流落为乞丐。他身上背负着杀父杀兄之仇。因为楚平王受到小人费无忌蛊惑,欲以谋反之名除掉太子建的势力,而伍子胥的父亲是太子的老师。伍家因此受牵连,家破人亡,伍子胥逃脱后忍辱负重,图谋复仇。

在那个“邦无定交,士无定主”的年代,伍子胥选中了拥有称霸野心的吴国公子光。而要想让光攻打楚国,首先要帮他登上王位。于是,他向公子光推荐了一位在坊间因以一当十而著称的勇士专诸,助公子光行刺吴王僚。

伍子胥安排好刺客后,自己却躲到乡间耕田去了,他担心行动失败,祸及自己。另外,他也做好了刺杀成功再回来的打算。

之后吴王阖闾西破强楚

第三,刺客专诸想报知遇之恩。

作为整盘棋的关键棋子,专诸也有自己的打算。他原本只是一个市井屠夫,以勇猛逐渐闻名。伍子胥慕名而来之时,刚好撞见他在打架,果然是一个打十个。可等到老婆一声招呼,他立刻乖乖地回家了。

后世笑他惧内,其实真实的情况是当时专诸老婆手中拿着他母亲的拐杖,大孝子专诸见杖如见母,这才听话的。

专诸被伍子胥推荐给公子光后,受到上宾礼议优待,这让屠夫出生的他愿意以死相报,但母亲却是他的牵挂。而母亲为了免除儿子的后顾之忧,竟然选择了自杀。

专诸要报答的知遇之恩,除了公子光对他的信任和厚待,更包括身后的家族荣耀。行刺成功之后,专诸的儿子将被封为上卿,而他本人的墓地也将被安排在王室陵墓附近,将享尽荣耀。

这便是专诸参与行刺的动机。

那么,这场刺杀取得成功的因素有哪些?

第一,专诸为接近行刺目标,专门学习厨艺。

为了能够近身行刺,专诸找到了吴王僚的破绽,那就是嘴馋。他非常爱吃吴国名厨太湖公的全炙鱼。于是,专诸特意拜太湖公为师,苦练厨艺,竟然还意外地出了师,被后世奉为厨师之祖。

第二,公子光提前谋划好了一场鸿门宴。

公子光以宴请为名,将吴王僚引入自己府中。而僚带着大队人马,本以为做好了万全防备。谁知公子光早已暗藏几十名戴甲死士。一旦专诸刺杀成功,便可一拥而上,拿下吴王亲卫。

第三,专诸急中生智,创意藏剑。

当日,专诸发现进入大堂需要搜身。为了防止匕首被发现,专诸将武器藏在了鱼腹里,这才得以顺利送到吴王僚面前。趁僚不备,专诸突然取出匕首,一把刺向对方胸口。僚血溅当场,而专诸也被侍卫刺死。

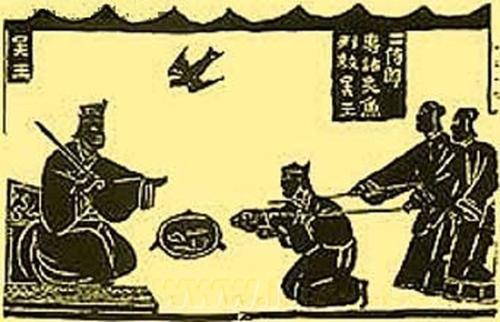

汉代雕砖中呈现的“专诸刺王僚”事件

专诸已死,但后继者仍在路上。燕国的易水旁,荆轲前去行刺秦王。好友高渐离击筑,荆轲吟唱道:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还!”这就是先秦刺客群像的写照。

为什么会出现这群“士为知己者死”的刺客呢?

一方面是新兴士人阶层的身份焦虑。

有人说中国武侠小说的鼻祖,就是《史记·刺客列传》。其中共介绍了五位刺客:曹沫、专诸、豫让、聂政、荆轲。除了曹沫是鲁国将军外,其余四位都是“士”这一新兴阶层。

为了实现自己的人生价值,他们只有以技能为贵族服务。所以,知遇之恩尤为重要。而专诸的这种“你对我好,我以死相报”的模式,成为后世刺客的行业标杆。

另一方面是先秦时期侠义精神的体现。

先秦时期下层的游侠身上普遍具有一种侠义精神,那就是重视名誉,信守承诺,对于知遇之恩以命相酬,就像那位留下“士为知己者死”名言的侠士豫让一样。

或许,这就是同时代的孟子所谓的“舍身而取义者也。”

有了这样的身份认同和时代背景,先秦刺客群体便确立了一种“士为知己者死”的人生格言。他们作为新兴的士人阶层,以技能结交贵族社会,为求得被认同、被需要,甚至不惜以命相酬,这再次体现了皈依者效应。(详见规律20 - 皈依者效应:新来的总要表现一番)

历代评价

四月丙子(日),伏甲士于窟室中,而具酒请王僚。……使专诸置匕首鱼炙之腹中而进之……

专诸与人斗,有万夫莫当之气,闻妻一呼,即还,岂非惧内之滥觞乎?

——(东汉)袁康《越绝书》