《春秋公羊传》是一部传解《春秋》的著作,又称《公羊春秋》,简称《公羊传》。它是今文经学的重要典籍,早在汉代就有了很高的地位,成为当时人们议政的依据;在唐代,又被政府列为“明经取士”的考试内容。本文对《春秋公羊传》的作者、成书年代、流传过程、核心思想与特点、历史地位及对后世的影响等问题做了一些探讨,敬请各位专家、读者指正。

一、《春秋公羊传》的作者和成书年代

《春秋公羊传》的作者,应与某位公羊氏有关,但正史上却没有详细的记载。我们目前所能看到的正史上的最早记载,是东汉班固所撰《汉书》。《汉书·艺文志》载:“《公羊传》十一卷。”班固注:“公羊子,齐人。”唐代颜师古注:“名‘高’。”清代洪颐煊在《经义丛钞》中提出:“明”字古音读若“芒”,与“羊”同韵,“《春秋》家公羊高,亦即《孟子》所谓公明高也”。我们所知的正史材料仅此而已。至于元代程端学,在其《春秋本义》中认为公羊高为汉初人,诸如这样的观点,都是缺乏说服力的。

东汉何休在其《春秋公羊经传解诂》“序”中有言:“传《春秋》者非一。”唐代徐彦 (一说为南北朝时人徐遵明) 对这一句解释说:“孔子至圣,却观无穷。知秦无道,将必燔书,故《春秋》之说口授子夏。度秦至汉乃著竹帛,故《说题辞》云:‘传我书者,公羊高也。’”接着,他又引东汉戴宏《公羊传》“序”云:“子夏传与公羊高,高传与其子平,平传与其子地,地传与其子敢,敢传与其子寿,至汉景帝时,寿乃共弟子齐人胡毋子都著于竹帛。”这里,称孔子能预知秦始皇焚书坑儒自然是附会之辞,而特别言明孔子将《春秋》中的“微言大义”口授子夏,这却引起后世人格外注意。有人怀疑“公羊”“谷梁”都是“卜商” (子夏姓卜名商) 的转音;近人蔡元培、顾颉刚等认为“公”和“谷”双声,“羊”和“梁”叠韵,因而“公羊”即为“谷梁”,这两部书的作者可能是同一个人。

但是,这类说法也存在很多疑问。就《公羊传》传自子夏一说而言,杨伯峻先生在《经书浅谈》中指出:旧说《公羊》《谷梁》俱出自子夏,既然如此,那么按理两书只应大同小异,互有详略,但不能自相矛盾,更不能自相攻击。而事实上,“不但两传矛盾之处很多,而且有《谷梁》攻击《公羊》处。”他还指出:“‘大一统’这个观念,要在秦、汉以后才能有,这就足以证明《公羊传》不出于子夏。”近人崔适也在《春秋复始》中指出:《公羊传》之名与公羊氏之籍始见于西汉刘歆所撰《七略》,而公羊氏之世系及人名始见于戴宏的序,“何以前人不知,而后人知之也?”他又指出:从有关史料来看,子夏生于鲁定公二年,到汉景帝初已历三百四十余年,而公羊氏仅传五代。这样,每代相距六十余年。除非“父享耄年,子皆夙慧,乃能及之。”由此,崔适对戴宏所说的传承线索提出了质疑。此外,就《公羊传》本身看,书中多处出现“子沈子曰”“子司马子曰”“子女子曰”“子北宫子曰”“高子曰”“鲁子曰”等,已清楚说明书中见解不尽出自公羊氏。非惟如此,即使有些观点没注明来源,也未必尽出自公羊氏。比如,《春秋》定公元年“戊辰,公即位”一句,《公羊传》是自问自答:“癸亥,公之丧至自乾侯,则曷为以戊辰之日,然后即位?正棺于两楹之间,然后即位。”但《谷梁传》却认为:“正君乎国,然后即位也。沈子曰:‘正棺乎两楹之间,然后即位也。’”至于《公羊传》两次出现的“子公羊子曰”,则更明显是公羊氏以外的弟子后学称引先师的说法。由此可见,非但《公羊传》源自子夏之说不确,即使是《公羊传》仅仅由公羊氏五世传承的说法也是不妥的。

那么,究竟应如何看待沈子等人与公羊子,沈子、公羊子等人与《公羊传》之间的关系呢?余嘉锡先生在《四库提要辨证》中的一段话似乎可对此作出回答。他说:“父传之子,师传子弟,则谓之家法。……学不足以名家,则言必称师,述而不作。虽笔之于书,仍为先师之说而已。原不必于一家之中分别其孰为手撰,孰为记述也。……故有名为某家之学,而其书并非某人自著者。”所以,就现有材料来看,我们可以认为:《公羊传》的作者当是先秦至西汉初的公羊氏子孙及沈子等一批儒生。由于《春秋》微言大义,“七十子之徒口受其传指,为有所刺讥褒讳挹损之文辞不可以书见” (《史记·十二诸侯年表序》) ,所以,当时只是口耳相传,直至汉景帝初年才写定成书。

二、《春秋公羊传》的流传过程

《公羊传》成书后,结束了口耳相传的局面。汉景帝时它得立学官,到了武帝时,春秋公羊学说受到重视,于是有更多的人钻研它。据《汉书·儒林传序》云:“公孙弘以治《春秋》 (按即《春秋公羊传》) 为丞相封侯,天下学士靡然乡风矣。”

西汉初,研究、讲授《公羊传》的学者以胡毋生和董仲舒最著名。胡毋生字子都,汉景帝时博士,相传他曾协助公羊寿用今文隶书写定《公羊传》。何休在《春秋公羊经传解诂》“序”中说:“往者略依胡毋生条例,多得其正。”可知胡毋生应有著述,只是未流传下来。董仲舒也是汉景帝时博士,专治《公羊春秋》。他曾勤学苦读,“三年不窥园”。著作有《春秋繁露》《春秋决事》等书。董仲舒发挥《公羊》之旨,阐发了“大一统”“天人感应”“德刑并治”“三纲五常”“三统”“三正”等等思想观点,对后代政治统治有着深远影响。胡毋生与董仲舒一生研读《公羊春秋》,教授弟子甚多。据《汉书·儒林传》载:胡毋生“年老,归教于齐,齐之言《春秋》者宗事之,公孙弘亦颇受焉。”董仲舒在公羊学方面的弟子,著名的有褚大、赢公 (《史记》没有提到) 、段仲 (《史记》作“殷忠”) 、吕步舒。赢公传孟卿、眭孟、贡禹。孟卿传疏广,疏广传莞路,莞路传孙宝。眭孟传庄彭祖 (东汉时为避明帝刘庄讳,改称严彭祖) 、颜安乐;庄彭祖传王中,王中传公孙文、东门云;颜安乐传泠丰、任公;泠丰传马宫、左咸。贡禹传堂谿惠,堂谿惠传冥都。据《后汉书》记载:东汉时,公羊学以严彭祖 (庄彭祖) 派观点为盛行。在东汉的公羊学者中,著名的有丁恭、周泽、钟兴、甄宇、楼望、程曾、张玄、李育、羊弼、何休等。

《左传》《公羊传》《谷梁传》虽然都传《春秋经》,并渊源有自,但是,它们在汉代的地位,一开始却并不相同。在汉初,就已立有《公羊》博士,以教授弟子;当时所说的《春秋》专指公羊学派。《谷梁》博士在汉宣帝时才立,《左氏春秋》博士是到汉平帝时才立。《公羊传》 (以下简称《公》) 《谷梁传》 (以下简称《谷》) 《左传》三传虽同传《春秋》,内容观点却有差异。究竟是谁得到了《春秋》的真谛,自然会有激烈的论战。据《汉书·儒林传》记载:《公》、《谷》的论辩早在汉武帝时就开始了。《公羊》强调法治而《谷梁》强调礼治。由于汉初社会矛盾尖锐复杂,统治尚不稳定,所以,公羊学派的以法治国、加强中央集权、对乱臣贼子无情镇压的政治主张受到了汉武帝的重视,公羊之学因此得以兴盛。到了汉宣帝时期,社会相对稳定,但统治集团内部的矛盾斗争却加剧了。为此,强调礼治、重视宗法情谊的《谷梁传》开始受到了上层统治者的重视。这一转变突出地反映在宣帝三年召开的石渠阁会议上。这次会议,《公》《谷》之争《谷梁》派占了上风。

如果说《谷梁》派的挑战只是使《公羊》派所保持的政治上的独尊地位受到了削弱,那么,《左传》对《公羊》的冲击则属于根本的否定。《左传》是一部用战国时代文字 (古文) 写的史书,它不同于《春秋》那种大事记性质的文字,而是用简洁生动的文笔,比较系统地记述了春秋时代各国的政治、经济、军事、文化等方面的一些事件,记载的历史年代大致和《春秋》相当 (后来,晋代的杜预把它分年附在《春秋》相关文字的后面) 。刘歆认为这部书的作者左氏 (左丘明) “亲见夫子,而公羊、谷梁在七十子后,传闻之与亲见之,其详略不同” (《汉书·楚元王传》) ,价值自然远在《公》《谷》之上。为此,他上书皇帝,请求将《左传》等几部古文经立于学官。此举遭到以《公》《谷》为代表的今文经学博士们的反对,理由是:《左传》不传《春秋》,不祖孔子。这样,绵延不断的今古文经学之争从此开始了。东汉时期,郑众、贾逵分别作《长义》十九条、四十条,论《公羊》之短;李育则写出《难左氏四十一事》进行反驳。何休与其师傅士羊弼追述李育之意,写了《公羊墨守》《左氏膏肓》《谷梁废疾》以贬《左传》《谷梁》,何休的学生郑玄则“入室操戈”,写了《发墨守》《箴膏肓》《起废疾》一一发难。如此等等,不一而足。以《公》《谷》为代表的今文学派与以《左传》为代表的古文学派的这场旷日持久的争论,最终造成两败俱伤的局面。

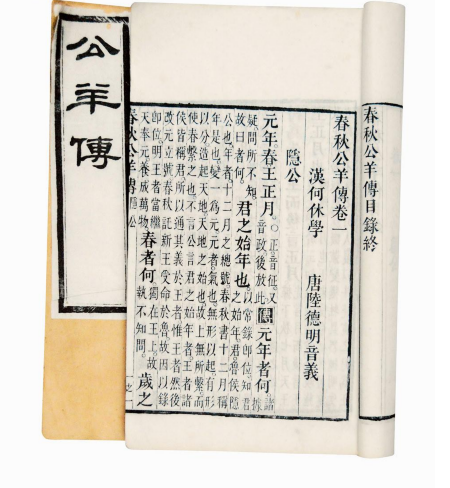

东汉时期,研究《公羊》卓有成就的当数何休。何休字邵公,为人质朴讷口而雅有心思,精研六经而尤专《公羊》之学。据《后汉书》记载,他曾花了17年时间,“覃思不窥门”,写成《春秋公羊经传解诂》一书,这是现存最古也是最精的注本,清代阮元主持刊刻的《十三经注疏》中的《公羊传》就是采用的这一注本。当何休作《解诂》之时,正是今、古文经学派论争最激烈的时候。然而,此时的《公羊》学者对于《公羊》学说往往一知半解,却又多逞臆说,任意阐发。何休在《解诂》序中说:“是以讲诵师言至于百万犹有不解,时加让嘲辞,援引他经失其句读,以无为有,甚可闵笑者,不可胜记也。”正因为当时的多数《公羊》学者自己尚未明了《公羊》,所以面对古文经学派的发难,辩驳软弱无力,“至使贾逵缘隙奋笔,以为《公羊》可夺、《左氏》可兴。”在这种情势下,何休博采胡毋生、董仲舒、庄彭祖、颜安乐以及李育、羊弼等公羊学者的理论精华,兼述己意,著成《解诂》一书,其于公羊学派的重振,贡献是显而易见的。此外,他还著有《春秋公羊文谥例》一书 (已佚,部分内容见于徐彦疏) ,总结了《公羊》义例,如“三科、九旨、五始、七等、六辅、二类、七缺”等,并系统阐发了《春秋》一书的“微言大义”,深得《公羊》本意,成为今文经学家议政的主要依据。

东汉末年,宦官专权,党锢之祸兴起,今古文经学者皆不能幸免,这在一定程度上削弱了《左传》与《公》《谷》学派的矛盾斗争。同时,郑玄遍注群经,内容以古文为主,兼涉今文,由是郑学兴盛。虽然此后今、古文经学派的争论仍在持续,比如三国时期,隗禧贬《左传》为“相斫书”,认为“不足学”;而钟繇则称“左氏为大官厨,公羊为卖饼家”等等,然而,以《公羊》为代表的今文经学最终开始走向衰落。

在晋代,玄学盛行,学者 (如刘兆、汜毓、范隆等等) 之于《春秋》,往往兼习三传,一心研习《公羊》的学者则寥寥无几,著作也大都散佚。如李轨撰《春秋公羊传音》,已佚;孔衍 (孔子二十二世孙) 撰《春秋公羊传集解》十四卷,已佚,现仅存后人所辑《春秋公羊孔氏传》一卷。

唐代明经取士,《公羊》虽被列为“九经”之一,但因其难习,故往往无人问津。在徐彦为《春秋公羊经传解诂》所作的疏以外,与《公羊传》有关的书少之又少。而且,即使是徐彦的疏,也内容平平,缺乏创见。梁启超在《清代学者整理旧学之总成绩》一书中批评徐彦的疏“空言敷衍,毫无发明”,并一言蔽之:“唐时《公羊》之学久绝,也难怪也。”于此可见当时公羊学研究水平之低了。

宋、明两代,有关《公羊》的专著也极少,今存仅有叶梦得撰《春秋公羊传谳》六卷,周拱辰撰《公羊墨史》二卷等。

到了清代,由于乾嘉学派考据学风的影响,《公羊传》又重新受到人们重视,无论是正文的辑定、传注,还是主旨、文字音义等方面的研究,都有了新的发展。

在《公羊传》正文方面,除宋代《十三经》中收录的经文外,又有孙琮辑《公羊传选》一卷,王仁俊辑《公羊传佚文》一卷。在《公羊传》传注方面,有丁宝桢等撰《春秋公羊传》十一卷 (附校刊记一卷) 、阮元撰《监本附释音春秋公羊注疏》二十八卷 (附校刊记) ;前者仅有何休解诂,后者又加徐彦疏,因此,后者更为通行,有南昌府学本、四部备要本等多种版本流传。此外,又有马国翰《玉函山房辑佚书》辑录《春秋公羊颜氏记》一卷和《公羊严氏春秋》一卷 (颜氏为颜安乐,严氏为庄彭祖,二人都是西汉春秋公羊学大家。汉代樊鯈曾删定《公羊严氏春秋章句》,世称“樊侯学”;他还教授门徒,前后达三千余人。可见严、颜二氏的学说曾盛极一时) 。姚鼐撰《公羊传补注》一卷。孔广森撰《春秋公羊经传通义》十一卷,叙一卷 (孔广森曾受学于戴震、姚鼐,经、史、小学沉览妙解,治《春秋》主《公羊》,兼采诸家之长,《通义》中凡诸经籍义有可通于《公羊传》者,悉行著录。但因其不通公羊家法,多违传旨,此书后人评价不高) 。凌曙撰《公羊问答》二卷。刘逢禄撰《公羊春秋何氏解诂笺》一卷。陈立撰《公羊义疏》七十六卷 (陈立先后师从凌曙、刘文淇,于《公羊》用力尤深,深得后人称赞,梁启超《清代学者整理旧学之总成绩》称他“实为董何以后本传第一功臣”,蒋伯潜《十三经概论》称赞他的作品“足以发扬何氏之学”) 。张宪和撰《读公羊注纪疑》三卷、《公羊臆》三卷。王闿运撰《公羊春秋笺》。俞樾撰《春秋公羊传平议》一卷。刘曾撰《公羊约解》五卷。

在《公羊传》的专著方面,有庄存与撰《春秋正辞》 (庄存与被梁启超称赞为“公羊学初祖”,其著作“发明《公羊》微言大义”) 。另外,还有凌曙撰《春秋公羊礼疏》十一卷、《公羊礼说》一卷 (凌曙家贫好学,作杂佣以助学资,后入学为阮元校书,得见群书。他认为《春秋》之义存于《公羊》,而公羊之学传自董仲舒。他的著作广泛搜采旧说并吸取了清代学者的研究成果) 。陈奂撰《公羊逸礼考征》一卷。包慎言撰《春秋公羊传历谱》十一卷。刘逢禄撰《公羊何氏释例》 (又称《春秋公羊经传释例》) 十卷 (刘逢禄少从外祖父庄存与、舅父庄述祖学,精研《公羊春秋》,以何氏《公羊解诂》为主,创通条例,贯穿群经,成为清代著名的今文经学家和常州学派的奠基人) 。近代经学大师廖平先后撰《公羊解诂十论》《续十论》《再续十论》,后集为《公羊解诂三十论》三卷;又撰《公羊补证》十一卷、《公羊凡例》一卷、《公羊解诂商榷》二卷等。

在文字音义方面,有李富孙撰《春秋公羊传异文释》一卷。杨国桢撰《春秋公羊传音训》 (不分卷,排在《十一经音训》中,有道光本、光绪本) 。

以上书目虽不完备,但已可见清代《公羊》学者数量之多、著作之丰了。

在经历了清代这个高峰时期以后,由于历史的原因,此后一个时期,《公羊传》与公羊学的研究论著相对较少。比如,近代经学大师廖平撰《春秋三传折中》一卷。陈柱撰《公羊家哲学》。徐震撰《公羊笺记》《公羊榷论》 (国学大师章太炎为后一书题辞:“得足下参伍比考,发见隐匿,真如排云雾而见青天矣。”) 。直到近几十年,这一方面的论著才又逐渐多起来,比如:孙春在《清末的公羊思想》 (台北:商务印书馆,1985) ,蒋庆《公羊学引论》 (辽宁教育出版社,1995) ,陈其泰《清代公羊学》 (东方出版社,1997) ,黄肇基《汉代公羊学灾异理论研究》 (台北:文津出版社,1998) ,邓红《董仲舒的春秋公羊学》 (中国工人出版社,2001) ,段熙仲著、鲁同群等点校《春秋公羊学讲疏》 (南京师范大学出版社,2003) ,张端穗《西汉公羊学研究》 (台北:文津出版社有限公司,2005) ,郑卜五《清代中叶经今文家之公羊学述论》 (高雄复文图书出版社,2005) ,许雪涛《公羊学解经方法:从《公羊传》到董仲舒春秋学》 (广东人民出版社,2006) ,石厉《春秋公羊家思想考略》 (中国文联出版社,2008) ,吴龙川《刘逢禄〈公羊〉学研究》 (台北:花木兰文化出版社,2008) ,等等。

近几十年来,《公羊传》的白话翻译、注释工作也逐步开展起来。1976年,台北的商务印书馆出版了李宗侗注译的《春秋公羊传今注今译》,这是《公羊传》的第一个白话全译本。1993年,北京广播学院出版社出版了《评析本白话〈公羊传〉〈谷梁传〉》 (又收入王宁主编的《评析本白话十三经》,北京广播学院出版社,1993) ,其中的《公羊传》是由马志伟、金欣欣译、赵克勤审校的,这是大陆地区的第一个白话全译本。此外,还有关永礼主编《白话十三经》 (济南出版社,1994) ,夏剑钦主编《十三经今注今译》 (岳麓书社,1994) ,许嘉璐主编《文白对照十三经》 (广东教育出版社等,1995) ,钱伯城主编《白话十三经》 (国际文化出版公司,1996) ,王维堤、唐书文《春秋公羊传译注》 (上海古籍出版社,1997) ,梅桐生《春秋公羊传全译》 (收入中国历代名著全译丛书,贵州人民出版社,1998) ,赵超《春秋公羊传今译》 (收入文白对照传世藏书文库,三秦出版社,1999) ,李翰文主编《文白对照十三经》 (九州出版社,2001) ,刘尚慈《春秋公羊传译注》 (中华书局,2010) ,等等。

三、《春秋公羊传》的特点和主要内容

《公羊传》《谷梁传》《左传》虽同是传《春秋》之作,但又有着各自的特点。从表面形式看,《公》《谷》十分相似,都采用问答式的解释体;起止年代也都与《春秋》同 (从隐公元年到哀公十四年) 。《左传》则似乎并非为经而发,直接解释经文的话比较少,甚至有“无经之传”的情况;经文止于哀公十六年 (比《春秋》多两年) ,传文到哀公二十七年 (比《春秋》多十三年) ,有“经后之传”的情况。从总体内容看,《公》《谷》重在释经,《左传》详于记事;《公》《谷》虽都重在释经,但前者强调诛乱贼、大一统、拨乱反正、尊王行法,后者着重宣扬儒家的宗法伦理,重视礼治,提倡礼教。例如隐公三年,《春秋》载:“夏,四月辛卯,尹氏 (古文《春秋》为君氏) 卒。”《公羊传》释为“尹氏者何?天子之大夫也。其称尹氏何?贬。曷贬?讥世卿。世卿非礼也。”而《左传》则从记事的角度解释说:“君氏卒,声子也。”又如隐公元年“夏五月,郑伯克段于鄢”,《公羊传》《谷梁传》虽都提出了何以不称段为弟的问题,但《公羊传》释为“当国也”,意思是段企图当国君,当杀。而《谷梁传》从伦理的角度释为:“贬之也,段失子弟之道矣。”

上述差异是由于三传作者对《春秋》的态度或认识存在分歧而出现的。《公羊传》的作者认为孔子作《春秋》是为万世作经,不是为一代写史,因而并不把《春秋》所载的诸条大事看作史料,而是当成经文。既是经文,不是史料,那么也就无须考虑内容是否翔实,只需专注于经文字义的研讨,只求从曲隐的“春秋笔法”中阐释经文义理、探求圣人的心法所寓了。这也正是《公羊传》重在释经的原因。

下面,以《公羊传》第一条为例,略析《公羊》的释经特点。《公羊传》的传文总是由《春秋》经而发,有目的地提出各种问题,再从作者的思想出发进行解答。《春秋》经文第一条仅“元年春,王正月”六个字,但《公羊传》紧接其后连续提出了11个问题:第一,“元年者何?”第二,“春者何?”第三,“王者孰谓?”第四,“曷为先言王而后言正月?”第五,“何言乎王正月?”第六,“公何以不言即位?”第七,“何成乎公之意?”第八,“曷为反之桓?”第九,“隐长又贤,何以不宜立?”第十,“桓何以贵?”第十一,“母贵则子何以贵?”

前三个问题的回答,分别解释了《春秋》记时中诸词含义;第四、第五两个问题的回答则从词序的角度阐明了把文王放在“正月”前面、说成“王正月”的原因,即为表示周王朝大一统;第六个问题是根据《春秋》的书法条例提出的。按《春秋》记事体例,每个国君的元年都应该写上“公即位”,但隐公元年没写。通过对这个问题和第七、第八两个问题的回答,既讲明了不书隐公即位的原因,又充满了对隐公准备让位于桓公的褒扬;第九至第十一这三个问题的回答则进一步说明隐公的确是不宜立的,揭示出“立嫡以长不以贤,立子以贵不以长”和“子以母贵,母以子贵”这两条法则。由此可以看出:前五个问题尚有《春秋》经文可以针对,而后六个问题则脱离了《春秋》的经文。当然,其实又并不是完全脱离,因为它是在整部《春秋》书法之“例”的基础上引申提出的。孔子作《春秋》,寄大义于书法之中,寓微言于书法之外。《公羊传》传《春秋》,兼传《春秋》之“微言”“大义”,这是《公羊传》的鲜明特点。

《公羊传》对整个《春秋》书法进行了寻绎,探求其中的异同,又根据异同原因,归纳总结出“正月、闰月、朔晦、即位、卒葬”等等众多《春秋》书法体例,从而进一步揭示出更深一层的《春秋》义理。

《公羊传》以“大一统”为宗旨,从“尊王攘夷”出发来阐释《春秋》义理。所谓“尊王”,就是尊崇周王;所谓“攘夷”,就是排斥夷狄异邦。在诸侯争霸、王室衰微的春秋时代,倡导“尊王攘夷”,目的就是维护周王朝的“大一统”。它强调天下的土地都为天子所有,所以对《春秋·隐公元年》“祭伯来”解释说:“祭伯者何?天子之大夫也。何以不称使?奔也。奔则曷为不言奔?王者无外,言奔则有外之辞也。”它强调天子有至高无上的地位,所以对《春秋·桓公九年》“纪季姜归于京师”解释说:“京师者何?天子之居也。京者何?大也。师者何?众也。天子之居,必以众大之辞言之。”它强调没有谁能与天子匹敌,所以对《春秋·成公元年》“王师败绩于贸戎”解释说:“曷为不言晋败之?王者无敌,莫敢当也。”《公羊传》对诸侯僭越诸公、僭越天子的行为感到格外痛心,所以在释《春秋·隐公五年》“初献六羽”时认为:“初献六羽何以书?讥。”又叹惜道:“此僭诸公犹可言也,僭天子不可言也。”《公羊传》中“攘夷”的观点也十分鲜明。除有“吴楚之君不书葬”的义理外,“不与夷犹之执中国也”“不与夷犹之获中国也”的观点也随处可见。《公羊传》正是从“大一统”“尊王攘夷”的思想体系出发,正名分、寓褒贬、异内外、存三统、张三世、诛乱贼、讥世卿……,一些地方虽不免强经义以就已意,但终归阐发出不少《春秋》大义。

《公羊》在阐释春秋义理时,难免处于一种不可解脱的矛盾之中。比如,对齐桓公的态度就是如此。齐桓公曾把被狄国灭掉的楚丘城重新修建起来,恢复了卫国 (《僖公二年》) 。当时,“南夷与北狄交,中国不绝若线,桓公救中国而攘夷狄,卒怗荆” (《僖公四年》) ,无疑是立了大功的;从攘夷的角度讲,对齐桓公是不能不赞扬的。但是,这些举动又明显地是代王行事,明显地违背“诸侯之义,不得专封”;从尊王的角度讲,又是不能“与” (准许) 的。这个矛盾该怎样自圆其说呢?《公羊传》认为:“实与而文不与”,这就等于承认:文章上阐明的义理是一套,而实际事情可以是另一套。《公羊传》赞扬鲁隐公能让国,实际他还没来得及让国就被鲁桓公、公子翚合谋害死,并非真能让国 (《隐公元年》) ;《公羊传》赞扬齐襄公能复仇,实际是他把同等级的纪国灭掉了,并非真能复仇 (《庄公四年》) ;《公羊传》赞扬宋襄公能以仁义行师,实际是他愚蠢地被楚国打得大败,并非真能以仁义行师 (《僖公二十二年》) ;《公羊传》赞扬祭仲能知权,实际是被逼无奈答应了宋国人的要求,并非真能知权 (《桓公十一年》) 。这些都不过是借事明义而已。皮锡瑞在《经学通论》中说:“特欲借之以明其作《春秋》之义,使后之读《春秋》者晓然”,“三传惟《公羊》家能明此旨”。可见,“借事明义”也是《公羊传》的一个重要特点。

此外,《公羊传》还宣扬了灾异思想。比如宣公十五年秋,鲁国“初税亩”。“冬,蝝生。”《公羊传》说:“上变古易常,应是而有天灾,其诸则宜于此焉变矣”,把蝗虫成灾的异常现象与人君的行为联系起来。

四、《春秋公羊传》的历史地位及其对后世的影响

《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》是儒家六经。无论是在“六经”流传于民间的东周和秦代,还是在它们登上政治舞台的汉代,《春秋》都有着高于其他五经的地位。究其原因,在于人们认为《春秋》是一部寄寓孔子“微言大义”的政治著作。司马迁在《史记·太史公自序》中说:“夫《春秋》,上明三王之道,下辨人事之纪,别嫌疑,明是非,定犹豫,善善恶恶,贤贤贱不肖,存亡国,继绝世,补敝起废,王道之大者也,……故有国者不可以不知《春秋》……为人臣者不可以不知《春秋》。”惟其如此,如何正确理解《春秋》,就成为一个颇为重要的学术乃至政治问题了。总的说来,在相当长的一段时间内,在三传中,公羊学派对《春秋》的理解占据了正统地位,并因此而对战国以来的思想文化以及汉代的社会政治产生了极为深远的影响。

虽然《公羊传》在汉景帝初年才著于竹帛,但它对中国社会思想的影响却并非起自著于竹帛之时,《史记·十二诸侯年表序》云:“荀卿、孟子、公孙固、韩非之徒,各往往捃摭《春秋》之文以著书,不可胜纪。”近人崔适在《春秋复始》卷一认为:上文《史记》提到的《春秋》即指《春秋公羊传》。除公孙固的书无考外,其余如《荀子》《孟子》《韩非子》中确有与《公羊传》相同的字句或观点。比如《孟子·梁惠王上》有齐宣王问“齐桓晋文之事”一节,其中阐明《春秋》大义在诛乱讨贼,微言在改立法制,正与《公羊传》昭公十二年的内容相合;《孟子》之“其义则丘窃取之矣” (《离娄下》) 一句,亦同于《公羊传》之“其词则丘有罪焉尔”。皮锡瑞据此断言:“足见孟子春秋之学,与公羊同师一承。” (《经学通论》第四册) 其他如:《荀子·大略篇》“《春秋》贤穆公,以为能变也”,与《公羊传》文公十二年之“秦无大夫,此何以书?贤穆公也。何贤于穆公?以其能变也”观点一致;《韩非子·难三》“死君复生,生臣不愧而后为贞”,与《公羊传》僖公十年之“使死者反生,生者不愧乎其言,则可谓信矣”文字大体相合。可见,早在百家争鸣的战国时期,《公羊传》在口耳相传的过程中,对当时社会思想的影响已是十分明显了。

在汉初,公羊思想得到了董仲舒的广泛而系统地阐发。董仲舒通过“天人三策”说服汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,从此,儒家思想开始走上政治舞台,而公羊学说更为之大行。并且,在汉代,《公羊传》所阐述的《春秋》之义,曾几乎与当时社会的法律制度、行为规范取得了同等地位。据《汉书·五行志》载:董仲舒曾向汉武帝建议,加强中央集权,打击豪强贵族。后淮南王刘安等人谋反失败,“上思仲舒前言,使仲舒弟子吕步舒持斧钅戊治淮南狱,以《春秋》谊 (按即《春秋公羊传》阐释的义理) 颛断于外,不请。既还奏事,上皆是之。”淮南王刘安一案诛连甚广,据《史记·淮南衡山列传》载:“上下公卿治,所连引与淮南王谋反列侯二千石豪杰数千人,皆以罪轻重受诛。”说明此案事关重大。又据《汉书·董仲舒传》载:“仲舒在家,朝廷每有大议,使使者及廷尉张汤就其家而问之。”可见当时公羊学说与公羊学者受到统治者何等的重视。非惟如此,即使是一般问题,《公羊》之说也成了裁断评判的最高权威。董仲舒曾著《春秋决事》一书 (已佚,清代马国翰《玉函山房辑佚书》有辑本) ,兹引其中一例:“妻甲。夫乙殴母。甲见乙殴母而杀乙。公羊说甲为姑 (婆婆) 讨夫,犹武王为天诛纣。”

从有关史料来看,从西汉初到三国时期,人们对《公羊传》的内容十分熟悉,每遇大事并需发表意见时,往往引用《公羊传》以加强说服力。特别值得提出的是,人们在引《公羊传》之说时,一般只称“《春秋》之义”。由此也可以看出,当时人们通常是把《公羊传》的观点视为《春秋》之真谛的。比如,据《史记·淮南衡山列传》载,胶西王刘端就淮南王谋反一事,向武帝建议说:“淮南王安废法行邪,怀诈伪心,以乱天下……《春秋》曰:‘臣无将,将而诛。’安罪重于将,谋反形已定。……当伏其法。”这是套引《公羊传》庄公三十二年:“君亲无将,将而诛焉”一语。又如《汉书·景十三王传》载,大鸿胪王禹奏武帝:“《春秋》之义,诛君之子不宜立。”这是《公羊传》昭公十一年的传文。再如《后汉书·光武帝纪》载,光武帝诏立太子:“《春秋》之义,立子以贵”;《三国志·公孙瓒传》注引《典略》所载公孙瓒上表皇帝指责袁绍曰:“《春秋》之义,子以母贵。绍母亲为婢使,绍实微贱,不可以为人后……”其中“立子以贵”、“子以母贵”,正是《公羊传》隐公元年的传文。

《公羊传》对社会政治的影响,在清朝中后期也有着极为突出的体现。发端于庄存与、刘逢禄的清代公羊学研究,到了龚自珍、魏源这一代,成了他们评论时政、倡议变革现实的武器。他们继承、发展了公羊三世理论,并指出社会历史将发生巨变。魏源《海国图志》提出“师夷长技以制夷”,倡导学习西方文化,变革社会现状。到戊戌变法时期,近代资产阶级改良派代表人物康有为将清代公羊学理论发展到了高峰。康有为著有《新学伪经考》《孔子改制考》《大同书》《春秋董氏学》等,把东汉何休的“张三世”发展成为新的“公羊三世说”,提出了“据乱世、升平世、太平世”观点,并把它们与三种国家政体——君主专制、君主立宪、民主共和联系在一起,指出人类社会是向前发展的,是由“君主专制”通过“君主立宪”而最终实现“民主共和”的国家政体,这与孔子作《春秋》的政治理想 (即从据乱世经升平世发展到太平世) 是一致的。梁启超在《清代学者整理旧学之总成绩》中指出:“康先生 (有为) 从廖氏 (按:指经学大师廖平) 一转手而归于醇正,著有《春秋董氏学》,《孔子改制考》等书,于新思想之发生,间接有力焉。”

《公羊传》除了对中国古代社会思想政治产生过巨大的影响外,对中国古代文化也产生过影响。以训诂学而论,由于《公羊传》成书较早,又是专门阐释《春秋》的著作,于《春秋》的文法、词性也极注意,故而后世研究训诂学的学者往往从《公羊传》中选取材料,甚至是寻找源头。

在古代相当长的一个时期内,《公羊传》对《春秋》的解说居于正统地位,这是不用多说的。即使在现代,《公羊传》不仅是研究中国上古时期思想文化的一部极为重要的历史文献;同时,它对于理解《春秋》也是极为重要的一家之言。当然,《公羊传》所存在的缺点也是比较多的。它在思想倾向方面的历史局限自不待言;仅从它对史实与礼俗方面的训释而言,《公羊传》也多有不合事实之处。比如宣公六年,《公羊传》记述的晋灵公派勇士杀赵盾一段文字提到,勇士看到赵盾只吃鱼粥,认为赵盾节俭,不忍杀他。其实,远在内地的晋国不比齐地临海多鱼。又比如僖公三十一年,《公羊传》释“三望”为望祭泰山、黄河、东海,事实上这是齐国的望祭习惯,鲁国则祭淮水而不是黄河。如此等等,不再赘述。