开多少次会也换不来和平。

文/全历史 空灵画师

1925年10月5日,在瑞士的洛迦诺,召开了英、法、德、意、比、捷、波七国参加的欧洲集体安全会议,即洛迦诺会议。

当年年初,德国要求讨论莱茵地区的安全问题,在英国的倡导下召开了这次会议。会议主要商讨德国的边界问题和德国加入国际联盟的问题,最后各国签订了一系列条约,统称为洛迦诺公约。

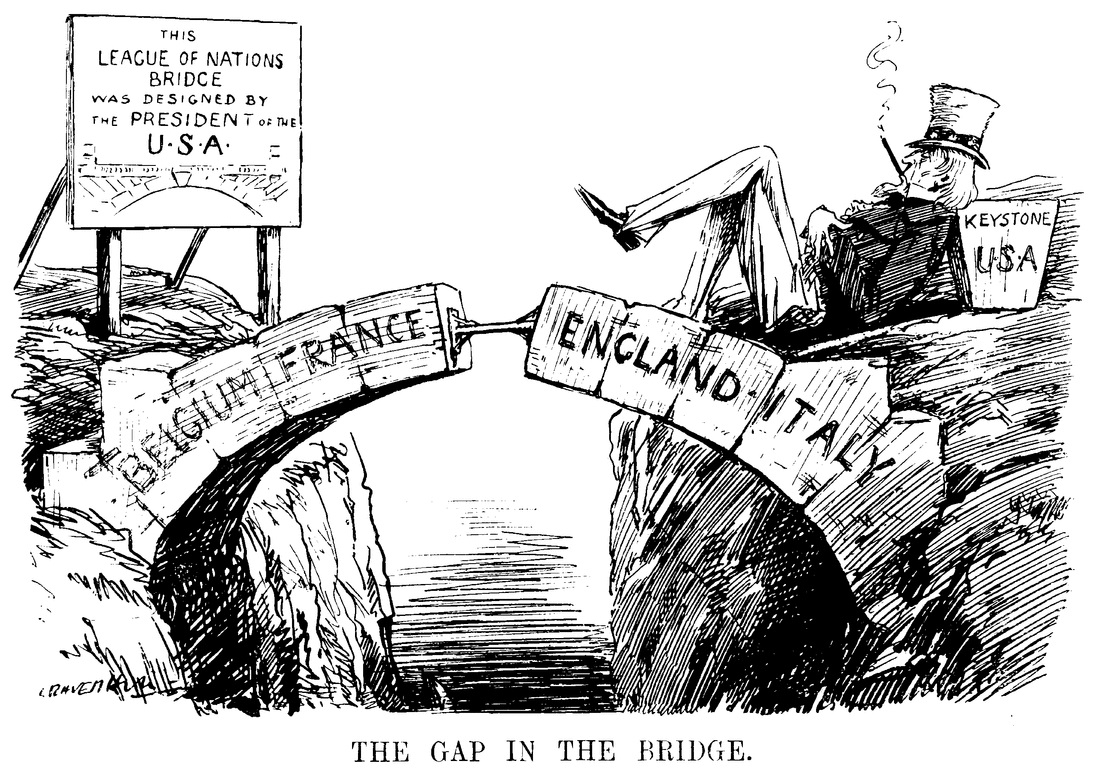

一战结束后,欧洲大国试图用条约体系保证欧洲安全,建立了凡尔赛体系,但在该体系下欧洲隐含着各种危机,安全体系一直没有真正建立起来。为解决这个问题,召开了这次会议。

像这样用条约来安排国际秩序的做法也是从欧洲起源的,比如法国和西班牙签订《卡托-康布雷齐和约》(此处可a至1559年4月3日的勒卡托康布雷西),是欧洲现代外交体系的起点;还有结束三十年战争的威斯特伐利亚和约(此处可a至1648年10月24日的明斯特);以及安排拿破仑倒台后欧洲秩序的维也纳会议 (此处可a至1815年6月9日的维也纳)。

为什么一战结束好几年,欧洲局势还是不稳定?

首先,法国根深蒂固的不安全感,导致其一直看德国不顺眼。

法国是一战战胜国,但是损失惨重,希望彻底削弱德国。凡尔赛和约中,在英美的干预下,法国没有彻底达到目标。但是为了安抚法国的情绪,英国和美国分别与法国签订条约,规定如果德国在西线侵略法国,英美会出兵干预。英国人很精明,在英法的条约中加了一个条款,规定如果美法两国的条约没生效,那英法的条约也不生效。

结果,美国国会没有批准凡尔赛和约,所以这两个条约都没有生效,也就是说法国的安全最终没有得到英美的保障。

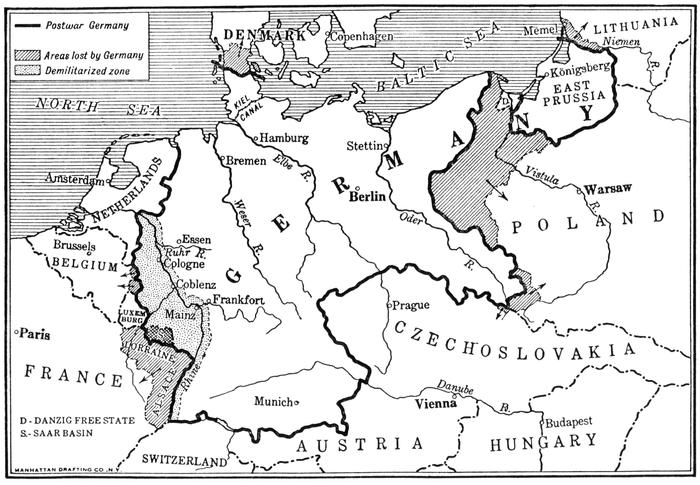

所以法国很不安,总觉得德国就要报复了,搞了很多事情针对德国,比如和捷克斯洛伐克、罗马尼亚、南斯拉夫一起组成“小协约国”,想两面夹击德国。不过这几个小国国力不够,法国还是不安心,于是又借赔款问题占领鲁尔区,最后在英美调解下不得不撤军。

有英国学者认为,法国虽然是战胜国,却拥有战败国的心态。

其次是英美对德国的暧昧态度。

战胜国对德国的掠夺导致德国经济困难,经济濒临崩溃。德国也想找借口不给赔款。由于德国想延期付款,法国联合比利时,发兵十万占领德国重要的鲁尔工业区,造成鲁尔危机。英美赶紧调解。美国趁机提出道威斯计划,帮助德国恢复经济,从而保证德国支付赔款的能力。道威斯计划的核心是英美为德国提供大量贷款,其中大部分又是美国提供的。美国的资本在这个过程中发财,德国的经济也逐渐恢复,英国也不用担心德国崩溃导致法国一家独大,可以说是皆大欢喜,除了可怜的法国。

英国一直喜欢搞均衡政策,早在拿破仑时期就表现得很明显。法国明知道英国的算盘,可是又想依靠英国来对付德国,简直是左右为难。结果就是,把赔款问题的主动权拱手让给穿一条裤子的英美。

还有德国的不满情绪。

一战本来就没有正义性,凡尔赛和约让德国觉得自己吃亏太大,尤其是东部领土的损失,但泽走廊被波兰占据。德国经常表示,不会承认东部领土的变化。鲁尔危机又让德国认识到,自己的军事实力不足以对抗法国,所以完全可以在西部向法国示好,但是在东部绝不松口。

所以德国总理和外长斯特莱斯曼倡议,莱茵河地区的利益相关方,应该签领条约来保证安全。英国赶紧跳出来支持,这才有了洛迦诺会议和公约。

那么这次会议解决问题了吗?

首先,法国的愿望还是没能实现。

公约规定,德法边界和德比边界不变,谁也不能发动战争,有问题要谈判解决。法国根本不相信德国会一直老老实实不动手,于是英国和意大利保证,假如有人动手他们一定帮助被侵略的一方。不过这只是空口白话,这两国具体要怎么做,没有规定。

东部边界,虽然规定德国和邻国要谈判解决问题,但是没说假如德国动手了应该怎么办,所以法国又单独和波兰捷克签了条约。这样一来,又成了法国拉上几个小兄弟对付德国了。法国想要的安全保证仍然没实现。

其次,德国是最大的受益者。

公约规定,德国可以加入国联,并且成了行政院的常任理事国。这样,德国在政治上又成了大国。这给德国的复兴和以后的报仇大开方便之门。而且,公约同意德国不用遵守国联盟约第16条。第16条表面上说缔约国有义务制裁侵略者,但实际上是针对苏联的,只要把苏联定义成侵略者,国联就有借口集体攻击苏联。但是德国不傻,在国力恢复之前,德国才不想给英美法当肉盾。所以不用遵守第16条,等于国联没法利用德国去打苏联。

第三,整体上这次公约对欧洲的和平没有好处。

表面上洛迦诺公约保证了和平,却几乎彻底解除了德国的枷锁。明眼人都能看出,以后德国要报仇的话,一定会从东线出手。其实这也是英国最希望的,德国通过东欧进攻苏联,对英国最有利。当然,德国也一样利用苏联来威胁英法,来促使洛迦诺会议取得对自己有利的结果。比如在谈判中德国就经常表示,弱小的德国不是苏联的对手。英国也害怕德国发生革命变成第二个苏联,所以偏向德国。

就这样,在各怀鬼胎的情况下,又一个道貌岸然的公约诞生了。一时间,“洛迦诺精神”成为和解与安全的代名词。而它的寿命能有几年,熟悉历史的人都很清楚。

历代评价

《洛迦诺公约》并不是“战争年代与和平年代的真正分界线”。它自身孕育着新的不稳定因素。

——吴于廑 齐世荣 世界史·现代史(上)